На следующее утро после осмотра Перми я продолжаю свой путь на запад по Транссибу. К сожалению, электричка в этот раз не повышенной комфортности, а самая обычная, каких я в ходе своего путешествия повидал уже немало — и мог бы добавить, что повидаю ещё полно, но на самом деле их количество медленно, но верно подходит к концу, чего пока ещё нельзя сказать о самой поездке. Как ни старайся, за один или даже два дня от Перми до Москвы точно не добраться — если, конечно, речь идёт не об авиатранспорте.

Возможно, я поступил не совсем правильно, сев с правой стороны по ходу движения, а не с левой, откуда можно было бы хорошо рассмотреть и отснять Пермь-Сортировочную — десятую по счёту на моём пути внеклассную грузовую станцию, расположенную на правом берегу Камы. Но тогда я бы не смог сфотографировать вид с моста, так как он двухпутный — справа ещё можно поймать момент, когда видно хоть что-то, а слева не видно вообще почти ничего, кроме мостовых конструкций. А пересесть уже не выйдет — почти все места заняты: народу необычно много для раннего утра среды (10 июля), причём помимо вездесущих дачников есть ещё и немало железнодорожников. Правда, кроме моста и сортировочной станции тут почти и нечего снимать — всё какие-то леса да болота.

Как обычно, моя электричка — самая «дальнобойная» на этом направлении: в пути почти 5 часов. Она следует до станции Балезино, которая находится уже в соседнем регионе — Удмуртской Республике. Но из Перми так далеко практически никто не ездит — кассир на вокзале даже немного удивилась, когда я попросил туда билет. Вместо этого значительная часть пассажиров выходит на станции Верещагино, расположенной почти точно в середине пути. Помимо Перми, это единственный город на маршруте — такая же ситуация на восточном направлении, где аналогичную роль выполняет Кунгур.

И как и прежде, Транссиб продолжает напоминать о своём статусе высокозагруженной магистрали — отправляясь из Верещагино, мы вновь переходим на неправильный путь, так как на главном в очередной раз скопились грузовые поезда. Уж не придётся ли нам задержаться где-нибудь по дороге? Это было бы очень некстати — в прошлый раз я никуда не спешил, но сегодня даже пятиминутное опоздание может повлечь за собой изменение всех планов. Конечно, я в любом случае не останусь ночевать на глухой платформе посреди леса, но пойдёт ли всё именно по тому варианту, который я задумывал?

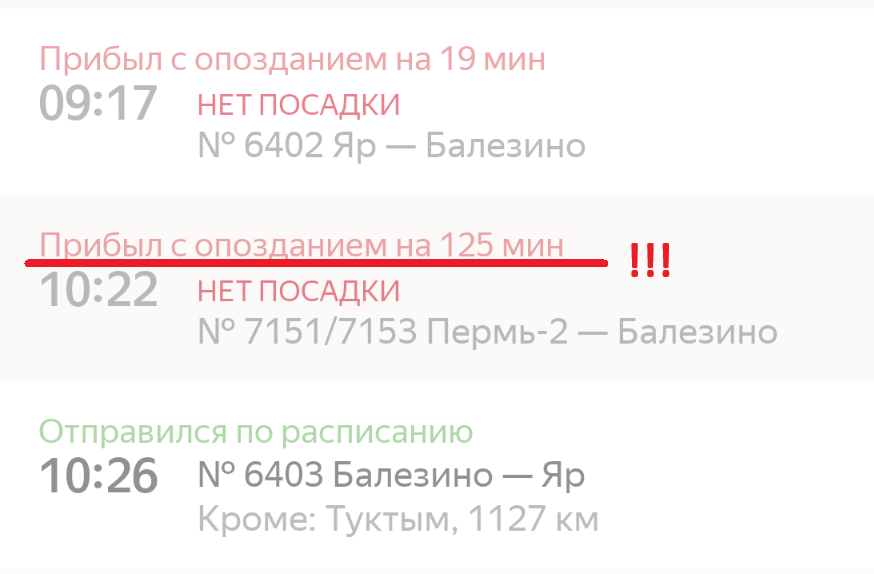

Ради интереса решаю глянуть, приходила ли эта электричка вовремя вчера, позавчера. Ох, лучше бы я этого не делал! Оказывается, что в понедельник она опоздала на 20 минут, а во вторник — аж на 125 (!). Причём набирать опоздание она начала именно после Верещагино.

Я думаю, вы уже поняли, к чему я клоню — крайне желательно успеть пересесть на следующую электричку №6403 отправлением в 10:26, а до неё всего четыре минуты. При обычном расписании, стартуя из Перми, попасть на неё невозможно — она уходит на час раньше. Но до конца июля проводятся ремонтные работы, из-за которых отправление этой электрички сдвинули на более позднее время, что даёт некоторый шанс перескочить на неё. Это самая короткая пересадка на всём маршруте моего долгого путешествия, короче даже шестиминутной пересадки в Абдулино, где уже было немного страшновато, а здесь и вовсе никакого запаса времени нет. С другой стороны, как я уже говорил, опоздание здесь не приведёт к катастрофе — через полтора часа будет ещё пригородный поезд из Ижевска (на который я, к слову, и планировал садиться до обнародования изменений), а на самый худой конец есть автобусы и проходящие поезда дальнего следования.

Гонка со временем

Между тем, за окном начинается Удмуртия — а это означает выход из зоны «уральского» времени, к которому я за три недели уже окончательно успел привыкнуть. Теперь сдвиг относительно Москвы составляет уже не два часа, а всего один. Но потрясения только начинаются: сегодня ближе к вечеру будет ещё один прыжок, а потом… да, будет кое-что и потом, но всему своё время. Помимо времени, привыкать следует и к местной топонимике — это что-то очень самобытное, в других регионах ничего похожего вы не найдёте. Взять, например, Кабалуд какой-нибудь:

Или Чепца — хотя в удмуртском происхождении этого названия есть сомнения, звучит всё равно не совсем привычно. На всякий случай стоит уточнить, что вообще так называется река, которая будет сопровождать меня в пути почти до самого Кирова — а если быть точным, то до окрестностей города Кирово-Чепецка, где находится место впадения Чепцы в Вятку. А название станции — производное от неё.

На станции замечаю паровоз, который явно куда-то перегоняют. Приписан он к Санкт-Петербургу, где был несколько раз замечен с туристическими поездами, а ещё он водит ретро-поезда в Карелии. Скорее всего, его везут обратно в Петербург из ремонта, который проводился в апреле в Троицке, в Челябинской области — там расположено одно из немногих депо на сети РЖД, где умеют ремонтировать такую технику. Правда, непонятно, почему так долго.

Чепца — последняя станция Свердловской дороги при движении на запад. По другую сторону моста через одноимённую реку начинается Горьковская железная дорога, которая идёт через Удмуртию, а затем через Кировскую, Нижегородскую и Владимирскую области до станции Петушки — а оттуда уже ходят прямые электрички до Москвы. Москва уже близко? Как бы не так…

Здесь наблюдается интересная комбинация удмуртских топонимов, о смысле которой можно только догадываться. Друг за другом подряд идут две станции: первая — Пибаньшур, откуда, кстати, начинается линия на Ижевск, столицу региона. А вторая — просто Шур. Я почти уверен, что тут есть какая-то связь, и возможно, что не исключены и параллели с железной дорогой. Но это не точно.

Закончилось уральское время, закончилась Свердловская железная дорога, а скоро закончится и постоянный ток — Горьковская дорога почти вся, за исключением трёх коротких участков, по одному из которых я сейчас еду, работает на переменном. Справа уже потянулись пути восточного парка станции Балезино — сюда принимают для смены локомотивов грузовые поезда, следующие в западном направлении.

С другой стороны к восточному парку примыкает пункт технического обслуживания локомотивов, или ПТОЛ — здесь можно увидеть электровозы как постоянного, так и переменного тока. А вокзал и пассажирские платформы расположены ещё дальше, в пределах западного парка — доедем ли вовремя? Всё это время мы шли плюс-минус по графику — остаётся надеяться, что мы не застрянем перед какой-нибудь стрелкой из-за сломавшегося впереди локомотива.

Вот наконец и платформы. До отправления остаётся пять минут… четыре… электричка продолжает ехать, медленно подползая под красный.

Три минуты…

Естественно, я уже давно стою у дверей. Любое промедление может привести к провалу — но ещё чуть-чуть, и есть риск не добежать: с тяжёлыми вещами делать это крайне затруднительно.

Две минуты!

Кстати, официальные источники утверждают, что правильно говорить Балезино, но все говорят Балезино — даже автоинформатор. Почему так? Вопрос.

Остановка.

Двери открылись не с той стороны!

Расталкивая других пассажиров, мгновенно выскакиваю из вагона. Пять секунд, чтобы сориентироваться. Тридцать секунд, чтобы добежать.

По пути успеваю сделать пару фотографий.

Запрыгиваю в последнюю дверь последнего вагона. До отправления — одна минута.

Разместившись на сиденье, не успеваю даже отдышаться, как уже звучит объявление — «осторожно, двери закрываются!». К счастью, спешить больше некуда — самая короткая пересадка осталась позади. Теперь можно некоторое время любоваться пейзажами на окном, которые здесь, на удивление, вполне живописные.

Через полчаса выхожу в Глазове. Электричка проследует дальше — до станции Яр, но никакого смысла ехать туда нет, потому что Глазов — приличных размеров город, а Яр — всего лишь мелкий посёлок. Ну и к тому же следующий поезд всё равно отправится из Глазова, а дожидаться его предстоит уже далеко не четыре минуты, а целых четыре часа, поэтому целесообразно будет сдать вещи в камеру хранения, которая на глазовском вокзале имеется, а в Яре (Яру?) — скорее всего нет. Конечно, есть и досмотр, но он тут устроен очень странно — кладёшь все сумки на стол, проходишь через рамку, а охранники просто водят металлодетекторами по вещам и даже не требуют их открывать (как в Кирсанове). Очередная имитация бурной деятельности…

Куда глаза глядят

Достоверно неизвестно, почему Глазов назвали именно так. По крайней мере, название это точно не удмуртское: городов, заканчивающихся на «-ов», немало и в центральном регионе — взять хоть тот же Киров. А вот имеет ли оно какое-то отношение к глазам? Не факт, но вот например главная площадь города, если смотреть на неё сверху, действительно напоминает по форме глаз. Либо это просто такое забавное совпадение, ну а может никакого глаза тут и нет вовсе, и всё это я сам себе придумал.

Через Глазов течёт уже знакомая нам река Чепца — правда, вы её ещё не видели, так что давайте это исправим. Полноценной набережной здесь пока нет, но она потихоньку строится. Может быть, будет готова в следующем году.

Но отсутствие набережной в Глазове — ещё не повод списывать его со счетов. Не буду спорить, что я люблю набережные, но ещё больше я люблю стрит-арт, а он здесь распространён повсеместно — куда бы вы ни пошли, он обязательно бросится вам в глаза. По количеству стрит-арта на квадратный километр Глазов вполне может дать фору самому Екатеринбургу!

Встречаются здесь и арты с местным колоритом, но понять их сложно. Как минимум, заметна удмуртская символика (в форме серёжки), а также большое количество глаз на фоне. Или это берёзы так нарисованы? Всё же выглядит достаточно подозрительно — как будто они за нами наблюдают…

Как и в Перми, тут тоже умеют разрисовывать насосные станции — хотя в данном случае никакой водно-морской тематики нет и в помине, всё равно выглядит красиво, чёрт побери! Правда, я опять не улавливаю отсылок, если они тут присутствуют — не исключаю, что это тоже может быть что-то народно-традиционное.

Естественно, одними разрисовками дело не ограничивается. Стрит-арт — вещь многогранная! Вот такой артефакт, например, можно найти рядом с местной гостиницей. Официально он называется «Мирный атом», и действительно — вон там в центре ядро, а снаружи орбиты… Но у меня почему-то в очередной раз начинаются ассоциации с глазами. Наверное, не просто так. Или я уже потихоньку начинаю сходить с ума, не пробыв в городе и полдня?

А на одной из главных улиц города, рядом со станцией юных туристов, можно обнаружить замечательного лося, взирающего сверху на прохожих своими огромными глазами… Да что же это я?!

Всё, пора уже заканчивать с этим, а то не ровен час в психиатрическое учреждение заберут. Срочно назад на вокзал, подальше от чужих глаз! Ой…

Последняя электричка

Электропоезд сообщением Глазов — Киров уже стоит у платформы, ещё несколько минут — и начнётся посадка. А пока что можно понаблюдать за прибытием на станцию поезда сообщением, внезапно, Москва — Владивосток. Это поезд №10, а есть ещё фирменный №2 «Россия» — в обратную сторону он №1, но все поезда, идущие на восток, имеют чётные номера.

Заняв место в вагоне, наблюдаю из окна за посадкой на пригородный РА2 до Ижевска. Он прибыл сюда, пока я гулял по городу, и скоро отправится вслед за владивостокским поездом, но в Пибаньшуре свернёт с Транссиба на неэлектрифицированный ход, ведущий в столицу Удмуртии. Опоздай я на пересадку в Балезино — скорее всего, добирался бы до Глазова именно на этом поезде. Кстати, похоже, что желающих ехать в Ижевск на порядок больше, чем в Киров — впрочем, удивляться здесь нечему, ведь он уже в другом регионе. Потом подсядут.

Ижевский поезд уходит примерно на десять минут раньше нашего — обратно на восток, в сторону Балезино. А я отправляюсь в противоположном направлении — дальше на запад. Не успевает электричка отъехать от Глазова, как опять за окном начинаются всё те же бескрайние леса — такие же, какие можно наблюдать в бесчисленных количествах на любом радиальном направлении вдали от Москвы.

Изменения в расписании, введённые из-за ремонтных работ, затронули и этот участок: вдобавок к тому, что сегодня отправление сдвинуто почти на час позже, мы ещё и будем более 40 минут стоять на станции Яр — той самой, куда шла утренняя электричка из Балезино, на которую я успел перепрыгнуть.

Яр — узловая станция: отсюда начинается 200-километровая тепловозная линия, ведущая в глухие северные районы Кировской области. На ней есть пригородное движение, причём одна пара рейсов ночная и следует напрямую от/до Кирова — интересно, можно ли там приобрести постельное бельё, как в поезде до Сосьвы? Если так, то этот поезд тоже должен быть под локомотивной тягой — меняют ли ему здесь электровоз на тепловоз? Так много вопросов, и так мало ответов…

В здание вокзала каким-то образом залетела деревенская ласточка (Hirundo rustica) — пытаюсь её поймать, но она слишком высоко, дотянуться не выходит. Обычно птицы, оказавшись в помещении, летят к окнам, но эта ласточка почему-то нарезает круги по залу ожидания. Ну пусть тогда там и остаётся — потом сотрудники вокзала выгонят. А может, она не хочет вылетать, потому что живёт здесь?

А всё это время через станцию в сторону Кирова идут пассажирские поезда, и все как один — без остановки. Непонятно только, почему нам нужно было стоять именно здесь, вместо того чтобы пропустить их в Глазове, пока электричка ещё не отправилась. Кому вообще пришла в голову такая идея?

Отстояв положенное по изменённому расписанию время, продолжаем движение по маршруту. И снова леса, леса… Впереди — Кировская область, о чём напоминает установленный рядом с путями знак. Похожий знак стоит ещё на границе Пермского края и Удмуртии, но я его успешно проворонил. Здесь происходит ещё один прыжок на час назад, наконец-то возвращающий меня в московский часовой пояс.

Чепца всё ещё продолжает течь параллельно Транссибу, то отдаляясь от него на многие километры, то приближаясь почти вплотную к рельсам, неожиданно выныривая из-за деревьев по правому борту, но лишь на мгновение — не успеваешь сделать фото, как наши пути расходятся вновь.

Вокзалы здесь почти все типовые и не заслуживают внимания. Единственное исключение — Зуевка, но здание это не историческое — его открыли недавно вместо отслужившего свой срок старого деревянного вокзала, построенного аж в 1898 году. Новый вокзал немного напоминает вокзал в Глазове, но тот, в отличие от Зуевки, не строился с нуля, а был реконструирован из старой советской «коробки».

На окраине Кирова железная дорога снова выходит к реке — однако это уже не Чепца, а Вятка, по которой получил своё изначальное имя город, в советское время переименованный в честь видного русского революционера и до сих пор не вернувший себе исторического названия. Чепца — приток Вятки, а сама Вятка впадает… в Каму, которую мы уже давно проехали. Вот так вот всё непросто.

На горизонте уже видны городские здания. Ехать осталось считанные минуты — последние минуты в этом путешествии, проведённые в вагоне электропоезда. Но я не устану повторять, что само путешествие ещё не заканчивается. Что же дальше?

А дальше, конечно же, будет осмотр города. Начнётся он с того же, с чего обычно начинается и сам город — с вокзала. Но продолжим мы его уже в следующей части. Киров — областной центр, а поэтому заслуживает отдельной статьи. Проведу я здесь столько же времени, сколько и в Перми — один вечер и один день. Успею ли я найти в Кирове за такое время что-то стоящее? Скоро узнаем!