Как любитель железных дорог и всего, что с ними связано, в первую очередь, приезжая в какой-либо город, я стараюсь обращать внимание на всё, что перемещается по рельсам. Давайте посмотрим, какие виды рельсового транспорта существуют в Минске и насколько удобно ими пользоваться.

Беларуская чыгунка

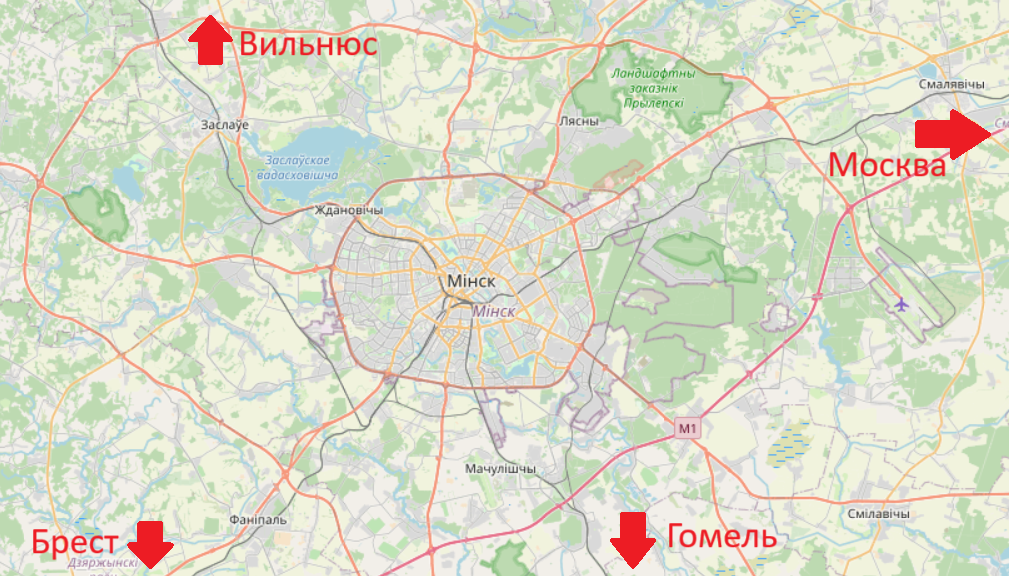

Минский железнодорожный узел не очень сложен в понимании — по факту это просто пересечение двух диаметральных линий в форме креста, хотя у него есть пара уникальных особенностей. Например, главный железнодорожный вокзал Минск-Пассажирский на самом деле лежит не на меридиональном направлении Москва-Брест, а на исторической Либаво-Роменской железной дороге, связывающей Вильнюс, Минск, Гомель и некоторые города Украины, но по понятным причинам пассажирские поезда туда сейчас не ходят. Кроме того, понятия «широтный» и «меридиональный» здесь весьма условны: пути идут не строго с севера на юг и с запада на восток, а скорее по диагоналям.

С Минска-Пассажирского движение возможно во всех четырёх направлениях благодаря съездам, соединяющим его с исторической Московско-Брестской железной дорогой. Подавляющее большинство поездов, включая и пригородные электрички, отправляется именно отсюда. Здание вокзала — чистый новодел, открыто в 2000 году. Привокзальная площадь узковата, так что найти подходящий ракурс, чтобы вокзал целиком попал в кадр, не совсем просто.

Но есть один важный момент: съезд в сторону Москвы с Минска-Пассажирского — однопутный, а значит, он является узким местом для всех поездов, следующих в данном направлении. В первую очередь «под нож» идут, естественно, поезда пригородные, в результате чего многие из них начинают свой маршрут не с центрального вокзала, а со смежных станций.

И таких смежных станций существует целых две. Первая — уже знакомый нам по предыдущей части рассказа Минск-Восточный. Здесь можно гарантированно сесть на любую электричку в направлении Борисова и Орши, а вот поезда дальнего следования проходят эту станцию без остановки.

Вторая станция — Институт Культуры. Она расположена совсем недалеко от вокзала, но в отличие от последнего, находится на Московско-Брестской магистрали. Остановочные платформы лежат в пределах крупной грузовой станции Минск-Сортировочный, в её северной горловине. Электрички отсюда ходят не только в восточном, но и ещё в двух направлениях — западном (на Барановичи) и южном (на Осиповичи). Также с Института Культуры отправляется один рейс скоростного электропоезда-экспресса на Брест.

Обе станции, кстати говоря, отлично интегрированы с минским метро, и не в последнюю очередь благодаря отсутствию досмотров. О метро в сегодняшнем рассказе тоже пойдёт речь, но чуть позже. На центральном вокзале оно, само собой, тоже имеется. А вот ещё одна железнодорожная станция с выходами в «подземку» — Минск-Северный. Или, если по-белорусски — Паўночны, то есть полночный. Уже догадались, как будет «южный»? =)

На станции Минск-Северный находится единственное крупнейшее в Беларуси депо электропоездов — к нему приписана большая часть большинство подвижного состава, курсирующего на электрифицированных железных дорогах страны. (Upd: Приношу извинения за некорректную информацию — электропоезда, оказывается, также есть ещё в двух депо: Барановичах и Гомеле.) Поэтому станция также является конечной для некоторых вечерних рейсов, которые затем возвращаются в депо на ночь, чтобы снова начать здесь свой маршрут утром.

Антипод Минска-Северного во всех смыслах, включая географический — Минск-Южный (или Паўднёвы, то есть полуденный =). До ближайшего метро отсюда около километра пешком, но можно доехать на автобусе. Электрички через станцию идут преимущественно с Минска-Пассажирского, но есть и отдельные рейсы с Института Культуры — их очень мало: два ежедневных и один по пятницам и выходным.

В теории ещё должен быть Минск-Западный, но на практике его роль выполняет Минск-Сортировочный — огромная станция протяжённостью около пяти километров. Начинается она в центре города, где для пассажиров действует упомянутая выше платформа Институт Культуры. Второй элемент пассажирской инфраструктуры станции — остановочный пункт Столичный, расположенный примерно в её середине.

Из местных достопримечательностей на Минске-Сортировочном стоит упомянуть старинную водонапорную башню, возведённую в начале XX века, а также ещё одну башню с редким экземпляром железнодорожного стрит-арта, расположенную на территории локомотивного депо — её отлично видно с моста, пересекающего пути станции.

На этом мы закончили с рассмотрением основных станций минского узла. Возможно, вы могли заметить на карте линии, соединяющие главные направления и обходящие город сбоку — выглядит интересно, но они не для пассажиров, там только грузовое движение. Своего Большого кольца в Минске нет.

Негородские электропоезда

Пригородные электропоезда в Минске, к сожалению, плохо подходят для перемещения по городу — до концепции «центральных диаметров», как в Москве, здесь ещё не дошли. Начнём хотя бы с того, что сквозные маршруты через город отсутствуют как класс — все центральные станции являются конечными. Однако в качестве именно пригородного транспорта электрички очень востребованы, о чём говорит длина составов: нередко встречаются даже 10-вагонные.

Есть и специальные поезда, именуемые «городскими» (напоминаю, что обычные электрички официально называются «региональными линиями эконом-класса») — хотя на самом деле они ходят до ближайших крупных пригородов. Подвижной состав представлен современными четырёхвагонками Stadler FLIRT, которые в теории могут быть сцеплены в группы по две-три штуки, но на практике такого мной не наблюдалось.

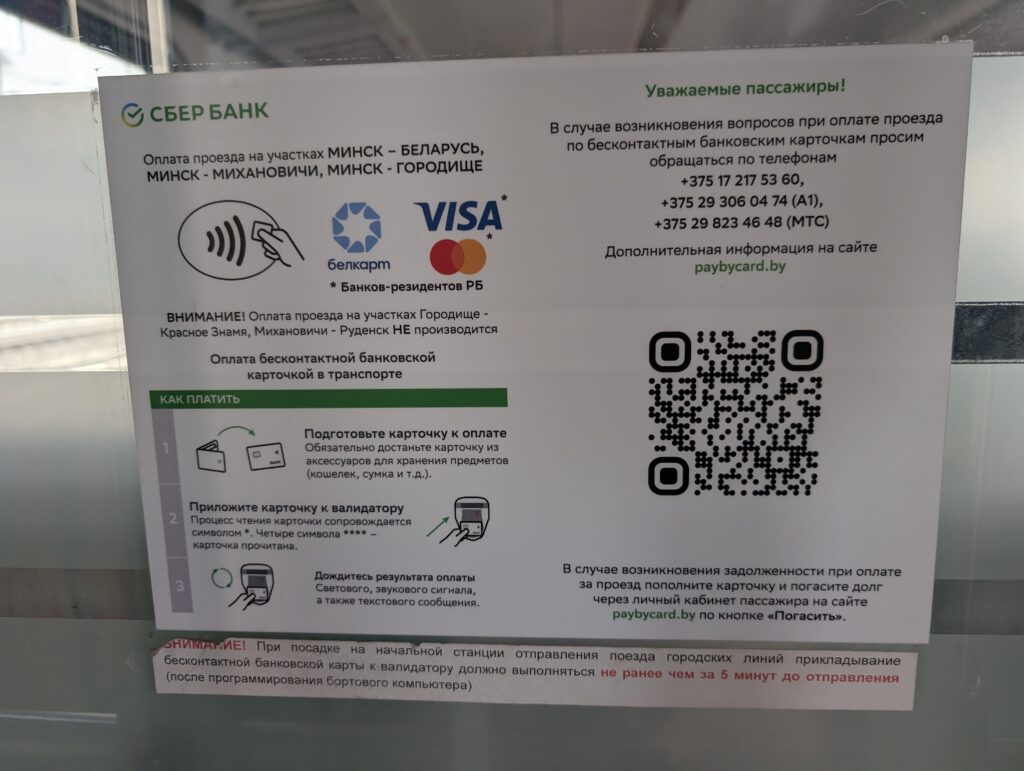

В вагонах имеются просторные низкопольные площадки для размещения велосипедов и колясок (детских и инвалидных). Билеты на «городские» электропоезда стоят немного дороже, чем на обычные. Возможна оплата по карте прямо в вагоне, правда, не на всех участках.

Перечёркивает все эти удобства единственный, но существенный недостаток — расписание. Независимо от того, хотите ли вы ехать на старой электричке или на новой, готовьтесь столкнуться с перерывами в движении, которые в зависимости от времени суток могут достигать нескольких часов. То есть просто так прийти на станцию и сразу же оттуда уехать у вас, скорее всего, не получится. А если вы едете в другой район города через центр, то запросто можете прождать на вокзале ещё полчаса до следующего поезда. Чтобы добраться быстрее, лучше спуститься под землю.

Метро

В составе минского метрополитена три линии и столько же пересадочных станций. Первые две ветки — Автозаводская (красная) и Московская (синяя) практически ничем не отличаются от любых других метрополитенов в российских городах-миллионниках. Ну разве что вывесками на белорусском языке.

К слову, далеко не все белорусскоязычные таблички дублируются на русском. И объявления в метро делаются только на белорусском и ещё почему-то на английском, тогда как в московском метрополитене, насколько мне известно, от английского отказались несколько лет назад.

Схема метро везде приводится на белорусском и русском, хотя здесь-то как раз почти всё понятно и без перевода. Значительные различия есть в именовании только двух станций: «Восток» и «Октябрьская». С первым мы уже разобрались, когда обсуждали Минск-Восточный, а во втором случае надо просто запомнить, что «октябрь» по-белорусски — «кастрычнік». Это довольно полезно, так как в связи с советским прошлым в городе есть много различных топонимов, включающих в себя это слово. Например, «Парк імя 50-годдзя Кастрычніка» (= 50-летия Октября) и иже с ними.

Особняком стоит Зеленолужская (она же зелёная) ветка минского метро, первая очередь которой открылась в 2020 году, а вторая — совсем недавно, в конце 2024-го. Все станции выполнены в стиле «хай-тек» и оснащены платформенными дверями, предотвращающими случайное (или намеренное) падение пассажиров на пути. Замечу, что эти двери — совершенно иного рода, нежели в Петербурге, и не являются частью несущих конструкций станции.

Фактически это просто ограждения высотой чуть ниже человеческого роста с раздвигающимися в разные стороны перегородками. Очень безопасно, но поезда из-за них снимать неудобно. Кстати, ещё всего около шести лет назад в метрополитене нельзя было фотографировать даже в личных целях, но потом запрет всё-таки сняли.

Составы по зелёной ветке ходят, конечно же, только самые новые, заказанные в России на мытищинском заводе «Метровагонваш» — почти те же, что и в Москве, но адаптированные под белорусскую столицу, что выражается в первую очередь в меньшем числе вагонов. В отличие от старых «номерных» вагонов, курсирующих по остальным двум линиям, в современных поездах есть сквозной проход через весь состав.

Интервалы движения в минском метро заметно выше, чем в Москве — особенно это прослеживается вне пиковых часов, когда они могут превышать шесть минут, а по официальным данным достигать аж семнадцати! Но лично я с такими большими перерывами не сталкивался — в целом метро работает очень хорошо: стабильно и быстро довозит в любую точку города, где оно есть. Но есть оно не везде, и иногда приходится прибегать к альтернативам.

Трамвай

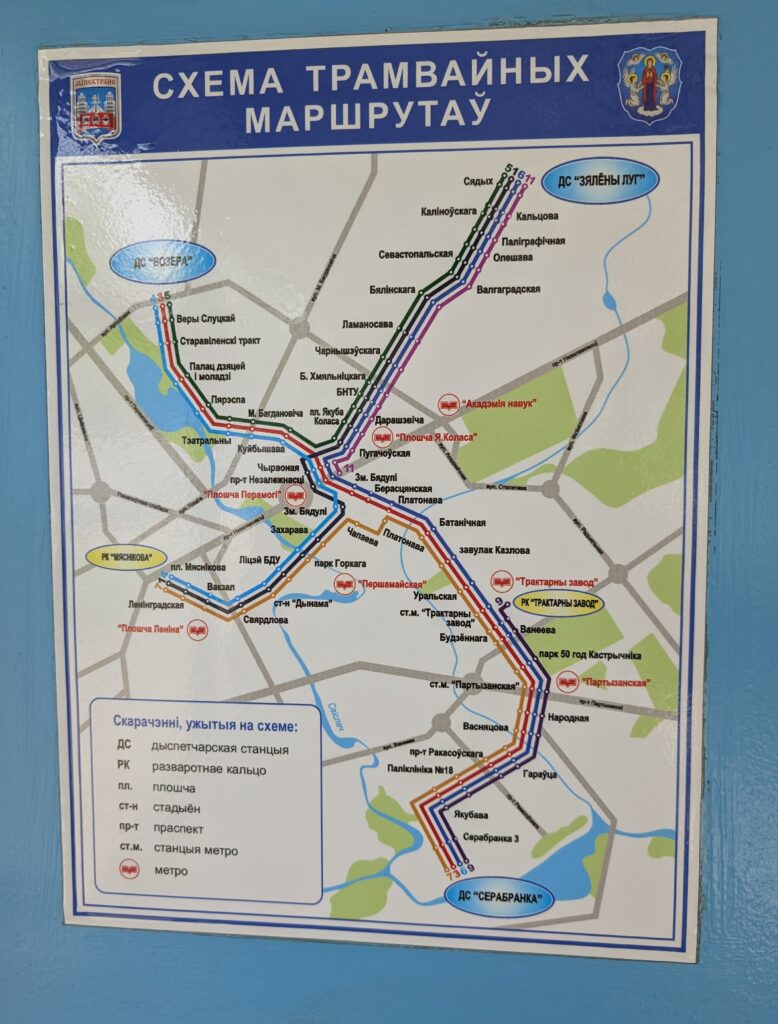

Одной из таких альтернатив является трамвай, позволяющий добраться в удалённые районы города, где метро пока ещё не построено. Минская трамвайная система отличается высокой скоростью движения: во время одной из поездок мой навигатор зафиксировал целых 60 километров в час, что для большинства трамвайных систем в России — крайняя редкость. На данный момент доминирующее положение в парке подвижного состава занимают вагоны модели АКСМ-60102, построенные здесь же, на предприятии «Белкоммунмаш».

Гораздо реже попадаются более новые модели, например, полностью низкопольный АКСМ-Т811, производящийся на том же «Белкоммунмаше» с 2022 года. На момент написания данного текста мне ещё не удалось прокатиться на таком вагоне, и особых надежд на будущее я не строю — я всё же не настолько фанат, чтобы специально их ловить, и предпочитаю тратить свободное время на более полезные занятия. (Upd: В последний день перед отъездом из Минска всё же получилось.)

Большинство маршрутов проходит насквозь через центр города, обеспечивая таким образом большую их популярность и высокий пассажиропоток. Конечные станции трамваев и другого наземного транспорта (автобусов, троллейбусов) здесь именуются диспетчерскими или сокращённо ДС. Все объявления автоинформатор «Минсктранса» делает исключительно на белорусском языке.

Трамвайные пути, особенно в центре города, содержатся в хорошем состоянии, а многие линии проходят обособленно от проезжей части — сбоку либо посередине, что позволяет трамваям не стоять в пробках вместе с автомобилями.

Подводя итог, можно отметить, что трамвай в Минске является важной и неотъемлемой частью его транспортной системы — как, впрочем, и положено любому столичному городу. Это вам не Краснотурьинск какой-нибудь. И вроде бы на этом обзор рельсового транспорта должен быть завершён, но осталась ещё одна деталь, умалчивать о которой было бы не совсем правильно.

Другое

Речь идёт о детской железной дороге. Это не столько транспорт, сколько аттракцион, но таковым он кажется лишь его посетителям. Для тех же, кто там работает — всё по-серьёзному, как на настоящей «чыгунке»! Естественно, дети проходят здесь практику только под бдительным руководством взрослых железнодорожников. Основной и, можно сказать, единственный вокзал Минской ДЖД — станция Заслоново:

Поезда по ДЖД ходят только в тёплое время года, начиная с мая. Интервал движения — 20-30 минут, с 11 до 17 часов. Составы водят узкоколейные тепловозы ТУ7А, произведённые на Камбарском заводе в Удмуртии. Трогаются они ну очень резко, что, скорее всего, является следствием не конструктивного недостатка самого локомотива, а отсутствием должного опыта у машинистов. Ну, дорога всё-таки детская…

Линия ДЖД проходит вдоль парка Челюскинцев и заканчивается на другом берегу канала Слепянской водной системы, о которой я обязательно расскажу, но уже в другой раз. На конечной станции Сосновый Бор, которая находится, как можно вполне логично предположить, в сосновом бору, организована короткая 5-минутная стоянка, во время которой можно побродить по платформе и насладиться ароматом сосен, после чего поезд возвращается в Заслоново. Билет, если что, действителен на поездку туда и обратно, так что если нет такого желания, то можно и не выходить =)

Третья и последняя станция — Пионерская — лежит где-то на середине пути. Она выполняет техническую функцию: здесь находится локомотивное депо и обустроен разъезд, на котором происходит скрещение встречных поездов.

Локомотивы на конечных станциях не перецепляют — вместо этого используются разворотные кольца, аналогичные трамвайным. Интересно, что разворот в Сосновом Бору происходит перед остановкой поезда, а не после его отправления со станции в обратном направлении. Хотя, может быть, это справедливо не для всех поездов, но у меня не было возможности следить за движением весь день.

Вот теперь рассказ о рельсовом транспорте Минска считаю законченным. А в следующей части речь пойдёт о водных ресурсах белорусской столицы — их здесь на удивление немало, и одними только речками дело не ограничивается. Но это уже будет немного позже. Приезжайте в Минск! Желательно — по рельсам.