Проехать целиком по старинной Бологое-Полоцкой железной дороге, построенной в начале XX века, ещё меньше года назад не представлялось возможным из-за отмены трансграничного пригородного поезда, связывавшего Россию и Беларусь. Причём отменён он был задолго до коронавирусных ограничений, ещё в 2014 году. Удивительным образом, десять лет спустя — в июле 2024 года — движение наконец было восстановлено, но только по субботам. Именно поэтому я построил план своей поездки так, чтобы выезжать из Полоцка в субботу, 10 мая.

На третьем пути отдыхает между рейсами тепловоз 2М62-1126 с составом дизель-поезда — именно он проследует до Алёщи, белорусской пограничной станции, где можно будет совершить пересадку и уехать дальше в Россию. Интересно, что именно на этом «тяни-толкае» я прибыл вчера в Полоцк — и тогда локомотив вагоны толкал, а сегодня будет тянуть. Также стоит отметить, что стыковочный рейс до Алёщи, как и его аналог с российской стороны, ходит исключительно по субботам.

Подходит время начала посадки. В вагоны загружаются в основном пенсионеры с большим количеством багажа, в основном тяжёлых на вид сумок. Если они все потом будут пересаживаться на российский состав, сидячих мест может не хватить — ведь это здесь целых пять вагонов, а дальше будет, скорее всего, РА2, где их максимум три, а то и вовсе РА1, представляющий собой единственный самоходный вагон. Но занять хорошее место, скорее всего, получится без излишней суеты — в Алёще будет ещё около 15 минут перед прибытием следующего поезда. Пока раздумываю над этим, за окном проплывает локомотивное депо дизель-поездов:

По обеим сторонам от железной дороги то и дело мелькают болота. Места здесь довольно глухие — все населённые пункты на линии можно пересчитать по пальцам одной руки. Расстояние тоже небольшое — от Полоцка до конечной станции ехать почти ровно час. С каждой редкой остановкой количество пассажиров потихоньку уменьшается.

Вскоре выясняется, что все мои опасения по поводу пересадочного ажиотажа оказались излишними — львиная доля пассажиров выходит аккурат на предпоследней остановке, на станции Дретунь. Не считая меня самого, в моём вагоне из полутора десятков человек остаётся только один. Здание вокзала кажется мне знакомым — один из типовых проектов, встречающихся и у нас.

В Алёще вокзала как такового нет вообще — лишь небольшое служебное одноэтажное здание. Но чтобы подчеркнуть статус пограничной станции, установлены флагштоки с флагами Беларуси и Белорусской железной дороги. А что с другой стороны границы? Скоро узнаем.

Сама станция представляет собой двухпутный разъезд с единственной пассажирской платформой. Занимать её в ожидании прибытия российского поезда белорусский не может, поэтому после недолгой стоянки отправляется в сторону западной горловины под белый сигнал светофора, разрешающий следовать через станцию в «маневровом» режиме. Через полчаса он вернётся обратно, чтобы забрать пассажиров, едущих в Полоцк, но я этого уже не увижу…

Спустя ещё десять минут станционный громкоговоритель наконец перестаёт объявлять «Внимание! Поезд на Полоцк!» и переключается на «Поезд из Невеля!», каковым оказывается автомотриса РА1-0031, оформленная в крайне нестандартные для РЖД светло-голубые тона. Вот уж чего я здесь никак не ожидал увидеть…

Компоновка салона также резко отличается от привычной: вместо классических блоков сидений по схеме 2+3 тут установлены комфортные кресла, явно украденные из вагона какой-то «Ласточки». Информационные наклейки на спинках этих самых кресел подсказывают, что раньше данный РА1 работал в качестве туристического поезда на Кругобайкальской железной дороге — по неизвестным причинам ни его окраску, ни интерьер до сих пор не вернули к обычному виду.

Замечаю, что помимо меня фотосъёмкой вагона РА1 занимаются ещё несколько человек, как выясняется, тоже путешественников — они приехали сюда из Минска, чтобы прокатиться именно на этом поезде, который они называют «рельсовым автобусом» — что не совсем корректно, хотя именно так расшифровывается аббревиатура РА. До Алёщи минчане добирались на обычном автобусе, а дальше планируют ехать до Невеля — ближайшего российского города, а не до конечной станции Великие Луки.

Длительных стоянок, как в смоленской электричке, в расписании не нахожу, поэтому не совсем понятно, как здесь может проводиться проверка документов. Из официальных лиц в вагоне присутствует лишь кассир-контролёр, у которой я покупаю билет за 400 с чем-то российских рублей — намного дороже, чем стоит проезд по белорусской территории на аналогичное расстояние. Первая остановка — Клястица, некогда разъезд, а теперь просто платформа. На карте прямо за ней должно стоять здание вокзала, но… его нет. Вот просто нет — и всё. Как будто испарилось. И так нас встречает Россия…

В Клястице в вагон заходят… нет, не пограничники, а охранники, которых я давно не видел, поскольку белорусские поезда обычно сопровождают сотрудники не охраны, а милиции (пока ещё не переименованной в полицию). Вероятно, охранники не ездят в Беларусь, поскольку их деятельность на территории этой страны не регламентирована, а может, им и вовсе запрещено выезжать за границу — только вот кто это сможет проверить, если контроля нет? Зато чего есть в избытке — так это красно-серых вокзалов. Впрочем, как всегда.

Помимо болот, встречаются и различные озёра, причём немаленькие. Если смотреть на карту, то оказывается, что всё вокруг ими буквально утыкано. Воды полно, вода везде — вдоль всей трассы Бологое-Полоцкой линии. Как вообще в такой местности смогли проложить рельсы? А ведь это, как окажется чуть позже — ещё цветочки, ягодки только впереди…

В районе Невеля пересекаются две железные дороги: Бологое — Полоцк и Санкт-Петербург — Витебск. По витебской линии через границу нет пригородного движения, но ходят поезда дальнего следования. А по нашей — ровно наоборот, что странно, так как это кратчайший маршрут до Полоцка из того же Санкт-Петербурга, например. Но несмотря на это, поезд Санкт-Петербург — Калининград, проходящий через Полоцк, всё равно делает «крюк» через Витебск.

В Невеле кому-то пришло в голову поставить длинный грузовой состав прямо на пути перед вокзалом, из-за чего людям приходится перелезать через вагоны, чтобы выйти в город. Представляю, как «обрадовались» белорусские путешественники… Вокзал из-за такого безобразия, естественно, тоже не виден — стоянка короткая, выйти не успею. Белорусам в этом плане повезло чуть больше.

Зато из окна отлично виден комбикормовый завод Великолукского мясокомбината — одно из немногих городских предприятий, обслуживаемых железной дорогой. Из прочих грузов тут в ходу, похоже, в основном лес — почти на каждой станции есть погрузочные зоны с аккуратно сложенными стопками брёвен, вагонами-лесовозами и даже козловыми кранами.

Между Невелем и Великими Луками есть ещё одна интересная станция, вокзал которой я бы не показал (он типовой), если бы не название — Опухлики. Кто-кто, простите? Получив такой ответ от кого-нибудь на вопрос о его (или её) месте жительства, нужно очень постараться, чтобы не опухнуть от смеха. А живёт здесь народу, как ни странно, не так уж и мало — посадка довольно большая, и похоже, что сидячие места вот-вот уже закончатся.

Так и происходит — перед прибытием на конечную оказывается, что пара человек уже стоит. А ведь если бы не сиденья от «Ласточки», то наверняка все уместились бы… Но тут хотя бы нет такого ажиотажа, как на маршруте Йошкар-Ола — Казань, где не хватает и двух вагонов РА1, вместо которых определённо требуется что-то радикально иное. В Псковской области с пригородным сообщением, к сожалению, беда — администрация не выделяет на него достаточно средств, в результате чего поездов очень мало, составность небольшая, многие рейсы курсируют не ежедневно, а по дням недели. Но места красивые — этого у региона не отнять.

В Великих Луках, где Бологое-Полоцкая дорога пересекает Московско-Рижскую магистраль, наш РА1 останавливается почти напротив другого такого же вагона, только выкрашенного в привычные РЖДшные цвета. На табло он не указан, и в расписании я его тоже не могу найти — вероятно, это один из так называемых «рабочих» поездов, которые нередко курсируют взамен отменённых, только пассажиров туда формально не берут. Нередко не берут и фактически, что, несомненно, является бредом высшей степени — поезд в ходу, но уехать на нём нельзя, потому что его нет в региональном заказе…

К сожалению, осмотреть город при всём желании не получится — завтра, 11 мая, последний выходной день, и для продолжения маршрута по Бологое-Полоцкой линии выезжать необходимо с утра. Но остаётся ещё достаточно времени, чтобы без спешки заселиться в гостиницу, поужинать и запастись продуктами в близлежащем торговом центре.

От рассвета до заката

Меньше всего я люблю проводить в пути весь день, особенно если в движении нет больших перерывов. Но сейчас выходит именно так, и нужно быть к этому морально готовым. Правда, про рассвет я немного приврал для художественности — когда я проснулся, было уже светло =) Десять минут пешком до вокзала, и я снова на пешеходном мостике. Заборов тут пока ещё не понаставили, что радует.

У платформы перед привычным РА1 уже выставили два вагона пригородного поезда сообщением Великие Луки — Бологое. Уже по их цвету и приписке «ретропоезд» становится понятно, что поезд этот не совсем обычный, хотя первые несколько часов вести его будет самый обыкновенный тепловоз ТЭП70, пусть и не вполне тривиальной раскраски.

Цветовая схема и вправду не такая банальная, как может показаться на первый взгляд — сравните для примера вот с этим ТЭП70-0198, прибывающим с пассажирским поездом из Санкт-Петербурга. Места между путями явно маловато, но состав хотя бы не перекрывает собой пешеходный переход на узкую платформу, останавливаясь прямо перед ним, пока я уже спешу занимать очередь на посадку у дверей одного из вагонов ретропоезда.

Ожидаю, что с «питерского» на ретропоезд пойдёт большая толпа — и, как всегда, ошибаюсь: в обоих вагонах полным-полно свободных мест. Но здесь кресла идут с меньшим шагом, чем окна, поэтому не везде хороший обзор. Сначала сажусь в первый вагон, но затем решаю проверить второй — если он развёрнут в правильном направлении, то в самом конце с правой стороны должно быть очень удобное место с удачным расположением окна. И действительно, такое место есть, и оно свободно! Срочно перебегаю туда, пока его ещё не заняли.

Комфорт очень важен, ведь это самый длинный маршрут поезда во всём моём путешествии — суммарное время в пути превышает 10 часов (!), хотя почти два из них займут стоянки. Формально здесь два отдельных рейса: Великие Луки — Осташков и Осташков — Бологое, с отдельными билетами на каждый сегмент. Первые полтора часа поезд идёт по территории Псковской области, а все остальные — по Тверской. Остановки в начале очень частые, затем всё реже и реже. За окном — преимущественно всё те же болота.

Изредка попадаются аутентичные вокзалы времён постройки железной дороги, как ни странно, не павшие жертвой красно-серого маразма — не иначе как по причине признания их памятниками архитектуры, так что попытка их перекрасить расценивалась бы как вандализм. Хотя и перспектива уголовного преследования вполне может не остановить такую крупную махину, как РЖД — наверняка отделаются небольшим штрафом.

Крупных станций на этой линии немного, одна из них — Торопец, расположенная в одноимённом городе Тверской области. Здание вокзала явно строилось на века, и очень похоже, что недавно его отреставрировали, сохранив при этом оригинальные цвета. Стоящий рядом суперсовременный пассажирский навес совершенно не сочетается по с вокзалом по стилю.

Не обходится тут и без лесозаготовок, как и практически везде на Бологое-Полоцкой дороге. Транзитные грузовые поезда по ней, судя по всему, не ходят, как и пассажирские, но вывозное грузовое движение существует, и, наверное, именно по этой причине дорога всё ещё действует. А вот когда весь лес вырубят… но надеюсь, что произойдёт это ещё не скоро.

Вдоль рельсов чудом уцелело несколько участков старинной ограды, возведённой вместе с железной дорогой в далёком прошлом. А может быть, её построили позднее, но на вид ей уже явно лет пятьдесят, а то и больше. Кстати, похожие заборчики есть и на главном ходу Октябрьской магистрали от Москвы до Санкт-Петербурга, но, как и здесь, сохранились они лишь в отдельных местах.

Но больше всего внимание привлекают, конечно же, болота — столько болот за одну поездку я ещё не видел ни разу. И сосны, которых вокруг тоже не так уж и мало, а это всегда приятно. А если вдруг повезёт, то где-то за деревьями успеешь заметить очередную речку или даже немалых размеров озеро.

Кульминация водно-болотной темы наступает в районе посёлка Пено, через который протекает, на минуточку, главная река страны — Волга. Надеюсь, вы в курсе, что своё начало она берёт именно в Тверской области? Сама по себе Волга здесь совсем не широкая, чего совершенно нельзя сказать об озёрах, через которые проходит значительный участок её русла.

Ну а отсюда уже не так далеко до Осташкова, где у нашего поезда по расписанию запланирована стоянка длительностью более полутора часов. И всё бы ничего, но на улице жутко холодно и постоянно моросит дождь, так и норовящий перейти в снег. Несмотря на непогоду, всё же решаю по-быстрому сбегать в магазин. Вокзал здесь очень напоминает таковой в Торопце:

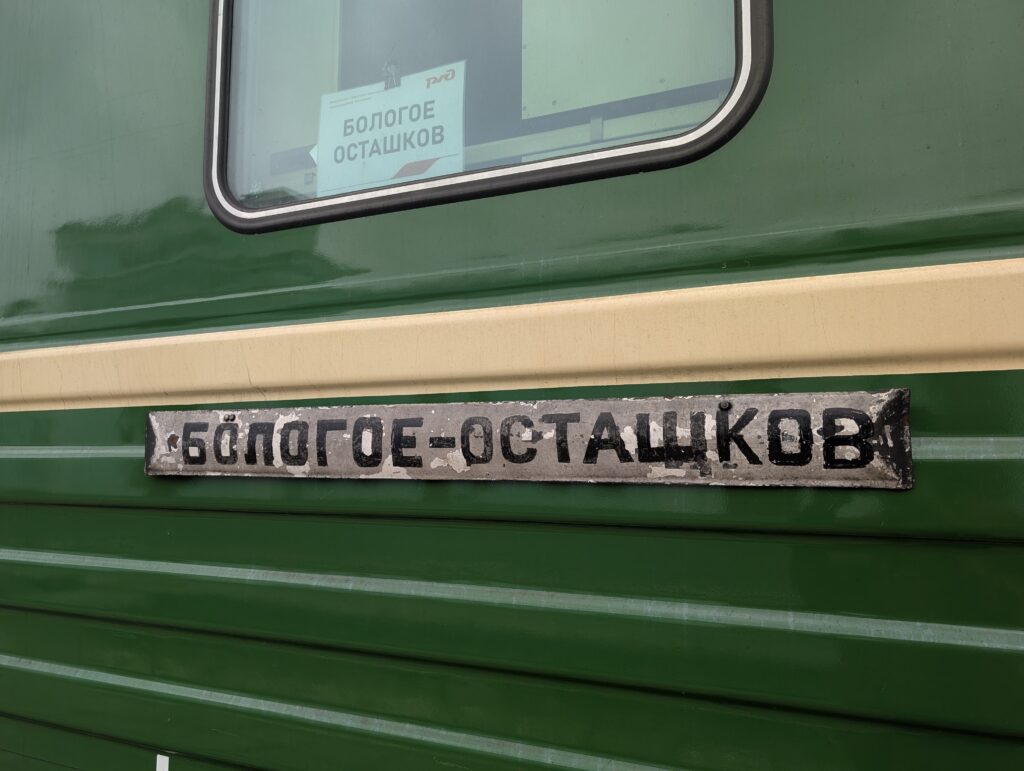

В Осташкове тепловоз отцепляют, и он отправляется обратно на Великие Луки с таким же двухвагонным составом, который привёз сюда из Бологого самый настоящий паровоз. Паровоз, в отличие от тепловоза, не умеет ездить задом, поэтому его нужно разворачивать, для чего в восточной горловине станции предусмотрена специальная конфигурация путей в виде треугольника. Весь процесс занимает немало времени, отчего и стоим так долго. Такая акция проводится регулярно, но только по выходным дням. А пока паровоз маневрирует, проводники переодеваются в дореволюционную форму и закрепляют на стенках вагонов маршрутные доски, резко контрастирующие с новомодными тверскими поделиями — как, впрочем, и сам паровоз.

Ради такого случая можно даже записать видео:

Ехать под паровозом — совершенно не то же самое, что под тепловозом или тем более под электровозом. В первую очередь должен отметить, что как при разгоне, так и при торможении достаточно сильно ощущаются характерные рывки, обусловленные конструктивными особенностями локомотива. А за окном к ставшим уже почти родными болотам добавляется густой шлейф паровозного дыма, создающий особую атмосферу, но иногда мешающий делать хорошие фотографии.

И нет, про болота я говорить не устану, ведь их тут и правда бесчисленное множество. И я всё ещё не перестаю дивиться, каким образом здесь умудрились проложить железную дорогу, да ещё и более ста лет назад, не имея доступа к современным технологиям.

Во время короткой 10-минутной стоянки по станции Фирово, пока железнодорожники осматривают паровоз (видимо, чтобы убедиться, что от него по пути ничего не отвалилось), успеваю быстро выйти и сфотографировать очередной деревянный вокзал. Погода всё ещё не радует.

Дальше возможности выйти уже нет, приходится продолжать снимать через окно. Из-за дождя телефон то и дело норовит сфокусироваться на каплях, а не на объекте съёмки. На станции Куженкино при движении в сторону Осташкова поезд стоит полчаса, чтобы пассажиры успели осмотреть здание вокзала, воссозданное в историческом облике начала XX века. На обратном маршруте такой возможности нет. Навстречу проходит ТЭП70БС с одним пассажирским вагоном — в расписании отсутствует, возможно, ещё один «рабочий» поезд.

Предпоследняя остановка — Бологое-Полоцкое, где, очевидно, и начиналась одноимённая железная дорога. По всем канонам здесь должна быть конечная, но мы проследуем ещё один перегон до Бологого-Московского, так что вокзал я опять могу сфотографировать только через стекло. Даже из тамбура не получится, так как на выход уже собирается очередь, в которой я тоже стремлюсь занять одно из первых мест.

Очередь возникла не просто из-за того, что у нас все любят стоять в очередях, а потому что все эти пассажиры хотят попасть на «Ласточку» до Петербурга, которая отправляется из Бологого всего через восемь минут после прибытия туда ретропоезда. Мой поезд отправится немного позже, но это всё равно не повод толпиться в узком проходе — пора уже наконец и на свежий воздух, и неважно, что погода лучше не стала. Спускаюсь в туннель и выхожу на высокую платформу. Едет!

Это поезд Санкт-Петербург — Казань, и маршрут его не совсем обычен в том плане, что в Москве он не останавливается даже на Восточном вокзале, в связи с чем под вечер мне предстоит ещё целая «волна» пересадок. Два часа до Твери, где успеваю купить билет в автомате (как ни странно, досмотр проходить не нужно). Сажусь на экспресс до Москвы — вот здесь уже народа реально много, но место занять успеваю. А дождь утихать даже и не думает…

Выхожу в Зеленограде-Крюково — ура, дождя нет! Ещё одна короткая пересадка, и на этот раз еду уже напрямую до моей станции. Около 23:00 оказываюсь у своего подъезда. Да, к закату я тоже малость опоздал… часа на три где-то. Ну лучше пусть так, чем никак — завтра-то уже на работу!