Дважды в день по субботам и воскресеньям из Набережных Челнов отправляется поезд на Бугульму, откуда уже рукой подать до Башкортостана. Расписание подсказывает, что если выезжать утром, то в Бугульме, скорее всего, даже не потребуется выходить из вагона, чтобы продолжить движение дальше на восток и одним днём добраться до Уфы. Но у меня в запасе ещё целая неделя отпуска, так что спешить мне совершенно некуда — остановлюсь в Бугульме на ночь, а на следующий день вернусь на линию.

Шестое июля, воскресенье. Погода вроде тёплая, но утром ощутимо прохладно, если стоять в тени, а не на солнце. К счастью, посадка начинается задолго до отправления, и я, как всегда пришедший на вокзал с большим запасом времени, спешу занять место в единственном вагоне. Ажиотажа нет — почти все остальные ждут ижевского поезда, у которого здесь чуть ли не получасовая стоянка, так как ему нужно пропустить встречный состав, следующий на Нижнекамск.

РА3 занимает соседний путь, и к нему по настилу, соединяющему платформы, сразу же устремляются непрерывным потоком люди — видимо, все боятся, что поезд уйдёт без них, хотя стоять он тут будет ещё не менее двадцати минут. Когда настаёт время трогаться нам, машинист начинает истошно гудеть, но толпа расступается далеко не сразу, в результате чего мы покидаем станцию с небольшим опозданием. Вагон не заполнен даже наполовину, что позволяет мне беспрепятственно вести фотосъёмку с любой стороны по мере необходимости.

Одна из очевидных причин низкой популярности поезда, которая сразу приходит мне в голову — отсутствие туалета. В автомотрисах РА1 он изначально не предусмотрен конструкцией, и хотя отдельные вагоны были оборудованы туалетами в ходе модернизации в условиях депо, РА1-0013 в их число не входит. Единственный выход — пользоваться санузлом на вокзале, если таковой имеется и время стоянки позволяет. Под эти условия, кажется, подходит лишь одна станция — Заинск.

Заинск — не такой уж и маленький город: население почти 40 тысяч жителей, но даже здесь в вагон никто не садится. Предполагаю, что дело может быть в неудобном расположении вокзала — вокруг частный сектор и промзоны, сам город лежит несколько южнее. Однако и на следующей остановке, которая гораздо ближе к центру, посадки нет, а выходит лишь один пассажир. По левому борту за окном мелькает Заинское водохранилище, служащее охладительным водоёмом для местной ГРЭС.

Линия почти целиком пролегает в холмистой лесостепи, благодаря чему на протяжении всей поездки из окна вагона открываются отличные обзорные виды на окружающую местность. Вдоль железной дороги расположено немало сёл и деревень, которые в теории должны давать определённый пассажиропоток, но на практике этого почему-то не происходит. Быть может, дело ещё в том, что рядом проходит и автомобильная дорога — что-то мне подсказывает, что автобусы наверняка ходят не только по выходным дням.

Картина становится яснее, когда на горизонте вдруг начинают вырисовываться высотные дома. Это — Альметьевск, нефтяная столица Татарстана, чьё население превышает 150 тысяч человек. И наш поезд… туда не идёт. Железная дорога старательно обходит город с юго-запада вместо того, чтобы пройти насквозь через его центр или хотя бы по окраине. Неудивительно, что люди, живущие в этих краях, отдают предпочтение автомобильному транспорту — по-другому до Альметьевска просто не добраться.

Правда, станция под названием Альметьевская всё же существует, но расстояние между ней и самим городом — около десяти километров, а до центра и того больше. Само собой разумеется, что пешком так далеко никто ходить не будет, а раз уж всё равно необходим автобус, то зачем ещё пересаживаться на поезд, когда наверняка можно доехать и напрямую? Единственный случай, когда пересадка оправдана — поезда дальнего следования, которые в Альметьевской тоже останавливаются.

Но навстречу проходит не поезд дальнего следования, а такой же РА1, следующий в обратном направлении — из Бугульмы в Набережные Челны. Официально он не имеет здесь остановки из-за отсутствия пассажирской платформы, что, на мой взгляд, является сущим бредом — ранее на некоторых станциях мы останавливались прямо на главном пути, поскольку боковые были заняты грузовыми составами, и платформ там тоже не было, но при этом все такие остановки были тарифными. В реальности же встречный вагон на полминуты всё же тормозит напротив нашего, позволяя локомотивным бригадам обменяться между собой приветствиями и какими-то документами.

Пассажиров в вагоне, которых уже при отправлении из Челнов можно было пересчитать по пальцам если не одной, то двух рук, теперь стало ещё меньше — всего пара человек, не считая меня и кондуктора. Линия начинает петлять из стороны в сторону, преодолевая перевал через гряду холмов. Альметьевск ещё какое-то время продолжает мелькать на горизонте, затем окончательно остаётся позади.

Последний перед Бугульмой крупный населённый пункт на нашем пути — город Лениногорск с 60-тысячным населением, но и здесь мало кто горит желанием садиться на поезд. Автобус опять всех переиграл, ведь автодорога на Бугульму идёт напрямую, тогда как дорога железная делает большой крюк. Дополнительные штрафные очки начисляются за расположенный на отшибе вокзал, как в Заинске — спасибо хоть, что не как в Альметьевске. Станция в Лениногорске почему-то называется Письмянка.

Неподалёку от точки, где сходятся три региона — Татарстан, Самарская и Оренбургская области — от главного пути ответвляется ещё один, уходящий затем вправо. Здесь, в месте примыкания к магистральному ульяновскому ходу, находится своеобразный «треугольник», позволяющий следовать из Набережных Челнов как на Ульяновск, так и на Бугульму — и далее на Уфу — не меняя при этом направление движения.

Тем не менее, по второй ветке курсируют лишь грузовые составы — все пассажирские поезда, проходящие через Набережные Челны, делают заезд в Бугульму, даже если их дальнейший путь лежит через Ульяновск. А пригородное движение в ту сторону и вовсе отсутствует — от Бугульмы по магистральному направлению ничего не ходит до самого Димитровграда, и притом очень давно.

Ехать остаётся совсем недолго — менее получаса. Выходя в Бугульме, обращаю внимание, что на платформе собралась небольшая, но очередь на посадку. Всё именно так, как я и предполагал: пересадки здесь нет, через восемь минут РА1 пойдёт дальше, в Башкирию — до станции Кандры. Но уже без меня — на сегодня, пожалуй, достаточно.

Между Прагой и Уфой

Рискну предположить, что слово «Бугульма» у тех, кто не живёт в Татарстане, ассоциируется в первую очередь с одноимённым крепким алкогольным напитком. Связь здесь действительно имеется, но лишь историческая — местный спиртзавод закрыли более десяти лет назад, а производство перенесли в Казань. Территория и корпуса бывшего предприятия сохранились и на данный момент вроде бы используются по какому-то иному назначению.

А вот о чём вы почти наверняка не знали, если только не увлекаетесь творчеством известного чешского писателя Ярослава Гашека — так это о том, что он, оказывается, проживал в Бугульме в период Гражданской войны и даже служил комендантом города. Об этих событиях напоминает памятник Гашеку, установленный на улице его же имени.

За спиной писателя стоит дом-музей, в котором он, собственно, и жил. Поскольку я не отношу себя к поклонникам произведений Гашека, меня больше интересует само здание. Вообще говоря, в Бугульме сохранилось довольно много исторических деревянных зданий, которые поддерживаются в хорошем состоянии — как минимум если речь идёт об их внешнем виде.

Улица Гашека, а точнее, её пешеходная часть, также выполняет роль набережной городского пруда на небольшой речке Бугульминке. Информации о том, когда и в каких целях этот пруд создавался, найти мне не удалось, но ввиду его относительно малой площади можно сделать предварительный вывод, что исходное назначение пруда не было связано с обеспечением водой какого-либо предприятия.

По вечерам на набережной становится весьма людно, что неудивительно — это одно из немногих хорошо благоустроенных мест в городе, да ещё и практически в самом центре. Через пруд даже перекинут крытый пешеходный мост, кажущийся на первый взгляд избыточным из-за проходящей параллельно ему в ста метрах улицы — однако по факту любая дополнительная возможность сократить маршрут по городу всегда идёт ему в плюс.

Стрит-артом Бугульма похвастаться не может — либо он настолько хорошо спрятан, что найти его за сутки не представляется возможным. В качестве компенсации могу предложить подсолнухи, растущие всё на той же набережной. Обычно встретить их случайно ещё труднее — в основном для этого приходится исследовать дворы. А здесь они буквально на виду — правда, ещё не распустились, но боюсь, что как только это произойдёт, их тут же начнут срывать…

С такими нехорошими мыслями после утренней прогулки 7 июля, собрав вещи, возвращаюсь на вокзал. Всё-таки хорошо, что я не стал тратить на Бугульму ещё целый день — не могу сказать, что место особенно туристическое. Архитектура меня не так сильно интересует, а Гашека я никогда не читал, хотя определённое желание сделать это после посещения города всё же появилось. Может, и займусь этим как-нибудь.

Двойной прыжок

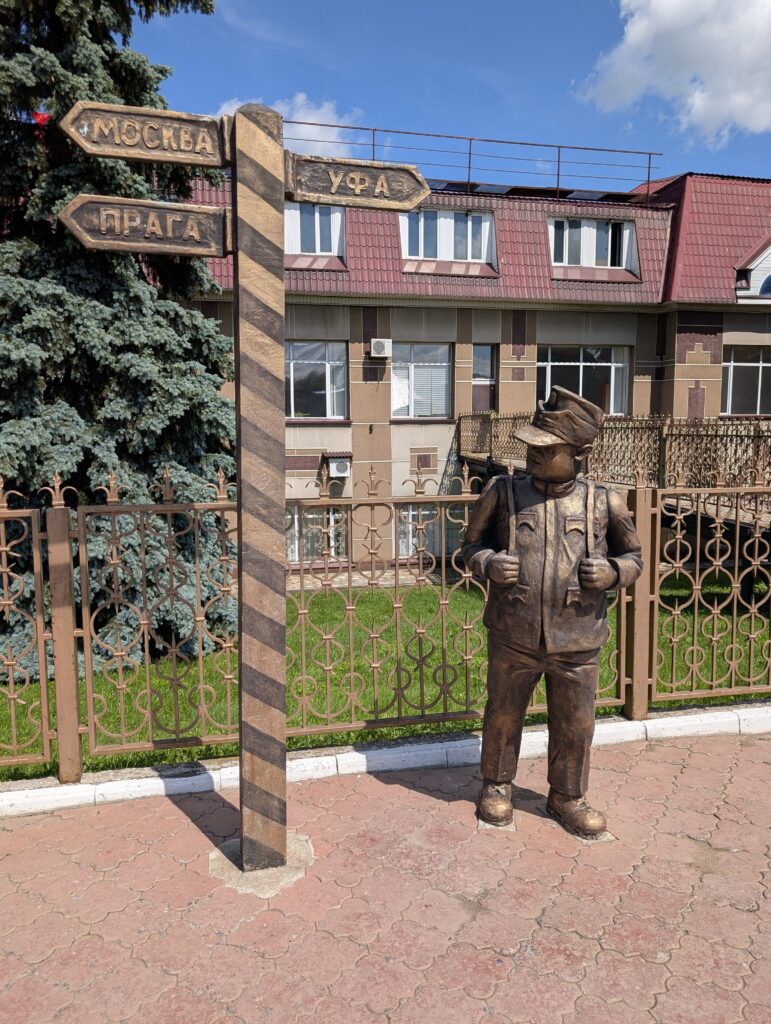

Бравый солдат Швейк, герой самого известного произведения чешского писателя, тоже ждёт своего поезда — ему, скорее всего, надо в Москву, а затем в Прагу, тогда как мне сегодня ехать в другую сторону. Прага как-то слишком далеко, Москва ещё дождётся своего часа, а вот время Уфы придёт уже скоро — в прямом и переносном смысле.

По понедельникам, равно как и по остальным рабочим дням, поезд из Набережных Челнов до Бугульмы не курсирует, однако рейс до Кандров, в который он затем «превращается» на конечной станции, является ежедневным. Предположив, что по будням состав подаётся под посадку заранее, я, конечно же, прибыл на вокзал с запасом времени. Но оба пути у пассажирских платформ пока что свободны, поэтому можно заняться любимым делом — осмотром станции с пешеходного моста.

Бугульма — не узловая и не сортировочная станция, но работы железнодорожникам всё равно хватает — ведь здесь находится локомотивное депо, обслуживающее на пару с Ульяновском весь северный тепловозный участок Куйбышевской дороги. Депо является веерным и оборудовано действующим поворотным кругом, за работой которого очень удобно наблюдать с моста.

Где-то справа в дальнем тупике стоит РА1 — под посадку его подают, как выясняется, примерно за двадцать минут до отправления. Оказывается, что это РА1-0084, который вчера утром был замечен в Альметьевской следовавшим на Челны — с тех пор он уже успел вернуться в Бугульму, а также съездить в Кандры и обратно с ночёвкой.

Пейзажи за окном мало отличаются от вчерашних — всё та же лесостепь, всё те же холмы. То же самое можно сказать о населённости вагона, и кроме того, чуть ли не половина всех пассажиров выходит на первой же остановке. Туалет всё так же отсутствует — неприятно, но уже терпимо, ведь маршрут намного короче: два часа в пути, тогда как от Бугульмы до Челнов — без малого пять, хоть и со стоянкой в Заинске, где можно успеть сбегать на вокзал. Но здесь таких стоянок нет.

Первой ласточкой, знаменующей грядущий перелом устоявшегося тренда пассажиропотоков, становится Уруссу — небольшой посёлок городского типа, последний на линии населённый пункт в Татарстане. Это уже половина пути, но лучше поздно, чем никогда — хотя мне комфортнее ехать в пустом вагоне, но такие маршруты обычно слишком долго не протягивают. Кстати, насколько мне известно, между Набережными Челнами и Бугульмой поезда действительно на какое-то время отменялись.

Чем дальше едем, тем больше попадается вокруг полей, засеянных чем-то, подозрительно напоминающим подсолнухи. Хотя подтвердить или опровергнуть данное утверждение с такого расстояния сложновато, готов поспорить, что это именно подсолнухи и есть. Надо было ехать в конце июля или даже в августе — тогда здесь было бы по-настоящему красиво.

Граница Татарстана и Башкирии проходит по мосту через реку Ик, лежащему на однопутном участке. Изначально я думал, что вся линия от Ульяновска до Уфы полностью двухпутная, но оказывается, что это не так. Вообще говоря, обычно бывает наоборот — однопутная линия имеет периодические двухпутные вставки, здесь же всё перевёрнуто с ног на голову. Время прыгает сразу на два часа вперёд, что на первый взгляд тоже крайне нетипично, но на самом деле такое случается гораздо чаще, чем можно ожидать — достаточно посмотреть на карту.

Посадка по станции Туймазы, расположенной в одноимённом районном центре, превышает суммарную по всем вчерашним остановочным пунктам вместе взятым. Больше крупных городов на маршруте нет, и методом исключения остаётся сделать вывод, что направляются все туда же, куда и я — в Уфу. Что, если так подумать, немного странно, так как быстрее всего туда вроде бы можно попасть поездом Москва-Челябинск, идущим за нами буквально по пятам и прибывающим в Туймазы всего на пятнадцать минут позже.

Почти на каждой станции, не являющейся примитивным блок-постом, разъездом или обгонным пунктом, непременно присутствует огромных размеров элеватор с подъездными путями. Туймазы — не исключение.

По мере приближения к конечной станции холмы постепенно увеличиваются в размерах, как бы напоминая о том, что Урал уже не за горами, а совсем близко. Отчасти это так и есть — хотя формально Башкортостан входит в Приволжский округ, географически Уфа и почти всё, что находится восточнее неё, несомненно является Уралом.

Вот и снова потянулась контактная сеть, с которой я попрощался чуть меньше недели назад — хотя с тех пор она мне ещё встречалась, все поезда, на которых я путешествовал с того момента, были исключительно дизельными. Ток здесь уже постоянный — с ним я последний раз сталкивался лишь в самом начале пути, на участке Москва-Владимир. Электропоезд ЭД4М ждёт своего коронного часа в тупике, и ждать ему как раз ещё ровно час.

Вокзал в Кандрах по виду как будто деревянный, но даже при беглом осмотре мгновенно обнаруживается, что это всего лишь дешёвая имитация. Тем не менее, по части оформления здание даст фору многим провинциальным вокзалам, особенно типовым — не в последнюю очередь из-за отсутствия красно-серых тонов в его расцветке. Внутри, правда, всё выглядит абсолютно стандартно, без малейших намёков на оригинальность.

Кандры считаются не городом, а селом, что никак не мешает наличию в его жилом фонде многоквартирных пятиэтажных домов. Бывает и похлеще: например, в деревне Давыдово под Москвой есть десятиэтажки — естественно, с лифтами. Представляете, как звучит фраза: «жители деревни Давыдово жалуются, что в их домах плохо работают лифты»?

Перед отправлением электрички на Уфу через станцию проходит пассажирский поезд №392 Москва — Челябинск. Его стоянка в Кандрах составляет целых 25 минут и связана со сменой тепловоза на электровоз. Ещё одно моё изначальное предположение — то, что электрификация здесь используется только пригородными поездами — оказывается неверным. Более того — выясняется, что под электровозами от Уфы до Кандров ходят и грузовые составы.

С другой стороны, если так подумать — кто бы стал электрифицировать почти 100-километровый участок железной дороги ради всего двух пар электричек в сутки? Хотя раньше их могло быть больше, но вряд ли настолько больше, чтобы хоть как-то экономически оправдать эту затею. Такое возможно, наверное, лишь в пригородах Москвы и Петербурга, где интенсивность пассажирского движения очень высока. Из исключений навскидку ещё могу вспомнить т.н. «Новомосковское кольцо» (на самом деле полукольцо) в Тульской области, по которому раньше электрички массово возили рабочих на заводы, но сейчас оно переживает далеко не лучшие времена, хотя и продолжает действовать.

На маршрутном табло значится «Шакша» — это восточный пригород Уфы, формально входящий в её состав, фактически же от города совершенно обособленный. Через уфимский вокзал электричка тоже проходит, поэтому ехать до конечной смысла нет — и так целых три часа в дороге. Вдобавок к этому я уже в третий раз за два дня наблюдаю за окном практически один и тот же пейзаж, пусть и в бесчисленных вариациях. Не ровен час, и надоест…

Но что-то как будто поменялось. Самое очевидное — подвижной состав: электропоезд, пусть и четырёхвагонный, по сравнению с автомотрисой РА1 смотрится намного солиднее. Чувствуется, что едешь по магистральной линии, которая рано или поздно приведёт в большой город: народу в вагонах с каждой остановкой всё больше и больше, на станциях — не просто какие-то служебные здания, а полноценные вокзалы.

Ощущение неумолимо приближающегося мегаполиса усиливается в Чишмах, где ульяновский ход соединяется с исторической Самаро-Златоустовской железной дорогой, на всём протяжении как минимум двухпутной, а также появляются высокие платформы. В прошлом году я здесь уже ездил и знаю, что конкретно на этом участке главных путей целых три, ещё чуть дальше — четыре.

В восточном парке станции Чишмы встречаем знакомый состав — тот самый поезд №392, обогнавший нас в Кандрах. Остановка чисто техническая: для сбора мусора, откачки туалетов и заправки водой — аналогичную функцию выполняет станция Звезда под Самарой. Зачем потом ещё стоять в Уфе почти час — вопрос открытый. Так или иначе, выходит, что на электричке до Уфы всё-таки быстрее, пускай и всего на десять минут. Зато мест точно хватит всем, хотя кому-то, возможно, придётся постоять — как минимум до Дёмы, где выходит не менее трети всех пассажиров. В прошлом году я пересаживался здесь по пути из Абдулино.

Остаётся лишь мост через реку Белую, и вот уже вокзал. Выхожу без досмотра через ворота рядом с хвостовым вагоном. Последний на сегодня шаг — вызвать такси: добраться до гостиницы пешком, тем более с вещами, с учётом рельефа местности представляется крайне нетривиальной задачей.

Всё как и в прошлый раз — но может, с погодой повезёт чуть больше? Не хотелось бы опять промокнуть — не очень-то это приятно, знаете ли!