Ходить по Уфе пешком и так нелегко, а теперь придётся делать это с зонтом. Заметьте, не под зонтом, а именно с — под дождь я не попал, но он успел пройти утром, и теперь есть некоторая не равная нулю вероятность, что он сегодня (8 июля) ещё вернётся. Хотя я почти уверен, что пока у меня в руках зонт, дождь не пойдёт, а стоит мне его не взять — сразу же начнётся. Вы ведь наверняка знаете, как это бывает.

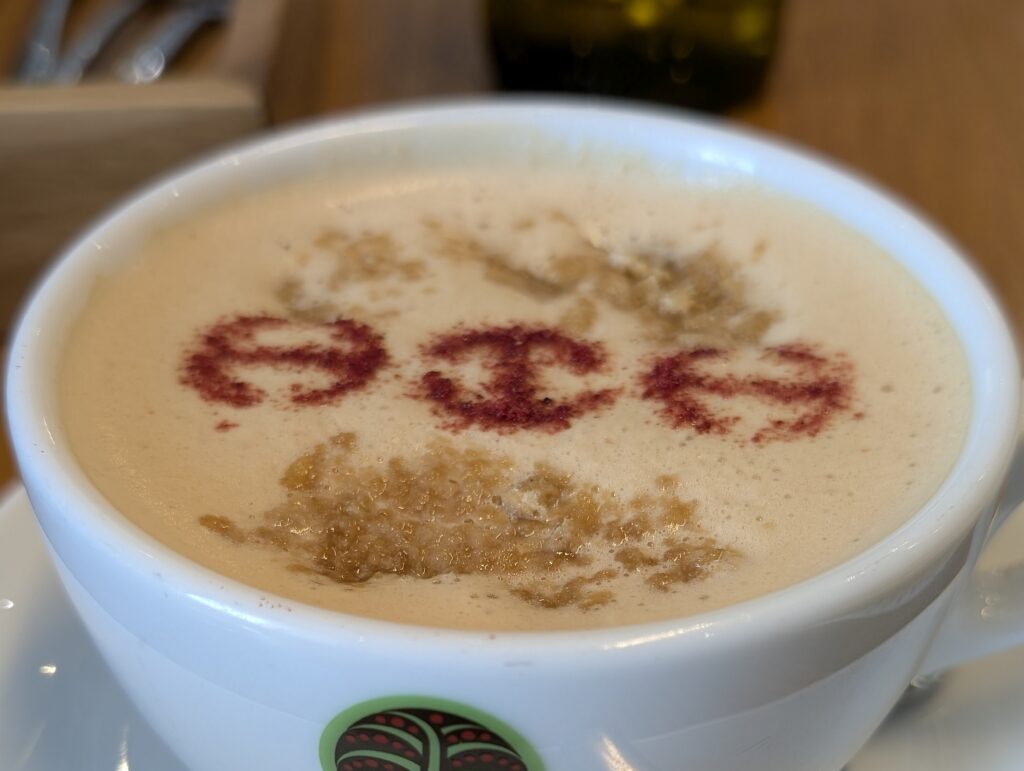

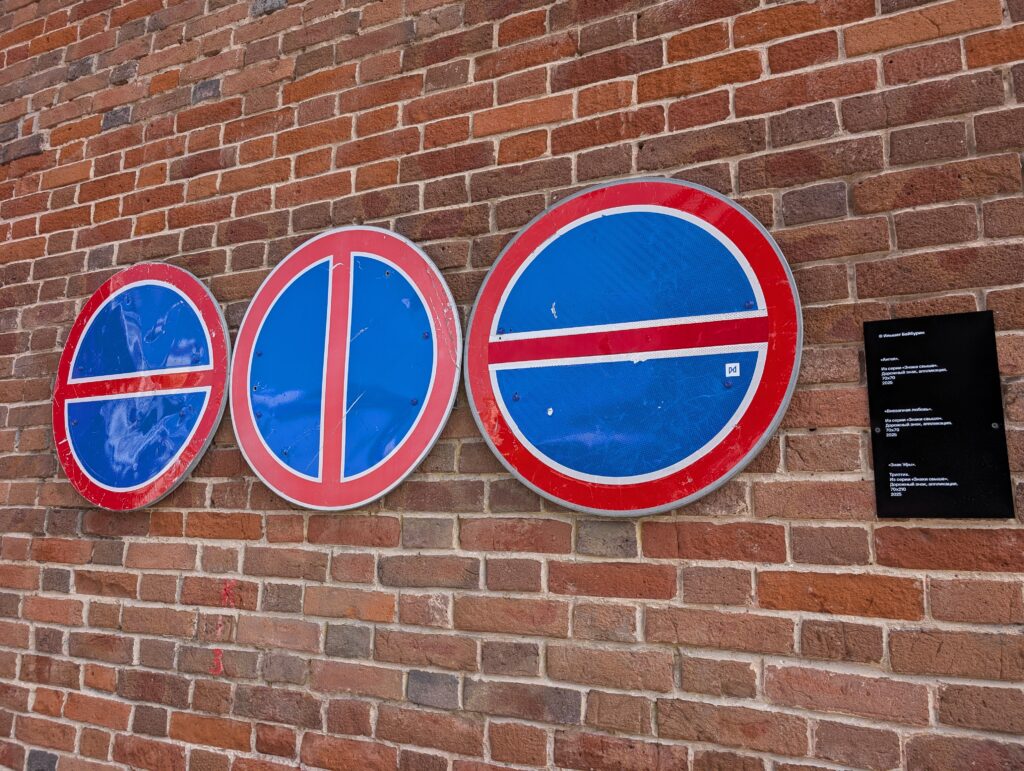

Несведущие могут быть не в курсе, что по-башкирски название города похоже на что угодно, но только не на буквы. В первую очередь возникает ассоциация с головками шурупов или болтов, но существует и множество других способов провести визуальные параллели — например, с использованием дорожных знаков «Стоянка запрещена», повёрнутых под нужными углами.

Всё когда-то бывает в первый раз, а иногда ещё и во второй. Так и сейчас: впервые я приезжал в Уфу чуть больше года назад. Погода тогда была, откровенно говоря, паршивая, а времени — намного меньше: прибыв в город вечером, уже на следующий день я отправился дальше по маршруту. Но в этом году появилась возможность немного растянуть график, поэтому сегодня по Уфе можно гулять весь день — с утра до вечера, насколько хватит сил. А завтра (9 июля) свободна вся первая половина дня.

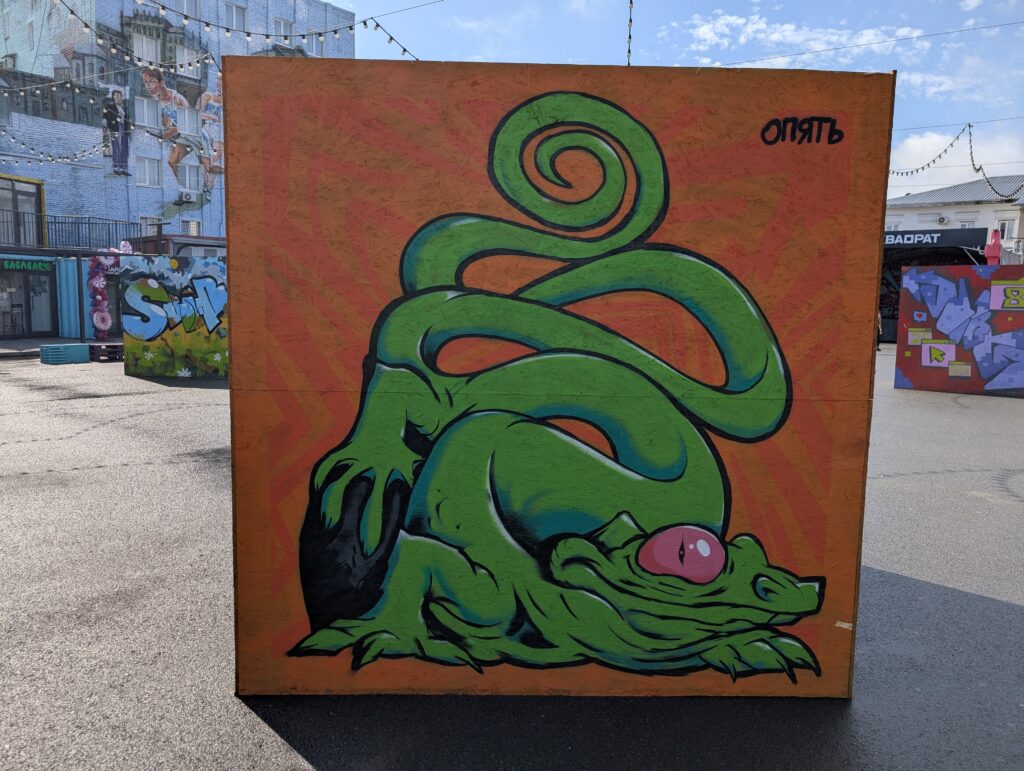

В первую очередь меня интересуют места, которые в прошлый раз были по тем или иным причинам мной пропущены. Одно из них — «Арт-квадрат». Это своеобразный торгово-развлекательный квартал в старом городе, скрывающий внутри себя немало заведений самой различной тематики — от простых кафе-баров до художественных мастерских с фотогалереями. Для кого-то площадей внутри не хватило, и пришлось разместиться на улице — в переоборудованных соответствующим образом грузовых контейнерах.

«Арт-квадрат» не просто так позиционирует себя как «креативное пространство» — похоже, что тут самая высокая концентрация арт-объектов на квадратный метр во всём городе. В их роли нередко выступают самые обычные предметы, отслужившие свой срок службы — вплоть до велосипедов (см. выше) и музыкальных инструментов. Знакомо ли вам, кстати, выражение «рояль в кустах»? Очень редко, но случается так, что вместо рояля попадается пианино.

Про картины организаторы «креативного пространства» тоже не забыли — стараются, чтобы голых стен было как можно меньше, а в этом деле, как известно, любые средства хороши. Но немалую роль также играет и коммерческий фактор: ведь чем приятнее место с эстетической точки зрения, тем выше шанс, что люди задержатся в нём подольше и оставят свои деньги в какой-нибудь из близлежащих торговых точек.

Если свободные стены закончились, а желание демонстрировать уличное искусство осталось, то есть ещё вариант развернуть мини-галерею под открытым небом — такое здесь тоже практикуется. Все рисунки, естественно, квадратные, как и положено по местному канону. У нас же всё-таки «Арт-квадрат», а не «Арт-прямоугольник» — последнее, согласитесь, ну совсем не звучит.

Стрит-арт в Уфе достаточно широко распространён и за пределами специально отведённых для него мест. Раскрашивают в городе абсолютно всё — даже электрошкафы, на которых часто любят рисовать куницу, являющуюся официальным символом города. Этот весёлый зверёк, наверное, и не подозревает, что мех его сородичей в древние времена на Руси очень ценился…

Уфимские уличные художники не обходят стороной ни малоэтажные здания, ни высотные дома. Вниманием не обделены и служебные постройки, в том числе и размещённые в закоулках, а не на виду. Гуляя по Уфе, нужно смотреть во все стороны точно так же, как и в Нижнем Новгороде, и не просто смотреть, а постоянно всматриваться — не пестрит ли там что-то за очередной оградой. А если пестрит, то нужно ещё понять, как туда пробраться.

Но если о размахе, который приобрело уличное искусство в башкирской столице, мне было хорошо известно и ранее, то вот факт наличия в городе филиала министерства магии стал для меня настоящим потрясением. Очень уместно подобное заведение смотрелось бы в Кирово-Чепецке рядом с платформой 9¾, но вместо этого каким-то магическим образом оно оказалось именно в Уфе. Конечно, на самом деле никакого волшебства здесь нет — всего лишь ловкость рук дизайнеров, замаскировавших таким способом… кальянную.

Кроме этого, я также не знал о том, что в Уфе, оказывается, есть памятник… клещу. Выполнен он не в натуральную величину, но всё равно настолько маленький, что его очень легко пропустить, не зная, где именно он находится. И даже если бы он был крупнее, заметить его с улицы непросто — мешают кусты. Спрятался, как самый настоящий клещ! А зовут его, внезапно, Валерой.

Среди недавних открытий есть не только удивительные, но и разочаровывающие: началась реконструкция памятника Салавату Юлаеву, стоящему на крутом холме у берега реки Белой, откуда открывается один из лучших обзорных видов в городе. По древней русской традиции статую уже успели огородить забором, а впоследствии её планируют и вовсе снять с постамента. Хорошо, что в прошлый раз я всё-таки успел сюда съездить, несмотря на более жёсткие ограничения по времени.

Но есть и другие смотровые площадки — например, у старинной водонапорной башни, построенной на рубеже XIX и XX веков как часть городской системы водоснабжения. С тех пор она успела ещё побывать обсерваторией для слежения за искусственными спутниками Земли — об этом периоде напоминает установленный на крыше купол. Существовали планы открыть в башне музей уфимского водопровода, но пока что они так и не были реализованы.

Сама башня в данном случае выступает лишь как ориентир, чтобы найти нужное место. Отсюда отлично видно протекающую внизу реку и железнодорожный мост через неё, ведущий к станции Дёма в одноимённом районе города — его дома, среди которых превалируют многоэтажки, возвышаются далеко на заднем плане. По этому мосту я приехал сюда вчера из Бугульмы, по нему же поеду завтра в сторону Самары — в отличие от прошлого года, Уфа является самой восточной точкой маршрута.

В черте Уфы железная дорога двухпутная, хотя на подходе к городу с запада главных путей в какой-то момент становится четыре. Куда же подевались ещё два? Перед Дёмой есть развязка, откуда на юг уходит вторая магистральная линия — в зависимости от дальнейшего маршрута по ней можно попасть в Оренбург либо в Магнитогорск, а кроме того выйти на южный обход Уфы, по которому идут транзитные грузовые поезда в сторону Челябинска. Местные же грузопотоки, вероятно, сходятся на станции Черниковка, куда примыкает тупиковая линия с множеством подъездных путей к городским предприятиям. А оттуда обратно резервом в Дёму следуют локомотивы, спешащие забрать очередной состав.

Ближайшая к воде платформа на правом берегу Белой так и называется — Правая Белая. Останавливаются здесь только электрички, которых через Уфу проходит достаточно, чтобы работа билетной кассы на платформе была экономически оправдана. Пассажиров много: вокруг сплошная частная застройка, чуть дальше в сторону центра — конечная остановка трамвая, откуда начинаются уже многоквартирные дома.

Парк электропоездов, базирующийся в депо Дёма, представлен в основном составами ЭД4М различных модификаций, а также недалеко ушедшими от них в техническом плане, но гораздо более комфортными для конечного пользователя ЭП2Д — их главное преимущество состоит в наличии кондиционера, который в поздних ЭД4М нередко сломан, а в ранних вообще отсутствует.

Прогуливаясь пешком от Правой Белой в сторону реки, можно примерно за полчаса достигнуть её набережной — это очередное место, оставшееся за кадром в ходе моего прошлогоднего путешествия. Если быть точным, я лишь видел набережную сверху, со смотровой площадки у Салавата Юлаева, но вниз не спускался по крайне банальной причине — не хотелось потом подниматься обратно. Однако жизнь такова, что без приложения серьёзных усилий вряд ли получится достигнуть желаемых результатов.

К слову, забраться наверх получится далеко не везде, а только в приспособленных для этого местах, до которых ещё надо дойти. Думаю, что никаких вопросов о том, является ли Уфа Уралом или ещё нет, после такой картины возникать ни у кого не должно — и тем не менее, возникают они почему-то регулярно. Вот такое вот интересное у города географическое положение.

Сама набережная, как это принято в любом большом городе и тем более в региональном центре, многоярусная. Самый нижний ярус, расположенный непосредственно у воды, традиционно пользуется популярностью у рыбаков, хотя в жаркую погоду мало кто решится весь день стоять под солнцем.

По общему уровню благоустройства уфимская набережная не дотягивает до Перми или хотя бы Самары, но кое-в-чём смогла их догнать и даже, как ни странно, перегнать. Вы видели когда-нибудь туалеты для всех? Именно вообще для всех, а не просто без деления на М и Ж. Например, для роботов, русалок и инопланетян? Все эти и многие другие, скажем так, социальные группы здесь явно обозначены на пиктограммах рядом с входом, чтобы они точно знали, что могут справлять нужду в данном заведении. Готов поспорить, что ни в одном другом городе вы ничего подобного не найдёте.

Вторая половина набережной, лежащая за автомобильным мостом, намного короче, но в то же время и заметно шире — в идеале такой ширины она должна быть везде, но рельеф не позволяет. Наибольшее внимание здесь привлекает архитектурный арт-объект в виде колоннады, установленной почти у самого берега. Она бы неплохо подошла на роль эдаких ворот города для тех, кто прибывает сюда по воде.

Вот только было бы ещё на чём прибывать — круизных теплоходов тут нигде не видно, хотя говорят, что они в Уфу всё же иногда заходят. Но случается это только весной, в период половодья — летом, скорее всего, слишком высок риск сесть на мель. А вообще говоря, русло Белой в черте города вполне судоходно и используется в этом качестве как минимум прогулочными судами. При этом ширина реки в Уфе мало где превышает полкилометра.

Также непонятно, где тут речной вокзал — если он где-то и есть, то точно не у колоннады. Зато мне известно, где находится вокзал железнодорожный, и самое интересное, что стоит он тоже фактически на берегу реки, только не у самой воды — там проходят рельсы. А вот было бы наоборот, и тогда вокзал мог бы взять на себя ещё одну функцию. Приехал на поезде и сразу же пересел на теплоход — как вам такое?

Железная дорога в Уфе составляет часть исторического хода Транссиба, чьи направления принято всегда именовать западным и восточным, даже если они отличаются от фактических в окрестности какой-то конкретной точки. Если взять за эту точку вокзал, то расхождение получится значительным — рельсы идут с юго-запада на северо-восток, что обусловлено в первую очередь направлением русла реки Белой, вдоль которой они и проложены. Пути «восточного» направления по большей части обособлены от городской застройки, будучи отделёнными от неё большим лесным массивом, идеально подходящим для прогулок в жару.

До железной дороги рукой подать, но шум от поездов почти не слышен — и, как всегда, дело тут в рельефе. Напомню, что правый берег большинства рек в северном полушарии Земли обычно крутой — Белая в этом плане не исключение. Однако рельсы в районе вокзала лежат почти на уровне самой воды. Вывести их оттуда наверх сложно, поскольку максимальный уклон на железных дорогах по сравнению с автомобильными сильно ограничен. Вот и идут пути где-то внизу, тогда как большинство дорожек в лесопарке проложено намного выше, и звук туда практически не доходит — поглощается поверхностью склона. Но есть и минус: если имеется желание дойти до рельсов, то придётся спускаться вниз по крутым тропинкам, соблюдая максимальную осторожность — а потом, истекая потом и кровью, карабкаться обратно наверх.

Но спускаться так или иначе придётся, если хочется посмотреть на одну из малоизвестных достопримечательностей Уфы — старинный водоотвод под железнодорожными путями, известный в народе как «святилище ацтеков». И действительно, определённые параллели с древней мезоамериканской архитектурой прослеживаются, хотя сами ацтеки здесь, естественно, совершенно ни при чём — возводили это сооружение, скорее всего, в конце XIX века вместе с самой железной дорогой, которая тогда ещё именовалась Самаро-Златоустовской.

То, что похоже на лестницу, на самом деле является своеобразным акведуком, по которому сверху стекает вода. Очевидно, что он должен пересекать под землёй рельсы и выходить на поверхность с другой стороны, но маловероятно, что там может протиснуться человек. Ходить по «ступенькам» я бы в любом случае не стал — очень легко навернуться на скользкой поверхности и улететь наружу, а зацепиться там практически не за что — один крутой склон, да ещё и мокрый.

Второй, верхний вход в «святилище» явно намного теснее, что подкрепляет моё изначальное предположение. Так что соваться внутрь я крайне не рекомендую. И даже подобраться к этому артефакту не так уж и просто — чтобы минимизировать риски, лучше всего делать это в максимально сухую погоду. Хотя выбора может и не быть, если свободных дней мало — тогда, наверное, лучше вообще отказаться от похода, как я это сделал в прошлом году.

Если достичь цели по каким-то причинам не удалось, то в качестве утешительного приза выступит очередная смотровая площадка, попасть на которую можно, следуя по заботливо расставленным в парке указателям. Реку отсюда почти не видно, а вот город — очень даже. В данном случае речь идёт о спальных районах на левом берегу, которые в последнее время, судя по всему, вырастают как грибы после дождя — дома на переднем плане выглядят совсем новыми.

Ну а до самого парка доехать проще всего на трамвае. Внимание на него стоит обратить хотя бы потому, что на одном из маршрутов работают польские вагоны Pesa Twist, выпускавшиеся с 2014 года для Москвы. Из-за санкций, затрудняющих техническое обслуживание, Москва решила от них отказаться, и в прошлом году трамваи передали в Уфу. Не очень понятно, как здесь решают вопрос с обслуживанием, но одно можно сказать точно: состояние вагонов гораздо лучше, чем рельсов…

На этой неоднозначной ноте второй мой рассказ о столице Башкирии подошёл к концу. Будет ли третий, пока неизвестно — но если вдруг когда-нибудь судьба ещё раз занесёт меня в Уфу, обязательно постараюсь об этом не умолчать. А пока что надо завершить текущую поездку, и уже совсем скоро я этим займусь — пусть до Москвы ещё далеко, но в реальности всё гораздо проще, чем кажется на первый взгляд.