Конец путешествия не всегда совпадает с моментом возвращения туда, где оно началось — это можно сделать и позднее, в рамках уже совсем другой поездки. Мой план таков: доберусь от Уфы до Самары, после чего отправлюсь на заслуженный отдых на пару недель — и в логическом смысле путешествие завершится. Но случится это не так скоро, как может показаться, глядя на карту — ведь по пути ещё будет остановка в Абдулино.

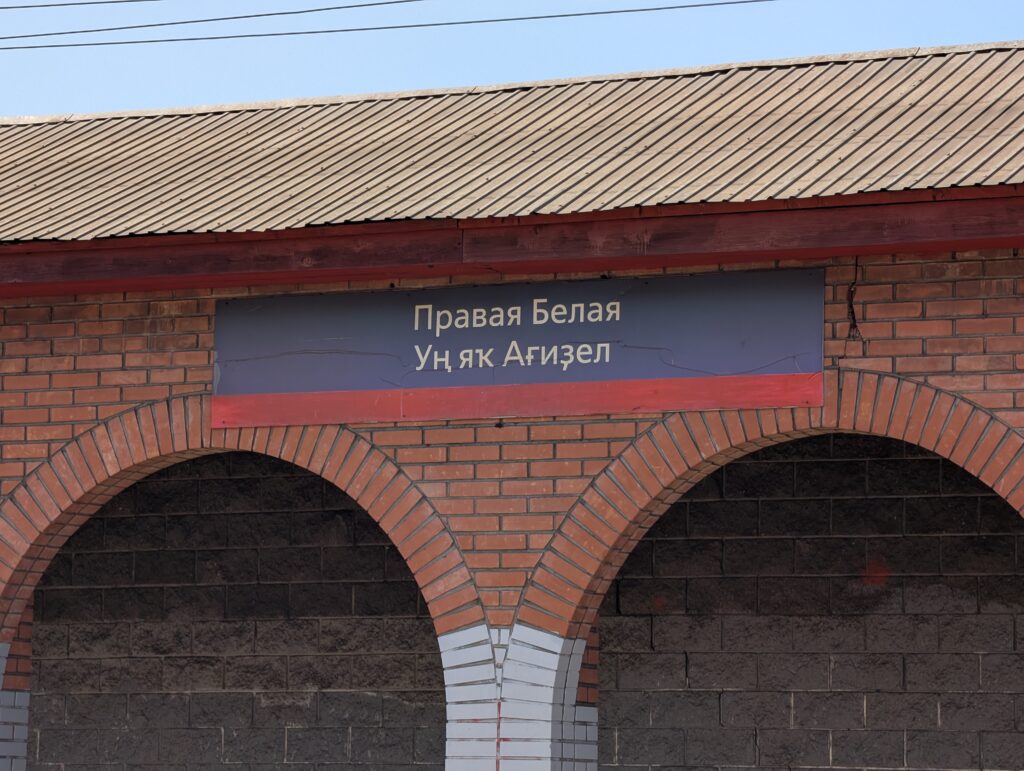

Вчерашняя разведка боем, проведённая мной собственноручно, доложила, что от Уфы до Абдулино ходит шестивагонный электропоезд, и если садиться на Правой Белой, то есть неплохой шанс урвать хорошее место в первом вагоне. Однако, памятуя о недавнем фиаско на участке от Агрыза до Набережных Челнов, принимаю решение не рисковать и ехать сначала в обратную сторону, то есть на уфимский вокзал. Везёт меня ЭД4М-0414, доставивший меня в прошлом году из Абдулино в Дёму.

Ждать больше часа, и на какой путь подадут нужную электричку, пока непонятно. Может, она уже здесь? Вон что-то стоит на первом пути, но быстро выясняется, что это на Шакшу — через час. На дальней платформе заканчивается посадка на трёхвагонный РА3, следующий экспрессом на Оренбург. Больше пока ничего не видно, но уже через несколько минут прибывает первый пассажирский поезд со стороны Челябинска.

Почти сразу за ним — второй, а потом и третий, и четвёртый… Все поезда дальнего следования почему-то стоят в Уфе не менее получаса, но зачем? Локомотивы здесь вроде бы не меняют, а для смены бригад нужно гораздо меньше времени. Мысленно рассуждая об этом, не забываю также следить за редкими электричками, проскакивающими по свободным путям через сплошной поток дальних поездов.

Вдруг из какого-то тупика медленно начинает вытягиваться четырёхвагонный состав, и я сразу спешу на платформу, даже не бросив последнего взгляда на табло отправлений. Разведка хотела меня перехитрить, но не тут-то было! Лишнее подтверждение негласному правилу: на дальние маршруты посадку осуществлять только с начальной станции, в противном случае поездка превращается в лотерею.

На улице жара, а кондиционеров в вагонах нет — вчера, кстати, поезд был более новый, и они там присутствовали. Однако дело уже близится к вечеру, и в процессе поездки будет постепенно становиться всё прохладнее. Кроме того, мне не составляет труда выбрать теневую сторону, хотя на некоторых участках солнце всё равно будет туда светить. А вот если бы я садился где-то дальше, такой возможности уже не имел бы.

Весь участок от Уфы до Самары мне уже знаком, так как я проезжал по нему целиком в прошлом году. Но поместить всё в один рассказ, естественно, не получится — многое тогда осталось за кадром, а какие-то вещи я и вовсе пропустил. Например, дом с пауком на участке Дёма-Чишмы рядом с платформой Спортивная я приметил совсем недавно — в день, когда пересекал татарско-башкирскую границу. Дом стоит со стороны путей нечётного направления, поэтому сейчас условия для съёмки наилучшие.

Гигантские элеваторы и зернохранилища попадаются регулярно на протяжении всей линии — самые крупные из них не помещаются в кадр целиком, даже если стоят на дальней стороне. Можно считать, что это тоже в своём роде достопримечательности, только не природного, а техногенного характера.

Природы, впрочем, тоже хватает — в основном до боли знакомая лесостепь, но постепенно клонящееся к закату солнце вносит свою изюминку в уже малость приевшиеся пейзажи. Форточки в вагоне не отодвигаются, а откидываются, поэтому снимать приходится через стекло, иначе телефон очень легко случайно выронить. В результате на кадрах из-за отражения вместе с большим солнцем возникает ещё и маленькое — будто мы не на Земле, а на какой-то далёкой планете, обращающейся вокруг двойной звезды.

Башкирия вскоре заканчивается, и эстафету принимает Оренбургская область. Часовой пояс пока всё тот же, +2 к Москве. Под самый конец вдобавок ко второму солнцу появляются два дополнительных, но теперь они все примерно совпадают друг с другом по размерам — жаль только, что видно их лишь на фото, а то можно было бы подумать, что в матрице произошёл очередной сбой. Ну или я просто подустал к концу поездки, длящейся уже четыре с половиной часа.

Но кто точно устал за день, так это абдулинские грачи, собирающиеся на ночлег огромными стаями на проводах контактной сети. Откуда здесь так много птиц? Город вроде небольшой… Вот это уже действительно выглядит как сбой в матрице — не исключаю, что где-то рядом может находиться портал в измерение бесконечных котят грачей.

А поезд мой дальше не идёт, и на ближайшее время никаких поездок пока не планируется — весь завтрашний день (10 июля) отведён на осмотр города и отдых. Ведь в прошлом году здесь была только шестиминутная пересадка — за такое время мало что увидишь. Пересадку, к слову, с тех пор убрали — теперь электричка на Уфу отправляется с утра, а без ночёвки можно проехать только до Самары и только по выходным. Ждать в Абдулино тогда пришлось бы более четырёх часов — вроде бы достаточно для прогулки, но я не хочу лишний раз суетиться.

Окраина Оренбуржья

Итак, для начала стоило бы выяснить — а есть ли тут вообще хоть что-нибудь, на что имеет смысл смотреть? Ну кроме разве что железнодорожного вокзала — они, конечно, встречаются повсеместно, но в Абдулино сохранилось историческое вокзальное здание 1895 года постройки, успевшее, однако, с тех пор претерпеть определённые изменения. Фасад в прошлом году был целиком окрашен в зелёно-белые цвета — очень хотелось бы надеяться, что в ходе косметического ремонта они не сменятся на красно-серые.

В Абдулино делают короткую остановку почти все проходящие здесь поезда дальнего следования. Часть из них идёт на юг, часть на Москву. Билеты обычно есть как минимум до той же Самары — садись и езжай. Но это слишком просто, когда есть альтернативные варианты. Не было бы их, тогда уже был бы совершенно иной разговор.

Несмотря на наличие забора на первой платформе, подниматься и спускаться по мосту на территорию станции можно (пока ещё) совершенно свободно, не проходя досмотр на вокзале. Выход через мост на левую сторону приводит к историческому артефакту — зданию с очень странной вывеской, гласящей, что здесь некогда был «магазин магазинов». Но на карте Яндекса есть пометка, что в этом же здании когда-то, видимо, ещё раньше, располагался «биоскоп Экспресс» — под этим термином в прошлом подразумевался кинопроектор.

Если пройти немного дальше от вокзала по улице Коммунистической, то путь пересечёт улица Казанцева, которую местные шутники зачем-то переименовали в Казайцева. Предполагается, что здесь должны водиться казайцы, но что-то не видать их нигде — наверное, прячутся от жары. С утра ещё прохладно, но днём на солнце, по ощущениям, не менее +35. Сидеть в гостинице — не вариант: вечером нужно будет не гулять, а собирать вещи.

Другая версия заключается в том, что все казайцы упрыгали в парк, воспользовавшись для этого навесным мостом через протекающую сквозь город речку Тирис. (К сожалению, мне не удалось найти информацию о том, куда здесь ставить ударение.) Мост покачивается, но на вид довольно прочный — не думаю, что в ближайшее время он может обвалиться. Недавно мост покрасили, частично задев при этом прилегающую к нему листву, что вряд ли пошло ей пользу.

В парке хорошо — много деревьев, много тени. Однако хороших фотографий из этого не выйдет, поэтому придётся идти дальше и подниматься на холм, выступающий в роли своеобразной смотровой площадки. Не сказал бы, что отсюда лучший вид на город, но я не вижу, где можно забраться ещё выше. Абдулино почти целиком состоит из частных домов — многоквартирных очень мало, и максимальное количество этажей в них — три. А самая большая постройка в городе — конечно же, элеватор.

Короткий участок улицы Коммунистической является пешеходным, что повергает меня в ещё большее удивление по сравнению с прошлогодней поездкой, когда я нашёл такую же улицу в Похвистнево, лежащем на той же самой железной дороге чуть ближе к Самаре. Дело в том, что Похвистнево — город сам по себе небольшой, а Абдулино ещё меньше, где-то в полтора-два раза. Обычно в таких мелких городках не особо заботятся о благоустройстве улиц в принципе, ну а сделать какую-то из них пешеходной — это вообще что-то из ряда вон выходящее.

Отмечу ещё, что помимо вокзала в городе сохранилось немало других старинных зданий, построенных в основном в начале XX века — почти все они сконцентрированы вокруг всё той же Коммунистической улицы, в том числе и её пешеходной части. Любителям дореволюционной архитектуры здесь точно понравится. Многие постройки напоминают о купеческом прошлом города.

Во дворах немногочисленных многоквартирных домов выращиваются подсолнухи, которым здесь самое место — в черте города наблюдается явный дефицит деревьев и, соответственно, избыток хорошо освещаемых открытых пространств. Правда, из-за сильной жары даже подсолнухам приходится прятаться под кустами. Но есть тут и дикие разновидности этого красивейшего растения, хорошо адаптировавшиеся к летнему зною — вот только растут они почему-то… на помойке.

Напоследок вот вам ещё один сюрприз: в Абдулино есть стрит-арт — пусть и в единственном экземпляре, зато на железнодорожную тему! Находится он тоже рядом с железной дорогой, но с противоположной стороны от Коммунистической улицы — чтобы увидеть композицию, достаточно просто перейти через рельсы по мосту, затем пройти чуть вперёд.

Железной дорогой начали, ей же и закончили — всё вернулось на круги своя. И на следующий день (11 июля) с утра я вновь выдвигаюсь на линию…

Навстречу Волге

С интервалом в полчаса в утреннее время от абдулинского вокзала в разные стороны расходятся электрички. Первая — на Уфу, и сегодня рейс выполняет шестивагонка ЭП2Д-0193. Выходит, она пришла сюда вчера вечером — лучше бы пришла позавчера, но вот не повезло. Всё-таки слишком мало ещё ЭП2Д в регионах — ими заменили в основном старые рижские электропоезда, а более новые демиховские ЭД4М вряд ли будут списывать в ближайшее время.

Помяни, как говорится, чёрта… вот как раз ЭД4М сообщением до Похвистнево подаётся на первый путь. Здесь уже ловить совсем нечего, так как в самарском депо Безымянка, обслуживающем этот участок, ещё меньше ЭП2Д, чем в Дёме. А те, что есть, вряд ли вообще выставляются на данный маршрут — слишком далеко от регионального центра.

Зато в вагонах нормальные форточки, так что можно вести фотосъёмку окружающей местности в том виде, как она есть, без дополнительного стекла посередине. Правда, возникает другая проблема — утром ещё прохладно, и народ обычно стремится все форточки позакрывать, потому что «дует». Приходится работать на опережение, а после того, как соседние места освобождаются — открывать всё заново.

Не всегда понятно, чем засеяно очередное поле — то ли подсолнухами, то ли кукурузой какой-то. Видно только, что цветков пока ещё нет — по крайней мере, массовое цветение не началось. Но бывают и приятные исключения, причём не на полях, а растущие прямо вдоль путей — как будто кто-то проезжал на поезде и раскидывал подсолнечные семечки из окна.

Все вокзале на этом участке одноэтажные, большинство — типовой конструкции. Из общего ряда несколько выбивается разве что Бугуруслан, хотя вокзальное здание могли бы сделать и помасштабнее, как в том же Абдулино — ведь народу тут живёт в разы больше. Подавляющее большинство пассажиров электропоезда едет именно до Бугуруслана. Дальше до Похвистнево вагоны идут почти пустыми, что неудивительно, так как железная дорога между двумя городами полностью дублируется автомобильной.

Последний промежуточный остановочный пункт носит очень подозрительное название — Волчьи Ямы. Лично я бы дважды подумал, прежде чем здесь выходить. Платформа находится уже в Самарской области, и местное время «откатывается» на час назад. Теперь разница с Москвой вместо двух часов составляет лишь один. День обещает быть длинным…

Похвистневский вокзал смотрится хоть немного поинтереснее, чем все предыдущие, за исключением абдулинского. С прошлого года мне известно, что здесь нет досмотра, но нет и камер хранения. На улице уже вполне ощутимая жара, и гулять по городу с вещами — не лучшая идея. До следующего поезда более двух часов — придётся ждать внутри, там хоть попрохладнее.

Но сначала решаю сходить на мост, пока солнце ещё не достигло зенита, а воздух не прогрелся до максимума. Электричка, прибывшая сюда из Самары утром, стоит далеко впереди слева — разглядеть трудно, но похоже на всё тот же ЭД4М, идентичный тому, на котором я приехал. Опять не повезло, но что поделать…

Вдоволь насидевшись в зале ожидания, через полтора часа снова выхожу на свежий воздух. Абдулинский состав теперь стоит за платформой, на станционном пути между двумя главными. Скорее всего, он отправится обратно в Оренбургскую область ближе к обеду — тем самым рейсом, которым я ехал год назад. Но до Уфы за один день таким способом больше не добраться…

К счастью, сегодня мне в другую сторону. Самарская электричка наконец выползает с задворок станции, и оказывается, что тут тоже четыре вагона! Я рассчитывал хотя бы на шесть — чувствую, ближе к концу народ ой как набьётся… Внутри уже самая настоящая баня: на солнце салон успел нагреться до совершенно неприличных температур, и даже открытие всех форточек мало помогает. Возможно, дело в том, что форточки тут плохие — откидывающиеся, и откидываются они не так далеко, как могли бы.

Лесостепь понемногу начинает сдавать позиции, уступая место более традиционным ландшафтам, но открытые пространства пока всё ещё преобладают — и, насколько я помню, вплоть до Самары данный тренд в целом сохранится.

Впервые за сотни километров пути я вижу обшитое сайдингом здание вокзала, да ещё и с такой необычной вывеской — Толкай. Уже хоть какое-то разнообразие, но с эстетической точки зрения всё очень сомнительно. В архитектурном плане эта постройка мало чем отличается от большинства других вокзалов на предыдущем отрезке маршрута.

В Новоотрадной сайдинга нет, но само здание по конструкции является примитивной «коробкой» — уже даже не знаю, что лучше. Здесь, как и на каждой более-менее крупной станции — аншлаг: все хотят попасть в областной центр. И снова подмечаю, что сегодня лишь пятница, а что будет в субботу? Без дополнительных вагонов — точно ничего хорошего.

Подсолнухи на клумбе — местная инновация в декоративном искусстве, практикуемая на станции Тургеневка. Где я только не встречал эти растения прежде: на полях, во дворах, вдоль рельсов — но только не на клумбах. Правда, мне кажется, что их там многовато: достаточно одного-двух, иначе им становится тесно.

Единственный действительно стоящий внимания вокзал остался, похоже, лишь в Кинеле. Но вот незадача — сижу я не с той стороны, а все места напротив уже заняли. Из моего окна видны только многочисленные пути сортировочной станции, работающей на три магистральных направления — Самару, Уфу и Оренбург. Кроме того, здесь начинается южный грузовой обход Самары, по характеристикам аналогичный уфимскому.

Появление за окном синего забора с белой полосой посередине, имеющей треугольные выступы, сигнализирует о скором прибытии на конечную станцию. В эпоху до ребрендинга РЖД данный паттерн был своеобразным «фирменным стилем» Куйбышевской железной дороги, а сейчас он уже мало где остался. В черте Самары дорога имеет три главных пути: по двум идут грузовые и пассажирские поезда дальнего следования, а третий используется для движения пригородных поездов в обе стороны.

Лишь в одной точке рельсы подходят к воде достаточно близко, чтобы можно было её увидеть — и нет, это не Волга, а одноимённая городу река Самара, на правом берегу которой он и стоит. Но не весь — есть районы и на той стороне, и продолжают строиться новые. Попасть на другой берег Самары можно как по железной дороге, так и по одному из четырёх автомобильных мостов. А вот через Волгу ни одного моста в черте города нет.

Ну вот и приехали. Каждый раз, когда я оказываюсь на самарском вокзале, город встречает меня сильной жарой. Не было её только в августе прошлым летом, но тогда я и в город не выходил, что лишь подтверждает сложившуюся закономерность. Ох, как хотелось бы сейчас искупаться! Но есть дела и поважнее.

Впрочем, всё это, как принято говорить — уже другая история. В логическом смысле моё путешествие подошло к концу, однако все события, которые произойдут до физического моего возвращения в Москву, тоже должны быть описаны — пусть и в краткой форме, но без этого повествование не будет выглядеть полностью завершённым. Так что на самом деле мы ещё не закончили.