Из всех четырёх направлений, по которым можно уехать из Пензы по железной дороге, самое проблемное — северное, поскольку ведёт в Мордовию — регион, известным своим упорным нежеланием финансировать пригородные перевозки на должном уровне. Из-за этого в течение почти десяти лет электрички через административную границу не ходили вовсе, и лишь в 2023 году дело наконец сдвинулось с мёртвой точки. Теперь пришло время и мне опробовать возрождённый маршрут.

Вторник, 23 сентября — но солнце светит так, будто на календаре середина июля. Днём обещают чуть ли не до плюс 30 градусов! Хорошо, что ехать я буду всего три часа, после чего останется ещё немало времени, чтобы насладиться по-настоящему летней погодой. Такой шанс упускать ни в коем случае нельзя — уже завтра ожидается резкое похолодание, а в последующие дни температура опустится ещё ниже, и придёт уже настоящая осень.

Линия, по которой я еду, соединяет Пензу с Рузаевкой — крупной узловой станцией на магистральном ходу Москва-Рязань-Самара, однако электропоезд следует ещё дальше, до Саранска — столицы Мордовии. До отмены и последующего восстановления межрегионального маршрута электрички ходили только до Рузаевки, что определённо не способствовало их популярности — ведь Саранск находится совсем рядом, и гораздо удобнее было ехать на автобусе, нежели с пересадкой.

Первые пятьдесят километров железная дорога идёт по равнине, но сразу после станции Лунино делает резкий поворот вбок и начинает подъём. Суммарный перепад высот на участке превышает сто метров — до Южного Урала этим местам, конечно, как до луны, но пару-тройку красивых видов за окном поймать всё-таки можно, если знать, в какую сторону смотреть. Я не знаю, поэтому постоянно метаюсь от одного окна к другому — к счастью, мне никто не мешает.

Почти вся линия однопутная, и движение здесь, по моим ощущениям, не очень интенсивное — навстречу проходит лишь пара грузовых и электричка из Саранска. Тарифных остановок на разъезде, где встречаются два электропоезда, нет ни у одного из них — как и на многих других мелких платформах. Условно этот маршрут можно считать экспрессным, хотя билеты продаются без указания мест и по обычным ценам.

В Рузаевке электричка стоит 12 минут в связи со сменой направления движения. Здесь останавливается много поездов дальнего следования, но почти все из них делают это в период между поздним вечером и ранним утром, и сейчас на платформе пустынно. Пока локомотивная бригада занята своим делом, успеваю немного размять ноги. Вокзал стоит между путями, и поместить его целиком в кадр сложно. Пешеходный мост, будучи крытым, не спасает — через поликарбонат снимать можно даже и не пытаться.

От Рузаевки до Саранска — ещё около получаса пути. Это часть исторической Московско-Казанской железной дороги, по которой осуществлялось сообщение между Москвой и столицей Татарстана до открытия более прямой линии, проходящей через города Муром и Арзамас, в начале XX века. Саранской ветке повезло гораздо меньше, чем магистральному участку от Москвы до Рузаевки, где днём и ночью курсируют как грузовые, так и пассажирские поезда, идущие до Самары и дальше на восток. Здесь же ежедневных поездов совсем мало: дневной и ночной до Москвы, плюс ещё двухэтажный Самара — Санкт-Петербург. Все остальные ходят либо через день, либо по дням недели.

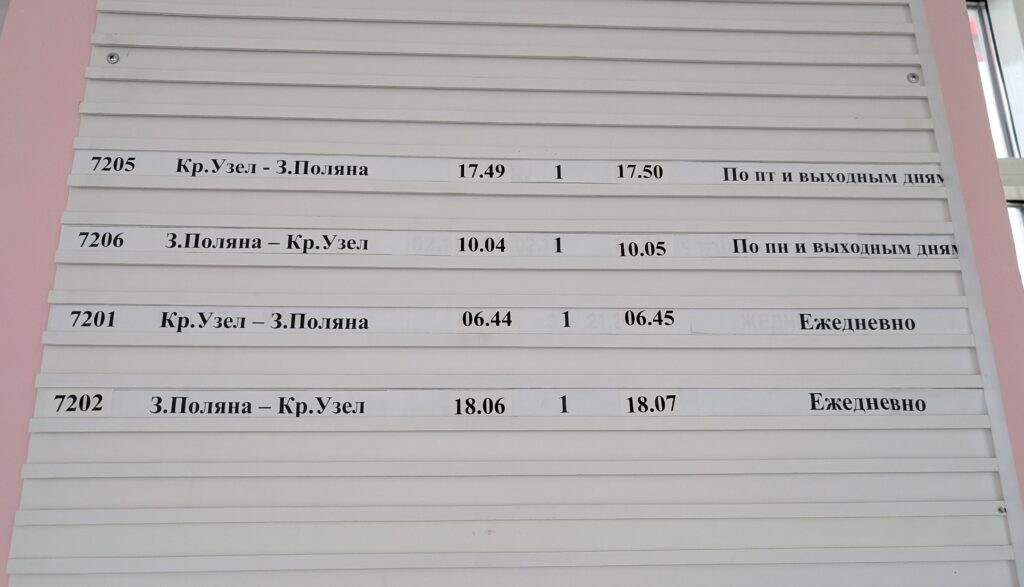

Пригородных электричек в столице Мордовии вообще смехотворно низкое количество — и смех тут скорее сквозь слёзы, ведь одна ежедневная пара плюс ещё одна три раза в неделю — совершенно недопустимое положение дел для административного центра. Немного скрашивают ситуацию те самые недавно запущенные полу-экспрессы до Пензы, но остановок между Саранском и Рузаевкой они не имеют, так что это уже скорее межрегиональное сообщение. А обычные электропоезда курсируют между Зубовой Поляной, расположенной на западе региона, и станцией Красный Узел в посёлке Ромоданово, где заканчивается электрифицированный участок.

Расписание висит в зале ожидания на платформе Посоп (вроде бы ударение на второй слог), внешний вид которой решительно не соответствует количеству останавливающихся на ней поездов. Да что там вид — удивляет даже само наличие зала ожидания, который, справедливости ради, работает всё же не круглосуточно. Возможно, всё дело в том, что остановочный пункт находится в шаговой доступности от стадиона «Мордовия Арена», где в 2018 году проходил один из этапов чемпионата мира по футболу, и платформу реконструировали, чтобы иностранные гости не задавали лишних вопросов.

На предыдущем фото стадион частично виден в правой части кадра, ну а на следующем его можно лицезреть во всём своём величии. Это не самая главная, но уж точно самая броская достопримечательность Саранска, не обратить на которую внимание просто невозможно. Интересно, что решение о строительстве стадиона было принято ещё до того, как стало известно о проведении ЧМ именно в России, из-за чего в дальнейшем в связи с требованиями FIFA проект пришлось существенно доработать.

Платформа и стадион разделены рекой Инсар, протекающей, как и Сура в Пензе, по направлению примерно с юга на север и делящей город напополам. Инсар — самая крупная река в Саранске, но Суре она не конкурент, да и не может им быть по определению, являясь её непрямым притоком. Набережная Инсара короткая и расположена аккурат напротив стадиона — не удивлюсь, если её тоже сделали специально к чемпионату. Зато вот мост, ведущий к стадиону, был построен аж в 1912 году — это единственный сохранившийся дореволюционный мост в городе.

Гораздо менее известен другой объект, стоящий ниже по течению Инсара, неподалёку от железнодорожного моста — дамба, точное назначение которой выяснить мне не удалось. Из центра города сюда можно добраться по тропинкам из завокзальной промзоны; с другого берега также есть подходы со стороны частного сектора. Проход пешеходов по дамбе не запрещён, но место по своей природе крайне сомнительное, так что от греха подальше лучше здесь не задерживаться.

В качестве альтернативы для пересечения реки можно воспользоваться подвесным мостом, рядом с которым намного более людно: практически вплотную с одной стороны к берегу примыкают гаражи, а с другой — частные дома. Да и расположен этот мост на порядок ближе к центру, чем дамба, поэтому попасть на него гораздо легче. Тем не менее, туристы сюда тоже вряд ли часто заглядывают.

У Инсара в пределах городской черты есть два небольших притока. Первый — Саранка, давшая городу название: именно на её берегах в XVII веке была основана Саранская крепость, но, как и пензенская, до наших дней она не дошла — не сохранились даже земляные валы. Речка служит условной южной границей центрального района Саранска, стоящего на некотором возвышении относительно её русла — да, рельеф здесь тоже не совсем пологий, хотя с Пензой ни в какое сравнение не идёт.

Занимательно, что набережная Саранки почти вдвое длиннее набережной Инсара, что как бы намекает на то, какая река здесь на самом деле главная — конечно же, та, в честь которой назван город! Правда, в черте Саранска она мало похожа на собственно реку, напоминая скорее каскад прудов, а место её впадения в Инсар вообще никак не выделяется на местности из-за того, что самый последний участок проходит в подземном коллекторе.

Саранка также является местом локальной концентрации птиц, из которых абсолютное большинство составляют утки — их даже можно правильно покормить, воспользовавшись установленными для этого автоматами. Хотите сделать доброе дело — кормите уток специально предназначенным для них кормом или же не кормите вовсе. Хлеб уткам вреден! Как, впрочем, и всем остальным птицам.

С восточной стороны в Инсар впадает ещё одна речка — Тавла, отделяющая большой спальный район Химмаш от стадиона с прилегающим к нему микрорайоном Юбилейный, строившимся примерно в тот же период, что и сам стадион. У Тавлы есть своя набережная, и здесь тоже живёт много уток, но корм для них нужно приносить с собой — приобрести его на месте не получится.

В 80-х годах прошлого века существовали планы по созданию на Тавле водохранилища, но качество воды в реке оказалось неприемлемо низким, в результате чего проект был свёрнут, а площади, которые должен был занять искусственный водоём, в итоге отдали под застройку жилыми домами — так и появился микрорайон Юбилейный. Вообще, как мне кажется, по одному только виду русла сразу становится понятно, что никакого водохранилища тут не получилось бы — и зачем было городить весь этот огород?…

Вот и выходит, что более-менее крупных водоёмов в Саранске нет. Но если хорошенько поискать по окраинам, то кое-что всё-таки найдётся. В частности, с этой точки зрения определённый интерес представляют лесные массивы, лежащие к западу от центра — они вдоль и поперёк испещрены тропинками, открывающими широкие возможности для составления прогулочных маршрутов.

Есть здесь и кормушки для птиц, которые регулярно пополняются местными жителями. Помимо синиц и прочих поползней на огонёк иногда заглядывают и более редкие лесные обитатели — такие как, например, дятлы. На фотографии ниже запечатлён средний пёстрый дятел (Dendrocoptes medius), решивший поживиться свеженасыпанными семечками. Чтобы их расклевать, он сначала засовывает их в щели на стволе дерева и затем долбит.

А вот и те самые пруды, спрятанные в лесу. Впрочем, первый из них не такой уж и секретный — главным ориентиром служит местная телебашня, а с доступностью проблем вообще нет, так как прямо вдоль берега проходит асфальтированная дорога — садись в машину и езжай. Несмотря на всё это, вокруг ни души — утро, будний день…

Компанию мне могут составить лишь утки, но, к сожалению, мне нечего им предложить. Кстати, сразу заметно, что вода в пруду далеко не самая чистая, очень много водорослей — но птицы, похоже, чувствуют себя здесь вполне комфортно. Видимо, отдыхают от городской суеты. Я вот тоже решил этим заняться…

Чтобы найти второй пруд, потребуется пройти насквозь почти через весь лес. Как и Ласточкино озеро в Пензе, своим существованием этот водоём обязан земляной плотине, перекрывающей ток одного из местных ручьёв. По площади пруд несколько больше предыдущего, но ни одной утки на нём найдено не было, что выглядит немного странным. Есть пляж, но отсутствие желающих искупаться вполне понятно — лето только что прошло…

Сосны в саранских лесах — весьма редкий вид деревьев, хотя и нельзя сказать, что исчезающий. Причины этого не совсем ясны — может быть, почвы в окрестностях города не совсем подходящие для них? Кроме этого, никаких отличий вроде и нет — климат такой же, как и в Пензе.

В более-менее существенных количествах сосны обнаружились в другом лесопарке, который относится к близлежащему району Светотехстрой. В данном парке также водятся белки, причём людей они практически не боятся и никаких странных звуков, в отличие от белок пензенских, не издают. Почти уверен, что если бы у меня был с собой подходящий корм, то я смог бы приманить зверька ещё ближе. Но это лишь в теории — на практике я всё равно предпочитаю соблюдать некоторую дистанцию =)

Синиц тоже много, причём большинство из них почему-то прыгает по земле — такую картину мне доводилось наблюдать очень редко, ведь обычно они сидят на деревьях. Но раз прыгают, значит, что-то там находят, иначе не было бы смысла этим заниматься. Я часто наблюдал, как синицы выкидывают семечки из моей собственной кормушки, а здесь их полно — наверное, они точно так же всё повыкидывали, а теперь, когда кормушки опустели, пытаются снова найти выброшенное.

Но раз уж опять зашла речь о птицах, то никак нельзя не упомянуть о популяции врановых, обитающей в городе. Безусловно, самым распространённым видом этого семейства в Саранске является грач — по крайней мере, на данный момент, так как, вообще говоря, они перелётные. Хотя есть вероятность, что городские грачи на зиму никуда не улетают — еды в городе всегда полно в любое время года.

Несмотря на постоянное соседство грачей с людьми, эти птицы ведут себя крайне осторожно, почти мгновенно реагируя на малейшие попытки обратить на них хоть какое-то внимание путём передислокации на более выгодные позиции. Несколько проще в этом плане фотографировать галок, численность которых, по моим эмпирическим оценкам, находится на втором месте после грачей.

Ну а вороны на третьем месте — наверное, потому, что занимаются какой-то фигнёй, подбирая старые игрушки на детских площадках вместо того, чтобы искать себе пропитание. А ещё говорят, что они умные… Тусуются вороны либо по отдельности, либо вместе с грачами, которые вроде как не против такого соседства, но интереса к несъедобным вещам не разделяют.

Итак, с птицами вроде бы разобрались. А что по подсолнухам? До последнего я был уверен, что в Саранске их нет, однако в итоге моё предположение оказалось неверным. Кто ищет — тот всегда найдёт! Нашлись эти растения в районе Химмаш, который я посетил в последний день перед отъездом из города. Правда, самые крупные цветки уже отцвели — в них даже ещё остались семечки, каким-то удивительным образом до сих пор не склёванные местными синицами.

Зато цветки поменьше всё ещё продолжают радовать глаз, но продлится эта радость недолго — температура воздуха стремительно и неумолимо падает с каждым днём… Семечек тут уже вряд ли дождёшься, но и не так уж они важны — это, скорее, приятный бонус, а не что-то абсолютно необходимое для комфортной жизни.

А на другой стороне дороги за всей этой картиной бесстрастно наблюдает с постамента Емельян Пугачёв с пистолетом на поясе. Интересный факт: это единственный памятник Пугачёву в России, причём сам Пугачёв действительно успел здесь побывать. Однако всю релевантную информацию на данную тему нужно искать в сторонних источниках, потому что табличка под памятником сильно выцвела и разобрать на ней что-либо не представляется возможным.

Напоследок предлагаю немного посмотреть на Саранск с высоты. Колесо обозрения в городе есть, но стоит в низине, поэтому с него мало что видно. Но не беда — в самом центре есть смотровая площадка, и находится она на последнем этаже главного корпуса МГУ — в контексте Саранска расшифровывается эта аббревиатура как Мордовский государственный университет, а никак не то, что вы могли подумать. (ишь чего захотели!)

В рабочие дни подъём осуществляется всего два раза в сутки: в 12:00 и 15:00. Предварительная запись не нужна, но необходимо заранее позвонить по специальному номеру — насколько я понял, это нужно, чтобы оповестить о наличии желающих, и тогда в соответствующее время к проходной подойдёт экскурсовод, который и поведёт гостей наверх. Единственный минус — снимать придётся через стекло, зато ветер не сдувает.

Стадион отсюда тоже неплохо просматривается — можно даже сказать, что бросается в глаза. (Недаром же я заявлял, что это самая броская достопримечательность города!) На заднем плане виден микрорайон Юбилейный, а ещё дальше — частный сектор. А вот ни одной реки, к сожалению, увидеть сверху не получится — из-за их малой ширины обзор легко перегораживается даже самыми низкими постройками.

Чуть левее от стадиона расположен район Химмаш — тот самый, что с подсолнухами и Пугачёвым. А вот Светотехстрой на противоположной стороне не виден совсем из-за лесного массива на переднем плане. Да-да, того самого, что с прудами, птицами и белками. Необычное, я вам скажу, это ощущение — рассматривать издалека места, по которым совсем недавно ходил пешком.

С небес, то есть со смотровой площадки, на землю ведёт узкая лестница, проходящая частично по крыше основной части здания, откуда хорошо видна юго-западная часть города — единственная, которую есть шанс сфотографировать, не находясь при этом за стеклом. Это один из немногих районов, где я не успел побывать, и сделать этого уже не получится до того момента, когда я вновь окажусь в Саранске. Но пока что достоверно неизвестно, когда именно это произойдёт.

А вот что я знаю наверняка — так это то, что в ближайшие дни предстоит немало поездить, да и походить тоже придётся. И нет, заниматься ни тем, ни другим мне пока что не надоело, вопреки явному ухудшению погодных условий. Ведь движение — это жизнь. Не стойте на месте! Вперёд и только вперёд — вот моё кредо.