Два дня — вот сколько времени потребуется, чтобы завершить путешествие по отрезку исторической Московско-Казанской железной дороги от Саранска до города Канаш в Чувашии, где начинается уже современный магистральный ход на Казань. И провернуть такой «финт ушами» получится далеко не каждый день, а только лишь в выходные. Как всегда, всё дело в очень скудном и крайне неудобном расписании пригородных поездов, курсирующих по территории Мордовии. Не каждый отважится на такое приключение.

Суббота, 27 сентября. Всего лишь в начале недели казалось, будто лето ещё долго не собирается никуда уходить, но затем наступили холода, и вот уже несколько дней температура не поднимается выше 10-12 градусов. Однако до сих пор погода была преимущественно сухой, и хочется надеяться, что как минимум до конца выходных такой и останется — ведь в дороге я проведу далеко не всё свободное время.

Но сегодня всё же придётся в основном сидеть, а не ходить. Поездка до станции Красный Узел занимает всего сорок минут, а дальше можно уехать только через пять с лишним часов. Камер хранения здесь нет, а гулять с тяжёлыми вещами — не лучшая идея, поэтому всё, что я могу делать — ждать на вокзале следующего поезда.

Рядом с вокзалом — только частная застройка и несколько магазинов. На общем фоне здесь выделяется разве что кирпично-деревянная водонапорная башня, в которой раньше был ещё один магазин — сейчас он не работает, но строение явно используется и поддерживается в хорошем состоянии. Сам посёлок называется Ромоданово — именно в честь него получил своё имя Ромодановский вокзал в Нижнем Новгороде, в настоящее время не действующий.

Электропоезд дальше не идёт, потому что в Красном Узле заканчивается контактная сеть — двухпутная электрифицированная линия, подходящая со стороны Саранска, «распадается» на две однопутных. Одна из них идёт в Нижегородскую область, в сторону Арзамаса — по ней пригородного движения нет. Ну а вторая ветка — продолжение исторической Московско-Казанской дороги, и уходит она в Чувашию, куда я и держу свой дальнейший путь.

А вот и мой транспорт — автомотриса РА1, прибывающая из Алатыря. Но обратно она отправится ещё очень не скоро, так что спешить пока что некуда. Замечаю, что электричка, на которой я сюда приехал, куда-то подевалась, пока я бродил вдоль станции — не видно её и в тупиках, так что есть вероятность, что она укатила «резервом» обратно на Саранск, хотя могла бы при этом взять пассажиров.

Поездов дальнего следования через Красный Узел проходит чуть больше, чем пригородных, но почти все они курсируют либо только по чётным, либо по нечётным числам, что может создавать определённые неудобства при планировании поездок. Исключение составляет лишь ежедневный двухэтажный состав Санкт-Петербург — Самара, и он же — единственный, останавливающийся здесь всего на минуту, тогда как все остальные поезда стоят примерно по полчаса в связи с необходимостью смены локомотива. (Самарскому поезду локомотив меняют почему-то в Саранске.)

Время, проведённое на вокзале, не было потрачено впустую — как минимум я наконец-то дочитал книгу, за которую взялся ещё в самом начале поездки: мелочь, а приятно. Выхожу на платформу примерно за полчаса до отправления. На улице стало ещё холоднее, а солнце опустилось ещё ниже. К сожалению, полностью за горизонтом оно исчезнет раньше, чем я успею добраться до конечного пункта сегодняшнего маршрута…

Налево уходит линия на Арзамас, на которой отсутствует пригородное сообщение. Ещё несколько лет назад оно было: ходил поезд от Рузаевки до Ужовки — первой станции в соседней Нижегородской области, причём в качестве подвижного состава обычно использовалась электричка, которую тащили тепловозом от самой Рузаевки. Однако в то время от Ужовки дальше в сторону Арзамаса уехать было нельзя, а сейчас можно — в 2024 году запустили рейс из Нижнего Новгорода, хотя билеты на него продаются с указанием мест, и вообще он предназначен для туристов, так как согласован с автобусом до села Большое Болдино, где находится музей-заповедник А.С. Пушкина. В общем, в одном месте убыло, в другом прибыло, но связности от этого больше не стало…

Местность за окном всё ещё холмистая, с преобладанием открытых пространств. Снимаю, пока есть такая возможность — ещё где-то около часа, и больше её не будет… Но по-другому никак — поезд только один, выбирать не из чего. Конечно, лучше всего было бы приезжать сюда летом, но тогда у меня был совсем другой маршрут, и включить в него эту линию не получалось никоим образом — она проходит слишком далеко от мест, которые планировались мной к посещению в то время.

На участке между Красным Узлом и Алатырем отсутствуют крупные населённые пункты, но есть несколько мелких посёлков, обеспечивающих минимальный пассажиропоток. Один из них — Чамзинка, где даже останавливаются некоторые поезда дальнего следования. Станция отличается нетиповым вокзальным зданием, в то же время не являющимся историческим — строить его начали в середине 1990-х годов.

На окраине соседнего с Чамзинкой посёлка Комсомольский действует цементный завод, у которого даже есть собственный карьер по добыче сырья. Завод хорошо виден из окна вагона, а карьер — не очень, но тоже немного виден. Если верить карте, то там ещё должны быть железнодорожные пути, охватывающие территорию обоих предприятий. Жаль, что сейчас я здесь только проездом, и никак нельзя подобраться поближе, ведь большие карьеры — это очень зрелищно.

Последнее на сегодня зрелище, которое я успеваю запечатлеть на камеру — храм в посёлке Атяшево, открытый в 2015 году. Внешний вид монументального сооружения резко контрастирует с окружающей обстановкой, и совершенно непонятно, по каким причинам его решили построить именно здесь, в такой малонаселённой местности, а не где-нибудь в Саранске или хотя бы в том же Алатыре. Впрочем, в последнем и своих храмов хватает — до этого я очень скоро доберусь.

Оставшийся час пути за окном меня сопровождает полная темнота, вглядываться в которую я даже и не пытаюсь — ведь увидеть там что-либо, кроме моего собственного отражения, не представляется возможным: в салоне уже включили освещение. Очевидно, что прогуливаться по Алатырю придётся уже завтра (28 сентября), а пока что мне прямая дорога в заранее вызванное такси, которое уже ожидает меня у здания вокзала. Меньше всего мне хочется идти пешком до гостиницы — полтора километра, да ещё и с багажом.

Чтобы успеть обойти город целиком и потом ещё немного отдохнуть перед выездом, вставать приходится довольно рано, и проблема тут даже не в том, чтобы выспаться — с этим как раз всё в порядке, поскольку приехал я не глубокой ночью, а всего-то около семи вечера — а в жутком утреннем холоде, противопоставить которому мне практически нечего, кроме лишь одного: не останавливаться ни на минуту. А остановиться, как назло, так и тянет — конечно, не просто так, а чтобы полюбоваться подсолнухами, которые в Алатыре, оказывается, очень любят.

Растут они прямо в центре города, на перекрёстке неподалёку от жилого многоквартирного дома. Это далеко не единственное место их обитания, хотя в иных локациях почти все подсолнухи уже давно отцвели. Но всё равно продолжают при этом приносить кому-то пользу — в данном случае речь идёт о птицах, которым они служат в качестве импровизированных кормушек.

Местная водная система представлена одноимённой городу рекой Алатырь, впадающей в уже знакомую мне по Пензе Суру, продолжающую свой неспешный путь на север, в сторону Волги. Левый берег Суры, на котором стоит город, весьма крутой, что является исключением из общего правила для северного полушария. Так и напрашивается здесь какая-нибудь многоярусная набережная, желательно ещё и увенчанная на конце уменьшенной копией нижегородской Стрелки, но… ничего этого нет! Более того, даже выйти к Суре, чтобы хотя бы посмотреть на неё — не совсем тривиальная задача в контексте Алатыря, ведь почти весь берег занят частным сектором.

С рекой Алатырь тоже беда: расстояние от центра города до ближайшего моста через неё — без малого четыре километра! Но оно того стоит, ведь рядом с автомобильным мостом есть другой мост — подвесной, предназначенный чисто для пешеходов, и подвешен он так высоко, что ходить по нему несколько страшновато. Оптимальной стратегией будет сначала аккуратненько пройти по этому мосту в одну сторону, а при движении в обратном направлении воспользоваться уже мостом автомобильным, и заодно сфотографировать с него подвесной мост.

Кстати, на противоположном берегу находятся врата рая, но вот с этим я точно никуда спешить не рекомендую. Вообще говоря, моей целью являлся выход к воде в точке слияния двух рек, но данная миссия завершилась полным и безоговорочным провалом — выяснилось, что берег полностью зарос деревьями, а также частично заболочен, поэтому во избежание преждевременного попадания в лучшее место операцию пришлось прервать.

Помимо водных ресурсов, Алатырь также богат ресурсами… кошачьими. Концентрация кошек на квадратный километр в городе явно превышает таковую в Пензе или Саранске, что вызывает смешанные чувства: с одной стороны, бездомные кошки — не есть хорошо, с другой — многие из них охотно идут на контакт, принося таким образом скорее положительные эмоции, которых мне часто не хватает.

В районе, где я живу, найти дружелюбную кошку — великая редкость, а здесь они иногда даже прибегают сами — ну как тут не погладить? Было бы ещё чем покормить, но магазина рядом нет, а пока будешь искать, кошка наверняка уже уйдёт куда-то по своим делам — они ведь, как известно, гуляют сами по себе…

Немало в Алатыре ещё разнообразных храмов и церквей, в которых я заинтересован далеко не так сильно, как в кошках, но избежать их не удастся в любом случае — почти все религиозные сооружения сконцентрированы в центральной части города, и во время прогулки по ней обязательно попадутся на глаза. Возможно, это и к лучшему — ведь отдельные экземпляры, как, например, колокольня на нижеследующем фото, определённо заслуживают внимания. А что же в данной колокольне такого примечательного?

Дело в том, что на верхнем её этаже находится, вероятно, единственная в городе смотровая площадка — и, надо сказать, площадка далеко не самая худшая из всех теоретически возможных. Но есть нюанс — а куда же без него! — подъём осуществляется только в рамках экскурсии. Попасть на неё можно бесплатно, в том числе и присоединившись по ходу, но понять, в какое время их проводят, мне не удалось — расписание нигде не вывешено, а привратник монастыря, на территории которого стоит колокольня, не смог предоставить никакой информации. Тем не менее, экскурсию я всё же застал, и наверх поднялся.

Самый главный прикол заключается в том, что ни одной реки отсюда всё равно не видно. Но парочка водоёмов вдалеке просматривается — онлайн-карты подсказывают, что они относятся к городским очистным сооружениям, в связи с чем возникают сомнения относительно наличия к ним свободного доступа. Даже если он есть, купаться и ловить рыбу там вряд ли разрешено. Остаётся только рассматривать пруды сверху…

Если развернуться влево примерно на 90 градусов, откроется вид на центральную часть города. Здесь тоже присутствует небольшой пруд, но он настолько мал, что никакой функции, кроме чисто декоративной, не выполняет. Заметно, что город застроен несколько хаотично: частные дома идут вперемешку с многоквартирными. Из последних преобладают пятиэтажки, но есть и отдельные девятиэтажные дома.

Ну а где-то у меня за спиной проходит железнодорожный путь, по которому мне уже совсем скоро предстоит ехать дальше… Рельсы пересекают Суру по охраняемому мосту, но сама река, к сожалению, скрыта за деревьями. На переднем плане красуется Знаменская церковь — памятник архитектуры XVIII века (построена в 1770 году).

Церковь стоит очень близко к железной дороге, благодаря чему можно делать эффектные кадры подвижного состава на её фоне — если, конечно, знать время его проследования через соответствующую точку. Движение здесь редкое, и стабильнее всего ходит, как ни странно, пригород — три пары рейсов в сутки на участке Алатырь-Канаш ежедневно. Чувашия — хоть и не самый богатый регион, но всё же старается поддерживать объём пригородного сообщения на относительно приемлемом уровне.

И вот таким образом я опять потихоньку подобрался к рельсовому транспорту… Что же, пора снова на вокзал — заодно и посмотрю, как он выглядит при свете дня. Со стороны города здание уже смотрится очень и очень прилично. Досмотра нет — как и в Красном Узле, проход на платформы свободный, на самом вокзале рамки тоже отсутствуют. Фантастика какая-то…

Со стороны путей оказывается, что вокзал на самом деле двухэтажный, причём выход на платформы осуществляется с первого этажа, а вход с улицы — на второй. Где ещё я раньше видел подобную конфигурацию? Ну, например, в Верхнем Уфалее и в Ульяновске, хотя сами вокзалы я там не посещал. Железная дорога, проходящая в низине относительно окружающей её местности — достаточно часто встречающееся явление, но перепад высот далеко не всегда принимается в расчёт при проектировании вокзального комплекса: например, в Узловой (Тульская область) это обычное одноэтажное здание, стоящее на возвышении.

У платформы стоит… нет, не РА1-0011, который я запечатлел утром — он уже успел укатить обратно в Канаш ближе к обеду. Нет, это уже знакомый мне по вчерашнему дню РА1-0006, доставивший меня сюда из Красного Узла — и ему же суждено стать последним звеном в цепочке, тянущейся от самой Пензы, со времён той прекрасной летней погоды, которая теперь уже нескоро вернётся в наши края…

До захода солнца остаётся меньше часа, однако этого вполне хватит, чтобы успеть полюбоваться Сурой с железнодорожного моста, пускай и недолго. Кстати, где-то выше по течению есть ещё и автомобильный мост, но до него я сегодня так и не добрался — всё-таки не такой уж и маленький этот город, чтобы успеть везде побывать за полдня. Нужно будет как-нибудь обязательно вернуться сюда, чтобы проехать по всей линии в светлое время суток.

Пригородное сообщение на участке между Алатырем и Канашем востребовано — сказывается частота и регулярность курсирования. Вчера пассажиров было очень мало — наверное, человек десять на весь вагон. Здесь же их садится больше ещё в самом начале, и с каждой очередной остановкой в вагоне становится всё оживлённее — почти все едут до конечной станции. Хотя по виду и не скажешь, что местность тут плотно населённая — за окном в основном виден только лес.

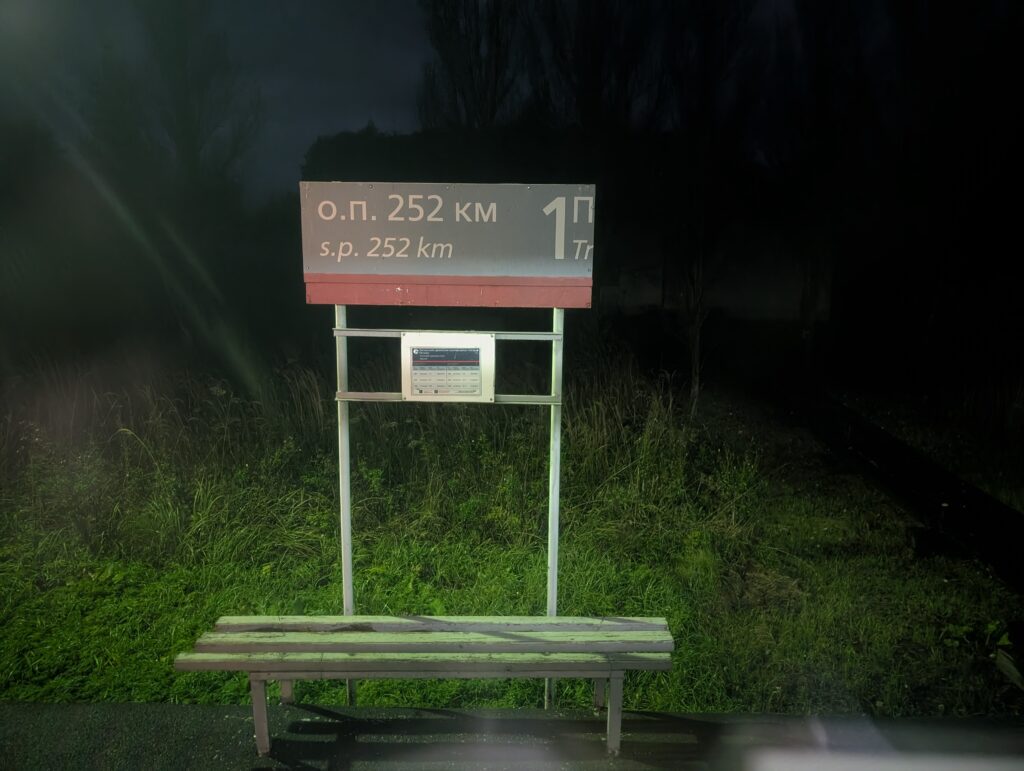

Отсчёт километража на всей линии ведётся от Рузаевки, а не от Москвы, хотя последнее было бы несколько логичнее — тогда вместо 252-го километра здесь был бы 897-й. Спрямление казанского хода в результате постройки прямой линии Москва-Канаш позволило сократить путь до столицы Татарстана почти на три сотни километров.

Канаш — крупный железнодорожный узел, где историческое Казанское направление сходится с современным, но есть тут и ещё одна ветка, тупиковая — на Чебоксары, столицу Чувашской республики. Как я и предполагал, наш РА1 приняли к самой дальней от вокзала платформе. Поднимаюсь на пешеходный мост. У перрона уже стоит пассажирский поезд, но мне с ним не по пути…

До нужного поезда ещё почти три часа — это время надо постараться использовать продуктивно. Например, неплохо было бы поужинать, но, как назло, кафе, в которое я ходил три года назад, когда уже останавливался в Канаше, оказывается закрыто — приходится искать другое, ближе к центру города. За полчаса до отправления возвращаюсь к станции. На скамейке у автобусной остановки компанию мне внезапно решает составить кошка — прости, но тебя в поезд я взять не смогу…

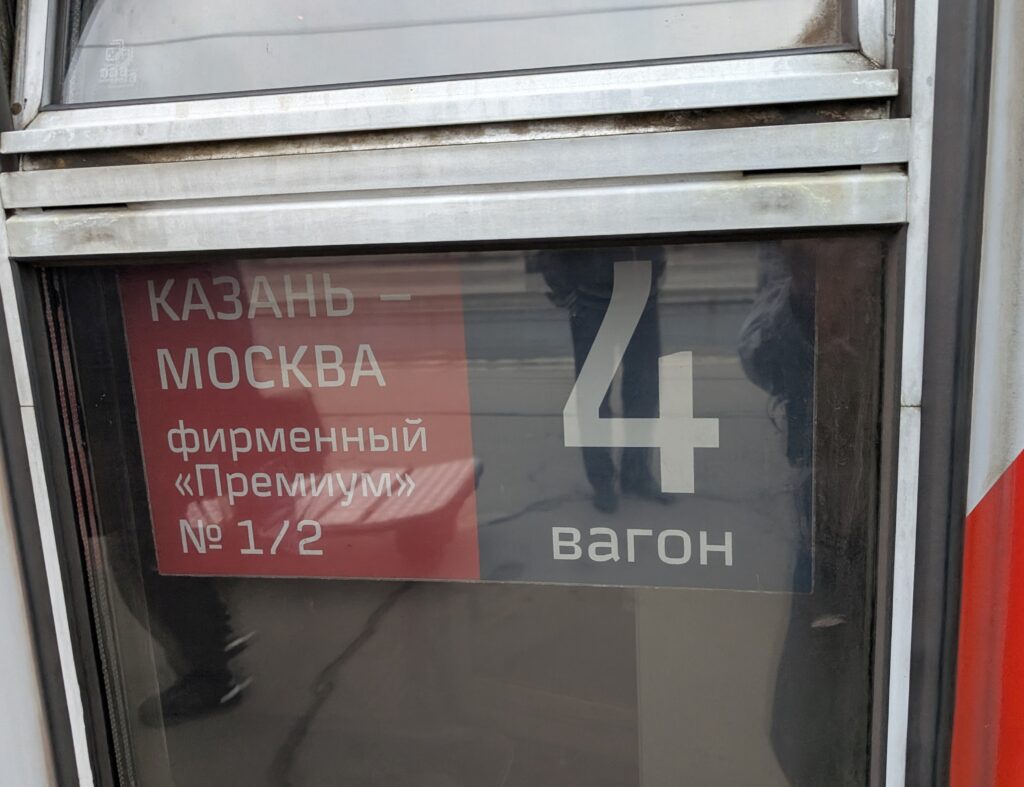

Холод становится невыносимым — сидеть уже невозможно даже с дополнительным источником тепла на коленях. Снова пешеходный мост, знакомый вокзал… Остались буквально считанные минуты… Едет! Так сильно прибывающему поезду за всю неделю я ещё не радовался: сейчас снова будет тепло, и, быть может, удастся даже немного поспать — а то ведь завтра уже на работу.

Вот и поездке конец, а кто дочитал до конца — молодец. Куда теперь, когда? И главное — с кем? За прошедшую неделю многое поменялось, и вопросов опять полно, а ответов на них пока что нет и не предвидится… Лишь одно мне известно наверняка: какие бы препятствия ни возникли на моём пути, я буду продолжать двигаться по нему вперёд — и никто и ничто не заставит меня остановиться.

Добро пожаловать в Москву!