Можно подумать, будто бы в последнее время мне сильно везёт на хорошую погоду в поездках, однако удача здесь по большей части ни при чём — при планировании я стараюсь ориентироваться в том числе и на прогноз, хотя и не так сильно ему доверяю. Но к путешествию, план которого был подготовлен за пару месяцев до его начала, это не относится — какие бы капризы ни выкинула погода, не отменять же выезд из-за неё! А погода оказалась самая что ни на есть превосходная.

Вечер пятницы, 19 сентября. Рабочий день окончен, впереди выходные и неделя отпуска. На улице прохладно, облачно, моросит мелкий дождь — но это здесь, в Москве. На Комсомольской площади, как всегда, оживлённо — все куда-то спешат, наверное, тоже после работы. Однако мне суетиться не с руки — ведь я точно знаю, что не опоздаю, и моё место в вагоне, обозначенное в билете, никто не займёт.

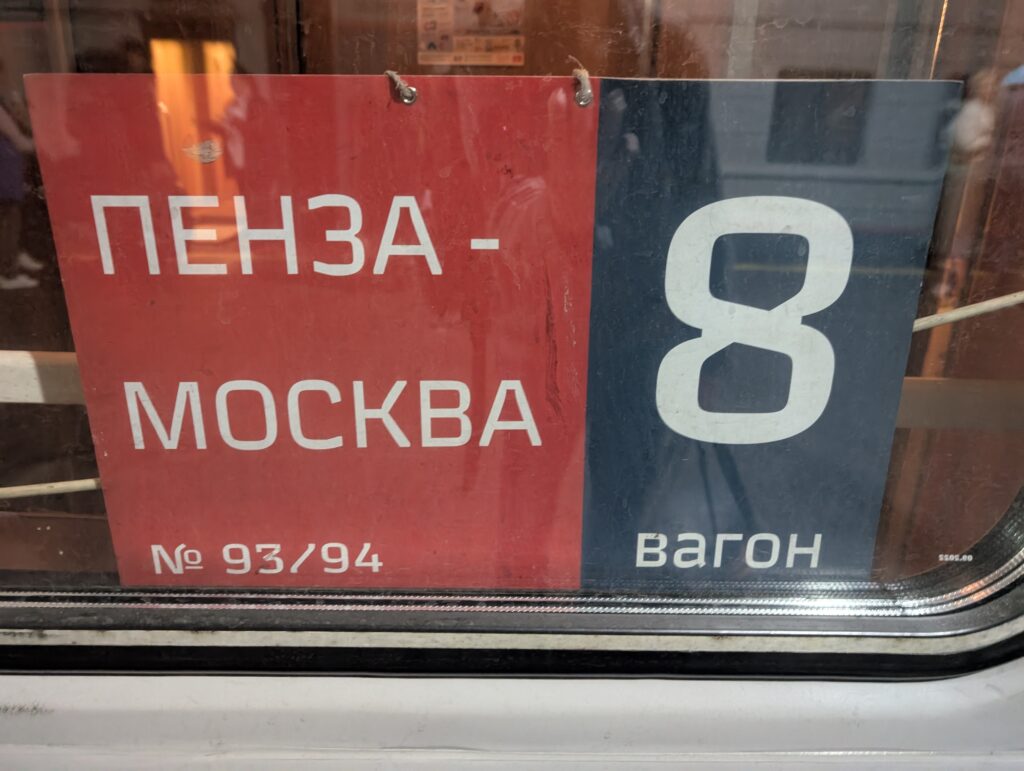

Свой путь я держу на Павелецкий вокзал, где к платформам дальнего следования уже подан под посадку поезд №93 сообщением Москва — Пенза. Последний раз я посещал этот город прошлым летом, но не успел там почти ничего увидеть из-за нехватки свободных дней в графике. Теперь настало время исправить ошибку и наверстать упущенное.

Маршрут движения целиком и полностью совпадает с таковым у поезда №131 Москва — Орск, на котором я ехал год назад в Самару, если, конечно, рассматривать лишь участок до Пензы. Отличается только набор остановок, а всё остальное совпадает — даже купе выглядит почти так же.

Поскольку за окном уже темно, смысла смотреть в него нет. Пытаюсь погрузиться в сон, что удаётся мне с переменным успехом — не в последнюю очередь из-за дребезжащих звуков в вагоне, исходящих откуда-то со стороны пола. Окончательно признаю отсутствие дальнейших перспектив в этом деле всего за час до прибытия. Почти все облака за ночь куда-то подевались, светит яркое солнце.

Погода — далеко не единственный, но всё же очень важный фактор, определяющий, в каком ключе пройдёт та или иная поездка. Она задаёт общую атмосферу путешествия, влияет на настроение. И сейчас она подходит под него как нельзя лучше — ведь основной смысл данного заезда состоит в том, чтобы вырваться на какое-то время из бесконечного цикла повседневных задач, отвлечься от привычного и окунуться во что-то совершенно иное.

И в том числе поэтому никаких чётких планов на каждый день у меня нет. Достаточно лишь открыть карту, выбрать направление — и затем двигаться в нужную сторону до тех пор, пока остаются силы, а солнце продолжает освещать путь. Что именно ждёт меня на этом пути, загадывать наперёд я не берусь. Но пока есть возможность, по нему нужно идти, а ни в коем случае не стоять на месте. Но и торопиться, наверное, всё-таки не стоит.

Самое первое, что бросается мне в глаза — то, что рельеф в городе далеко не плоский, как можно было предположить по той небольшой его части, которую я успел увидеть годом ранее. Чтобы пройти до конца всю пешеходную улицу Московскую, потребуется приложить некоторые усилия. Зато идти потом по ней же обратно — одно удовольствие.

Заканчивается «пензенский Арбат» Соборной площадью, на которой стоит, очевидно, собор, именуемый Спасским. Выглядит он совершенно новым, и на поверку оказывается, что именно так дела и обстоят — собор был восстановлен в 2021 году на историческом месте спустя почти 90 лет после того, как оригинальная постройка была разрушена в период советской власти. Аналогичная история произошла с Богоявленским собором в Костроме.

В шаговой доступности от собора находится смотровая площадка с неплохим видом на юго-восточные районы города. Вообще говоря, несмотря на большое количество холмов, хороших обзорных площадок в Пензе очень мало, либо же их не так просто найти.

По степени уклона некоторых улиц Пенза вполне может дать фору самому Смоленску! Бывает, что невольно ожидаешь увидеть за углом очередного дома участок крепостной стены, но нет… К слову, крепость здесь действительно когда-то была, но ни одного её фрагмента до наших дней не сохранилось — все они были разобраны около двух столетий назад.

Так что абсолютно неудивительно, что в такой холмистой местности в середине 90-х годов решили построить канатную дорогу, с помощью которой жители и гости Пензы могли бы легко добираться до городского парка культуры и отдыха. К сожалению, ещё в далёком 2000 году дорога прекратила работу и с тех пор находится в заброшенном состоянии. Тренируйте ноги, господа.

Официально канатную дорогу закрыли как бы на «профилактику», но после её окончания работа так и не возобновилась. Линия проходила над частными домами, что приводило к жалобам от их владельцев на постоянный шум и сбрасываемый из кабинок мусор — возможно, это послужило одной из причин для того, чтобы не открывать дорогу вновь. А может быть, это был просто предлог, и, как всегда, не хватило денег…

Зато вот колесо обозрения, установленное в том самом парке культуры и отдыха, продолжает жить и здравствовать до сих пор. Пускай оно не такое высокое само по себе, но расположено в стратегически выгодной позиции на вершине холма, поэтому именно с него открывается, наверное, один из лучших видов на город. Не путайте Пензу с Пермью, где колесо наоборот стоит крайне неудачно.

Единственный минус — крутится вращается колесо довольно быстро, так что можно просто не успеть поймать хороший момент для фотосъёмки. Особенно трудно это делать, когда у тебя за спиной сидит ворона и постоянно каркает — видимо, хочет подсказать, где лучший ракурс, но по факту только сбивает концентрацию.

Ещё дальше к западу от центра лежит лесопарк Ласточкины горы, физико-географические характеристики которого вполне соответствуют его названию — чтобы исследовать весь лес целиком, придётся в прямом смысле попотеть. Смотровых площадок здесь нет, зато есть много сосен, а это всегда приятно.

В лесу водятся белки, издающие чрезвычайно странные звуки, которые я, возможно, слышу впервые в жизни. Вероятно, таким образом эти зверьки реагируют на появление в их краях человека. Эти точно не станут брать еду с руки, но мне не очень-то и хотелось им её предлагать — вдруг ещё укусят… Как мне кажется, белками лучше всё-таки любоваться на расстоянии.

Есть тут и водоём — Ласточкино озеро, образованное запрудой на небольшом лесном ручейке. Искупаться в нём вряд ли получится в связи с отсутствием оборудованных для этого мест, но вполне можно попробовать порыбачить — ну или, на худой конец, просто устроить пикник на берегу.

В любом случае, я бы рекомендовал соблюдать некоторую осторожность и посматривать иногда вверх. А то могут внезапно прилететь пришельцы и похитить вас для проведения каких-нибудь недобрых экспериментов — вон у них тут недалеко и аппарат соответствующий имеется. Хотя говорят, что это на самом деле шляпа, но меня-то не обманешь! =)

Так или иначе, Ласточкины горы — это лишь верхушка лесного айсберга, ведь прямо за ними, отделённый проходящей в меридиональном направлении Окружной улицей, начинается Арбековский лес — огромный лесной массив протяжённостью около десяти километров. Вот здесь можно потеряться всерьёз и надолго, и никакие пришельцы для этого не потребуются.

Хвойных деревьев в Арбековском лесу почти нет, зато есть кое-что другое, чего я совершенно не ожидал здесь увидеть. На пустыре, где, если верить карте, когда-то давно существовал военный городок, сейчас растут… подсолнухи — их мало, и сами они очень-очень маленькие, но они есть. Почему именно здесь, и каким образом они тут появились? Загадка, но для получения положительных эмоций разгадывать её не нужно.

Некоторые цветы совсем уж микроскопические. Хочется надеяться, что в следующем году их тут вырастет побольше и вырастут они уже покрупнее. А может и не вырастут, но главное, что есть возможность. Всегда же всё с чего-то да начинается…

Ещё в Арбековском лесу есть три благоустроенных родника, относительно качества воды в которых у меня имеются определённые сомнения. Обычно, если всё в порядке, то рядом вешают официальную табличку с результатами анализа проб воды. Возможно, здесь просто никто ещё не потрудился провести такую проверку, либо не смогли выделить на неё средства — за водой люди всё равно ходят.

Не заблудиться в лесу поможет просека ЛЭП, пересекающая весь массив с юга на север и делящая его таким образом примерно на две равные части. Чтобы вернуться в город, достаточно идти всё время в северном направлении.

Условной границей цивилизации здесь служит железная дорога, за которой начинается Арбеково — один из крупнейших «спальных» районов Пензы, состоящий в основном из панельных многоэтажек. Одноимённая железнодорожная станция на линии Пенза — Ряжск обслуживает только пригородные поезда.

В Арбеково имеется свой пруд, расположенный прямо в городской черте. Он имеет продолговатую форму и сильно вытянут в широтном направлении (с востока на запад). Южный берег пруда не облагорожен, зато северный активно застраивается человейниками. Скорее всего, там рано или поздно сделают и набережную — хоть какой-то плюс.

На пустыре недалеко от стройки, рядом с автодорогой М-5 «Урал» живут грачи и примкнувшие к ним галки. Птицы к постоянному потоку машин уже привыкли, а вот людям жить рядом с автомагистралью, думаю, будет не так приятно. По крайней мере, лично мне не хотелось бы каждый день вдыхать все эти выхлопные газы…

С этими мыслями я возвращаюсь обратно на станцию Арбеково, где сажусь на пригородный поезд до Пензы-1, хотя изначально делать этого не планировал — так уж получилось. К слову, пригородное движение здесь развито плохо: количество рейсов на каждом направлении не превышает четырёх пар в сутки. Как ни странно, но именно на линии Пенза-Ряжск, единственной неэлектрифицированной из всех четырёх, движение наиболее интенсивное, хоть и с очень небольшим отрывом.

Прогулка завершена, но рассказ ещё не окончен — нужно всего лишь сменить направление движения, и можно продолжать. Следующей моей целью станут восточные районы Пензы, лежащие на правом берегу реки Суры. Набережная в центре города — единственная локация, где мне удалось немного погулять в прошлом году. Теперь же выпал шанс рассмотреть знакомое место с иного ракурса.

Сура в черте города Пензы имеет очень интересную особенность — трассировка её русла в период первой половины XX века претерпела значительные изменения, связанные с развитием городской промышленности и торговли. Однако старое русло всё ещё существует — с современным оно соединяется в районе исторического центра, где в Суру некогда впадала одноимённая городу река Пенза. Когда Сура пошла по руслу Пензы, устье двух рек переместилось намного южнее.

Всю правобережную часть города старое русло делит напополам. Ширина его сильно варьируется, и в самых узких местах, где расстояние между берегами не превышает нескольких десятков метров, через водную преграду перекинуты мосты — автомобильные, железнодорожные, пешеходные.

Некоторые частные дома стоят прямо у воды и даже имеют свои собственные пристани — очень удобно! Не исключаю, что такой дом стоит намного дороже, чем аналогичный, расположенный где-нибудь в левобережных холмах, например, у тех же Ласточкиных гор.

На южном берегу старого русла в месте разлива оборудована зона отдыха с пляжами, где разрешено купание. Меня же больше всего привлекает наличие уток, которые на Суре в центре города встретились мне в количестве ровно 1 (одной) штуки. Не хватает только автомата с кормом — на всякий случай напомню, что кормить птиц хлебом нельзя, хотя почти все именно так и делают.

От берега дорога идёт через очередной «спальник» и затем выводит в место, обозначенное на карте как Сосновка — я не совсем понял, считается она отдельным районом или нет, но в состав города точно входит, а также, согласно своему названию, содержит на своей территории большое количество сосен. Во-первых, рядом есть сосновый сквер — крайне редкое природно-городское явление.

К деревьям приколочено немало скворечников и других птичьих домиков — похоже, что это дело рук местных школьников, чьё учебное заведение находится в двух шагах от сквера. Кормушки тоже встречаются в изобилии — если сезон птенцов уже завершился, то вот кормушечный ещё только начинается. Впрочем, некоторые птицы посещают «столовые» круглый год, так что для них он и не заканчивался =)

Вторая достопримечательность Сосновки — детская железная дорога. К сожалению, с 2020 года она находится на реконструкции, в ходе которой её, похоже, целиком разобрали, а вот построить заново — пока не построили. Лишь на главной станции Пионерская возвели что-то, похожее на здание вокзала. Ни рельсов, ни платформ мне обнаружить не удалось, и непонятно, когда они вообще появятся. Очень надеюсь, что детская железная дорога не повторит судьбу дороги канатной…

Зато чуть дальше лежит сосновый бор, посещать который можно в любое время года, и никакая реконструкция ему не нужна. Главное — отойти чуть подальше от дороги, где не слышно шума машин, чтобы можно было полностью вобрать в себя его ничем не передаваемую атмосферу. Особенно подходит для этого будний день, когда вероятность встретить прохожих минимальна. Здесь ты один на один с деревьями…

Хотя нет — соврал. Есть ведь ещё грибы! В который раз напоминаю самому себе: всегда смотреть не только по сторонам, но и под ноги. Жаль, что пара глаз у меня только одна — от лишней я бы сейчас всё-таки не отказался…

От соснового бора маршрут выводит меня через частный сектор к берегу Суры, у которого всё и началось. Только вот место уже совсем другое — здесь реку пересекает четыре железнодорожных моста. Мне, как и поездам, тоже нужно попасть на другой берег — к счастью, о людях тут не забыли, и сделали вдоль одного из мостов пешеходную дорожку.

Замечу, что мосты эти не простые, а золотые находятся в пределах станции Пенза-3 — крупнейшей из всех станций Пензенского узла, сортировочной и стыковой между постоянным и переменным током. Поскольку не всем интересны технические подробности, добавлю ещё, что в Пензе-3 красивый вокзал. Только вот останавливаются там лишь две пары электричек до Ртищево…

Стыковой также является и Пенза-1, причём не только между родами тока, но и между видами тяги — тепловозной и электрической, поскольку линия в сторону Ряжска не электрифицирована. Но всё это — только для пассажирских поездов, а грузовым меняют локомотивы именно на Пензе-3. Пензенский железнодорожный узел имеет форму креста, и станций на нём тоже четыре — по одной на каждое направление.

Я уже ездил по всем этим направлениям, кроме одного — но уже скоро данный пробел будет закрыт, и осталось до этого буквально всего ничего. Надо только дождаться, пока в очередной раз взойдёт солнце…

…ведь после заката всегда наступает рассвет, не так ли?