Казалось бы, что наиболее удалённый от столицы восточный участок Большого Московского железнодорожного кольца, проходящий в основном по Владимирской области, должен быть и одним из самых «глухоманных», однако же имеет место прямо противоположная ситуация: интенсивность движения пригородных электропоездов по кольцевым меркам здесь очень высока. Чтобы понять причину данного явления, нам предстоит изучить эти места в ходе очередной велосипедной поездки, маршрут которой проходит почти параллельно железной дороге.

Суббота, 25 октября. Пасмурно, но дождя нет и не ожидается — более того, со вчерашнего дня стало ощутимо теплее, хотя всё равно на всякий случай беру с собой термобелье, так как осенью погода может быть непредсказуемой. Выгружаемся из электрички на станции Усад Горьковского направления — логичнее было бы начинать в Орехово-Зуево, где находится развязка с кольцом, но тогда пришлось бы какое-то время ехать либо по перегруженным автотрассам, либо по грязи — ни один из этих вариантов не является для нас приемлемым.

Станция Усад обслуживает посёлок Городищи, расположенный в месте впадения реки Киржач в Клязьму. Здесь останавливаются электропоезда легендарного маршрута Москва-Петушки, а также Москва-Владимир, кроме экспрессов. Помимо этого, сам посёлок ничем особо не выделяется, за исключением, пожалуй, пары-тройки старых жилых домов — деревянных и кирпичных. Здания явно не аварийные, по крайней мере если судить по внешнему виду.

На выезде из посёлка дорога пересекает реку Киржач по старой плотине, которая, скорее всего, была построена для нужд местного предприятия — отделочной фабрики. Предприятие до сих пор функционирует, выпуская марлю и другие перевязочные изделия, а вот используется ли плотина по прямому назначению сейчас — неизвестно. Известно только, что раньше плотина стояла в нескольких десятках метров выше по течению, о чём напоминают развалины, хорошо просматривающиеся с моста.

Параллельно автомобильному мосту по плотине проходят рельсы — ещё одна загадка, разгадать которую на текущий момент мне не удалось: никаких следов железной дороги ни на том, ни на другом берегу непосредственно рядом с плотиной не наблюдается, да и вообще крайне сомнительно, что конструкция данного гидросооружения смогла бы выдержать тяжёлый локомотив. На одной из фотографий плотины, найденной в Викимапии, заметно, что на рельсах стоит что-то вроде дрезины, но откуда и куда она ездила? И главное — зачем?

С другой стороны моста видна та самая отделочная фабрика, а на переднем плане — небольшой пляж, по понятным причинам абсолютно пустой. Мрачноватый пейзаж… С учётом наличия на противоположном берегу очистных сооружений, почти наверняка сбрасывающих все их «продукты производства» в реку, есть некоторая отличная от нуля вероятность, что и летом здесь не сильно много желающих искупаться.

На этом наше короткое знакомство с Городищами окончено. Отсюда мы направляемся на север, в сторону федеральной трассы М-7 «Волга» — к счастью, выезжать на саму трассу не потребуется, так как в этом случае для продолжения движения понадобилось бы сделать огромный крюк для разворота, а на многополосных дорогах такой манёвр велосипедистам запрещён и крайне опасен. Гораздо быстрее и удобнее воспользоваться надземным пешеходным переходом.

Сто метров по узкой тропинке вдоль оживлённой автотрассы — и вот мы снова на тихом, но при этом вполне качественном шоссе, по виду которого даже и не скажешь, что это уже Владимирская область, а не Московская. На самом деле дорога несколько раз пересекает границу областей, так что отдельные её участки лежат именно в столичном регионе, но на местности различия никак не ощущаются. Как и везде к востоку от Москвы, здесь очень много хвойных деревьев, в первую очередь — сосен.

Ехать тут настолько легко и приятно, что даже не хочется лишний раз останавливаться. Но надо: отдыхать рано или поздно всё равно придётся, да и рассматривать местные достопримечательности на ходу совсем не так удобно, как можно было бы предположить. Например, в деревне Санино с какого-то перепугу отгрохали целый храмовый комплекс. Это при том, что официально здесь живёт порядка ста человек, и ещё около трёх сотен в близлежащем посёлке. Непонятно, в чём смысл, но выглядит очень красиво.

На контрасте, в том самом посёлке картина на первый взгляд намного более удручающая — остатки бывшей железнодорожной станции на фоне невзрачных пятиэтажек. Когда-то давно здесь была платформа, у которой останавливались электропоезда… Но на самом деле не всё так плохо: рельсы никуда не делись, и электропоезда всё так же останавливаются. Просто сняли все боковые пути, и станция превратилась в остановочный пункт без путевого развития.

Электричка пойдёт только через час. Терять драгоценное время, особенно с учётом короткого светового дня, нам не с руки, поэтому решаем двинуться дальше. Однако попытка выезда из посёлка по наиболее прямому маршруту заканчивается попаданием в грязь — в итоге нам приходится возвращаться обратно в Санино, к храмовому комплексу, и уже оттуда ехать в нужную сторону. Главная дорога — всё такая же идеально ровная, как и прежде, а вот на второстепенные, как выяснилось, рассчитывать особо не стоит.

Помимо асфальтового и рельсового путей, здесь есть ещё и водный — не забыли про реку Киржач? Существует и город с таким же названием, где все три пути и сходятся. Киржач — один из двух городов, стоящих на Большом кольце без пересечения с каким-либо радиальным направлением, но не имеющий прямого железнодорожного сообщения с Москвой. Находясь примерно посередине между Орехово-Зуево и Александровом, Киржач генерирует вполне ощутимый пассажиропоток в обе стороны, хотя значительная его часть в последнее время пересела на автобусы.

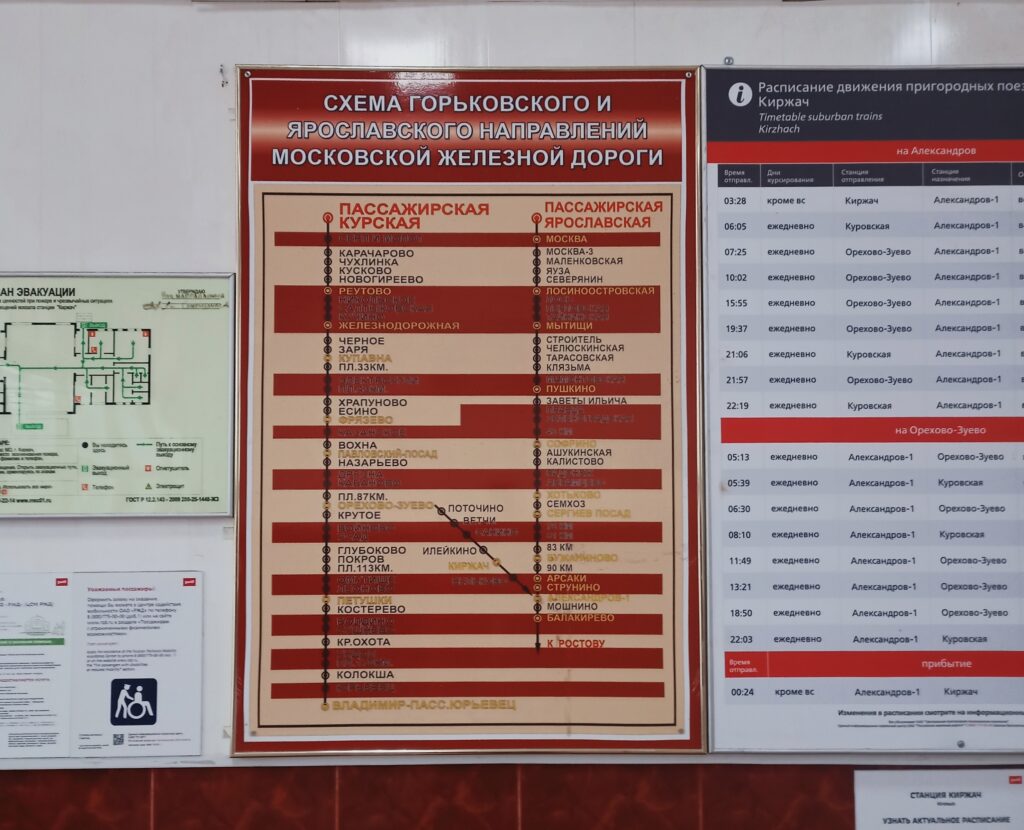

С архитектурной точки зрения вокзал в Киржаче интереса не представляет, зато вот в зале ожидания обнаруживается ценный артефакт древней цивилизации: старинная уникальная схема сразу двух направлений — Ярославского и Горьковского, вместе со связывающим их участком кольца, где, собственно, и находится Киржач. Есть даже касса, но похоже, что совсем недавно она закрылась.

На станции тишина — лишь грузовой состав под электровозом депо Орехово отдыхает на боковом пути. Электричка на Орехово-Зуево ушла полчаса назад, следующая в ту сторону будет через час, а на Александров — вообще через три с лишним. Ждать по-прежнему не вариант, так что отправляемся осматривать город.

Киржач отличается нетривиальной планировкой, обусловленной в первую очередь историческими факторами: он состоит из нескольких районов, отделённых друг от друга речками, болотами, озёрами и почему-то ещё огромными пустыми пространствами. Одна из таких пустошей даже носит собственное имя — Зайчушка. Очевидно, там должны водиться зайцы, но подтвердить или опровергнуть это утверждение нелегко, тем более в такую погоду.

Бинокль, установленный на смотровой площадке, в деле поиска зайцев нам никак помочь не сможет: стёкла запотели изнутри, и как ни всматривайся, всё равно ничего не увидишь. Нужно было брать свой, но почему-то каждый раз, когда я это делаю, он мне не пригождается — а теперь вот он потребовался, и его нет. Вот вам наглядная демонстрация закона подлости в действии.

А неподалёку отсюда спрятался… нет, вовсе не заяц, а что-то очень странное. Внешне оно похоже на какой-то грот или склеп, только внутри там не гроб, а загадочная конструкция неизвестного назначения, представляющая собой бетонный блок с вмурованной в него деревяшкой. Определить смысл данной инсталляции будет, пожалуй, даже сложнее, чем понять, зачем были нужны те рельсы на плотине в Городищах…

Заметить грот с улицы — тоже не самая простая задача: сверху он почти никак не выделяется. Зато прямо напротив него раскинулся один из городских прудов, который, возможно, раньше был частью русла реки Киржач, протекающей рядом, но чуть дальше. Но это не точно.

На берегу Киржача в том же самом районе, но по другую сторону главной улицы стоит Никольская церковь, ведущая свою историю со времён основания города. Церковь несколько раз перестраивалась и окончательный вид приобрела во второй половине XIX века. В открытых источниках также говорится о проведении масштабной реставрации в 1993 году — в это легко поверить, как и в то, что с тех пор никакого крупного ремонта здание не видело.

Однако церковь, пусть и старинная — вполне рядовое явление даже в мелких городках. Совсем другое дело — стрит-арт: найти его здесь я никак не ожидал, и всё же оказалось, что он в Киржаче есть, причём далеко не в единичном экземпляре! И место необычное — улица в частном секторе. Раскрашены в основном ворота гаражей, не иначе как по согласованию с их владельцами.

Отдельные дома тоже частично были подвергнуты художественной обработке. По стилю видно, что все произведения — дело рук одного и того же автора. Наткнуться на эту улицу можно только случайно, ведь больше никаких достопримечательностей на ней нет, и на карте она ничем не отличается от соседних. Видимо, нам просто повезло.

Дальнейший наш путь лежит по мосту через реку Киржач, которую мы будем пересекать ещё не один раз — исследование города пока что не завершено, всё самое интересное впереди. Вот, кстати, и очередной пустырь — один из тех, что делят город на части. Где-то вдалеке на нём пасутся лошади, а за деревьями проходит автодорога — по ней мы приехали в город.

Раз уж снова зашла речь о водных ресурсах, то обязательно стоит упомянуть Крутое озеро — самый крупный из всех городских водоёмов. Озеро образовано дамбой на реке Вахчилка недалеко от места её впадения в Киржач. Построили дамбу во второй половине прошлого столетия, чтобы обеспечить удобный проезд рабочим инструментального завода, которым было предоставлено жильё на другом берегу реки. Одновременно с этим в городе появилось новое место отдыха и рыбалки.

На месте озера до его создания находилось болото — с другой стороны дамбы до сих пор сохранилась небольшая его часть, где обитают утки. Правда, сейчас почти все они уже улетели, но некоторые из них, кажется, решили пойти против системы и остаться в Киржаче на зиму. Сможете найти утку на нижеследующем кадре? (Она там точно есть, и даже не прячется.)

Дорога вдоль озера ведёт нас в центр города, к одному из самых неординарных туристических объектов Киржача — Типографскому пешеходному мосту длиной более 500 метров. Официально заявлено, что это самый длинный пешеходный мост в России! Звучит очень заманчиво… и всё бы ничего, но видите там на заднем плане висящий посередине входной арки плакат? Что-то здесь неладно.

Так и есть — ведутся ремонтные работы! Всё кончено, миссия провалена? Именно такие мысли проскакивают у меня поначалу, но затем беру себя в руки. В конце концов, мы не для того сюда приехали, чтобы отступать в последний момент! Посмотрим хотя бы, что там за работы такие — вдруг получится их аккуратно обойти, ну а если не получится или, например, охранник злобный попадётся, тогда уж вернёмся обратно.

Весь мост целиком сделан из дерева, вследствие чего в сырую погоду он довольно скользкий — этим он немного напоминает деревянную дорожку в парке в моём районе, где наблюдаются схожие проблемы. Ремонт, судя по всему, заключается в частичной замене подгнивших досок на новые — если так, то пройти по мосту до конца не составит труда. Впереди прорисовывается река — это всё тот же Киржач. (А куда ему деться-то?)

Но не успеваем мы пройти и половины моста, как оказывается, что часть его куда-то подевалась. Похоже, ремонт здесь всё-таки более капитальный, чем мы предполагали… Но нам удаётся обойти разобранный участок справа, вдоль арт-инсталляции — поляны утерянных букв русского языка, которые в своё время пропали из него за ненадобностью или в ходе орфографических реформ. Затем вновь поднимаемся на мост по заботливо приставленной кем-то к нему лестнице.

Отсюда до противоположного конца моста добираемся без приключений. На выходе нас встречает указатель на следующий мост, который нам также предстоит преодолеть, постаравшись при этом не поскользнуться — Восточный. Когда я изучал карту, составляя маршрут, то не смог понять, почему его так назвали, но сейчас уже начинаю понемногу догадываться. Дело тут явно не в географии, ведь Восточный мост располагается, как ни странно, не к востоку, а к северу по отношению к Типографскому.

Как я и думал, причина тут лежит совсем в другой плоскости — архитектурно-эстетической: проектировщики данного моста определённо вдохновлялись японской культурой, построив на нём множество арочных конструкций, напоминающих ворота-тории, имеющие важное значение в синтоизме и вообще нередко выступающие в роли символа Японии. Япония — восточная страна? Восточная. Значит, мост тоже Восточный. Логика железная =)

В отличие от Типографского моста, идущего почти строго прямо на всём его протяжении, за исключением лишь небольшого изгиба в районе поляны утерянных букв, Восточный мост сильно изогнут и на карте имеет форму ломаной линии — не исключаю, что это тоже может быть часть японской эстетики. Помимо эстетической, мост также отлично справляется и со своей основной функцией, выводя своих посетителей на территорию единственного в нашей стране музея ледниковых камней, основанного в 2020 году.

Музей находится под открытым небом и состоит из двух площадок: большой с крупными камнями и малой, соответственно, с камнями поменьше. Камни выложены в форме концентрических кругов, образующих своеобразные лабиринты. Информационные стенды, установленные на малой площадке, рассказывают об истории музея и роли камней в культурах различных народов России и мира.

Вдоволь насмотревшись на камни и узнав о них много нового, выезжаем к очередному мосту через Киржач — совсем короткому и уже не деревянному, а металлическому, но тоже не лишённому эстетики, правда, уже не японской, а какой-то своей, неповторимой. В который уже раз мы переправляемся на другой берег? Вроде бы в четвёртый, но такими темпами я рано или поздно собьюсь со счёта, если мы так и будем продолжать этим заниматься.

К счастью, досчитывать не придётся даже до десяти — на маршруте остался всего один мост, по которому мы возвращаемся на правый берег и уже через несколько сотен метров оказываемся на шоссе и наконец возобновляем движение по нему, покидая город Киржач. Одноимённая река ещё какое-то время продолжает нас сопровождать, но вскоре наши с ней пути расходятся. Остаётся только железная дорога, невидимая за деревьями, но это лишь до поры до времени…

Шоссе сворачивает влево, пересекая пути Большого кольца по переезду. За ним, с внутренней стороны кольца, находится деревня Бельково, а на её окраине — железнодорожная станция. Чтобы попасть к ней, потребуется преодолеть ещё два переезда: первый — снова через кольцо, а второй — через однопутную тепловозную линию на Иваново, по которой курсирует один пригородный поезд из Александрова и несколько поездов дальнего следования.

Таким образом получается, что Бельково — станция не простая, а узловая. Помимо этого, она ещё и стыковая междудорожная, так как ивановская ветка относится уже не к Московской, а к Северной железной дороге. Ещё один интересный факт состоит в том, что примерно до конца 2000-х годов от Бельково ходили прямые электрички до Москвы через Орехово-Зуево — останавливались они в том числе и в Киржаче, жители которого этими электричками наверняка активно пользовались.

Второй после Киржача город на нашем пути, он же последний, который мы сегодня осмотрим — Карабаново. Здесь тоже есть река, но уже другая — Серая, хорошо знакомая мне по Александрову. Достопримечательностей в Карабаново совсем не так много, как в Киржаче, да и сам город по численности населения уступает ему вдвое. Кроме того, световой день уже постепенно подходит к концу, так что надолго мы тут не задержимся.

Железная дорога от Александрова до Карабаново была построена в 1871 году для нужд бумагопрядильной мануфактуры, в настоящее время недействующей — по хронологии открытия это один из самых первых участков, вошедших в итоге в состав Большого кольца. О старой трассировке линии, частично изменённой с тех пор, по-видимому, при строительстве второго пути, напоминает сохранившаяся до наших дней кирпичная арка путепровода.

Современная трасса кольца проходит чуть западнее — тоже по путепроводу, но со значительно более жёстким ограничением по высоте: на наших глазах «Газель» чуть было не попалась в ловушку, но вовремя заметила подвох и остановилась, в результате чего на подъездах к путепроводу образовались заторы. Хорошо, что велосипеды в пробках не стоят…

Центральная часть города застроена многоквартирными домами преимущественно кирпичного цвета — в осенний период с ним практически нечему контрастировать, и отсутствие цветового разнообразия создаёт весьма унылую атмосферу, которую мог бы немного разбавить стрит-арт, но, в отличие от Киржача, тут о нём, похоже, никто не слышал.

Проехав по всей главной улице, упираемся в переезд, который оказывается закрытым. В направлении Александрова проследует грузовой состав под трёхсекционным электровозом депо Ярославль — вероятнее всего, именно туда он и держит свой путь. Через Ярославль проходит не только северный ход Транссиба, но ещё и грузовой маршрут из Москвы в Санкт-Петербург: по главному ходу Октябрьской дороги грузовое движение ограничено в угоду пассажирскому.

Сразу за переездом — поворот к станции, почему бы туда не заглянуть? Хотя, как и в Санино, все станционные пути уже давно разобрали, Карабаново всё ещё формально сохраняет статус станции, так как в бывшей её горловине со стороны Александрова остаётся действующим один стрелочный перевод. Фактически это, конечно, не полноценная станция, а путевой пост.

В очередной раз не дождавшись электрички, направляемся к выезду из города, попутно форсируя один из немногих на всём маршруте крутых подъёмов. Перепады высот здесь — скорее исключение из правил, чего совершенно нельзя сказать о многих других местах, где мы успели побывать ранее. Замечаю, что почти не устал, несмотря на то, что за плечами у нас уже более восьмидесяти километров — одной из причин этому как раз может быть отсутствие существенных неровностей рельефа, на преодоление которых обычно тратится немало энергии.

До Александрова остаётся менее десяти километров. Смотрю на расписание электричек до Москвы и обнаруживаю, что ближайшая отправится через двадцать пять минут, а следующая — только через полтора часа. Обсудив план действий, принимаем решение ехать напрямую до вокзала на максимально возможной скорости без остановок. Успеем — хорошо, не успеем — ничего страшного, подождём.

Нарушив по пути пару-тройку правил дорожного движения, таких как проезд на красный свет и поворот налево в неразрешённом месте, тормозим прямо у билетных автоматов за шесть минут до отправления. Точный расчёт? Как бы не так, но я всё равно рад, что мы успели. Город Александров мы уже видели, правда, каждый из нас — по отдельности, а вместе можно будет съездить как-нибудь в другой раз, когда до наступления темноты не будет оставаться меньше часа. Вместо этого лучше посмотреть на схему получившегося маршрута.

На всякий случай напомню, что карту можно приближать кнопками или колесом мыши, чтобы рассмотреть тот или иной участок более подробно. Если у вас по каким-то причинам не получается это сделать или же не отображается сама карта, то не беда — всего лишь нужно скачать файл трека с сайта. Ну а у меня, пожалуй, на этом всё. Надеюсь, ещё увидимся =)