На юго-востоке Московской области, почти на границе с соседней Рязанской, на левом берегу реки Оки лежит небольшой посёлок Белоомут, куда можно добраться электричкой с Казанского вокзала. Выходить нужно на станции Фруктовая, где, вопреки названию, не растут фрукты. Именно так началась моя поездка в субботу, 8 марта — этот день идеально подходил для путешествия, ведь по прогнозу обещали необычайно тёплую и солнечную погоду. И прогноз этот полностью оправдался, равно как и мои ожидания от поездки.

На Рязань с недавних пор вместо красно-серых ЭД4М стали выдавать немного более комфортные составы ЭП2Д — раньше они ходили только до Голутвина (город Коломна). Дело в том, что за станцией Голутвин заканчиваются высокие платформы, а большинство ЭП2Д не поддерживают выход на низкие. В прошлом году было выпущено ещё несколько поездов, лишённых этого недостатка, что позволило наконец завершить обновление пригородного подвижного состава на участке Москва-Рязань (если не считать рейсы Голутвин-Рязань, обслуживаемые другим депо).

Несмотря на наличие рядом действующего предприятия — кирпичного завода, подъездные пути на станции Фруктовая отсутствуют, но есть грузовая платформа (не видна на фото), которая может использоваться для перегрузки с автомобильного транспорта. Помимо неё, станционная инфраструктура включает в себя также боковые пути для обгона и остановки пригородных поездов. Соседние станции Алпатьево и Подлипки устроены схожим образом.

В шаговой доступности от станции расположена автобусная остановка, куда я и направился, так как через несколько минут должен был подойти автобус до Белоомута. Расписание в целом не соврало, хотя приехал автобус чуть раньше, чем было заявлено, и при этом не стал ждать, пока настанет время отправления. Будьте внимательны, приходите на остановку заранее — это вам не железная дорога.

Автобус сначала доезжает до кирпичного завода, затем разворачивается и едет обратно. Выехав из посёлка, он сворачивает направо в сторону Оки — к берегу ведёт довольно крутой спуск. Саму Оку автобус не пересекает, заканчивая свой маршрут у паромной переправы, воспользоваться которой могут абсолютно бесплатно не только пешеходы, но и автомобилисты. Этот факт меня крайне удивил — например, аналогичная переправа через канал в Дубне для водителей платная.

Ширина Оки здесь составляет порядка 250 метров. Весь лёд в окрестностях переправы к моменту моего приезда полностью растаял. Единственное место, где он ещё сохранился — под железнодорожным мостом в Коломне.

Сойдя с парома, я обратил внимание, что на дороге уже выстроилась очередь из автомобилей, ожидающих разрешения на въезд для переправы в обратную сторону. На фотографии видно лишь около половины из всех машин — ещё почти столько же стояло у меня за спиной.

Вместе со мной через Оку переправились велосипедисты, которых я приметил ещё на Казанском вокзале — как оказалось, они тоже ехали до Фруктовой. У меня была идея покататься в этих краях на велосипеде, но летом — в начале марта погода всё-таки ещё слишком прохладная для этого. Так что мне оставалось только идти пешком или пользоваться общественным транспортом. Автобус здесь уже не потребовался — посёлок Белоомут начинается в паре сотен метров от берега.

Ещё не дойдя до самого посёлка, я заметил на его окраине непонятную конструкцию неизвестного назначения — выглядела она как дорожка на насыпи, ведущая в никуда, при этом ещё и огороженная забором (куда же без него!). Не без помощи местных жителей удалось выяснить природу данного артефакта: оказывается, это причал для катера, который перевозит людей на другой берег Оки в период половодья. Паром в это время не работает.

Если честно, я даже не мог предположить, что вода действительно может досюда дойти, но если так подумать, то ничего необычного в этом нет — ведь левый берег очень пологий и рельеф местности не является серьёзным препятствием для широкого разлива реки. Кстати, на катере я бы прокатиться не отказался — такое редко удаётся организовать. Главное, чтобы он выглядел не вот так:

Кроме этого, в самом посёлке смотреть особо и нечего — он большой, но состоит почти целиком из частных построек. Многоквартирные дома (высотой не более пяти этажей) можно пересчитать по пальцам если не одной, то двух рук уж точно. Во дворе одного из таких домов мне попалась наряженная новогодняя ёлка. Нормальная, не искусственная — такие я одобряю, хотя праздновать сейчас уже поздновато. С другой стороны, можно и не трогать её до следующего года, и тогда не придётся наряжать повторно =)

Ока расположена на небольшом отдалении от черты застройки, но выйти к её берегу я так и не решился из-за того, что все подходы были ощутимо загрязнены. Ходить там лучше или зимой в мороз, или летом, кода сухо. А приехал бы я на месяц позже — допускаю, что вся эта территория была бы затоплена…

Блуждая по частному сектору, я наткнулся на чрезвычайно толстое дерево, в ствол которого тут и там кто-то вбил огромные гвозди — видимо, чтобы было легче залезать на него. Действительно, по такому монстру так и хочется полазить. К сожалению, без листьев определить вид дерева я не могу — если вам известно, что это может быть, пишите в комментариях.

А ещё в Белоомуте встречаются нетривиальные названия улиц. Например, Большая Площадь — если что, это именно улица, а не площадь. Ещё есть улицы Театральная и… Таганка. Что они вообще о себе возомнили? До Москвы этому посёлку как до луны.

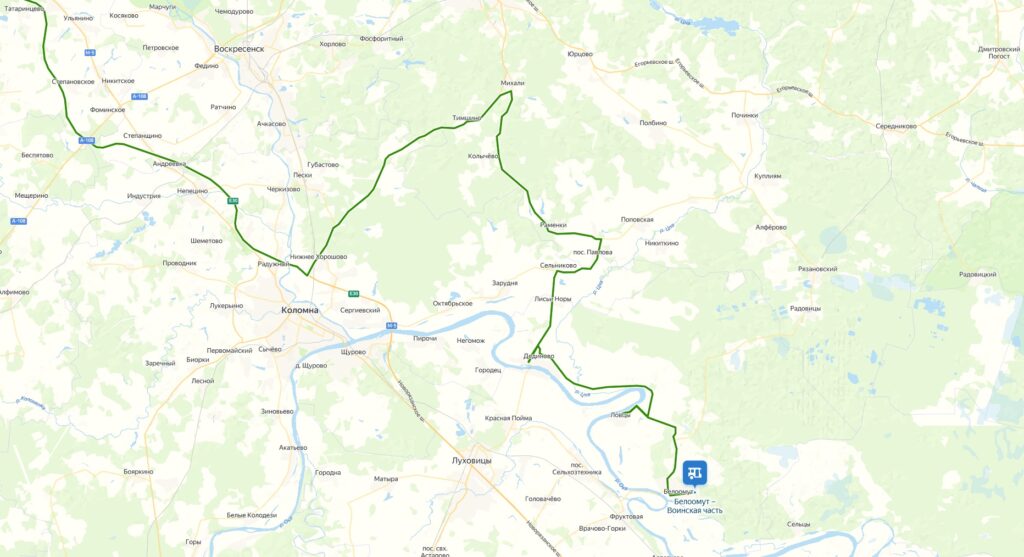

Кстати, отсюда, как ни странно, ходит автобус в Москву. Только вот прямым его можно назвать весьма условно — через паром он не идёт, а прямой дороги в сторону столицы на этом берегу нет, поэтому автобус по пути выписывает какие-то невероятные загогулины и ещё заезжает в несколько мелких посёлков и деревень.

Впрочем, возвращаться в Москву было ещё рано, и я в любом случае не стал бы всю дорогу трястись в тесном автобусе. Меня интересовал совсем другой маршрут, и я его вскоре дождался, вернувшись на одну из остановок после прогулки по Белоомуту. Автобус этот идёт на северо-запад, в другой посёлок — Рязановский или, как его ещё называют местные, Рязановку. Ходит он два раза в сутки. И да — он тоже пришёл чуть раньше, чем ожидалось, и задерживаться не стал.

Моё появление в салоне автобуса явно удивило немногочисленных местных пассажиров, и одна женщина даже решила уточнить у меня, действительно ли я сел на нужный рейс. Заверив её, что всё в порядке, а также чуть-чуть рассказав о своём путешествии, я занял одно из мест в дальнем конце салона…

В сосновом краю

Места, через которые проезжает автобус №59, примечательны большим количеством сосен — как молодых и низкорослых, так и очень высоких, стоящих плотными рядами, иногда подступающими вплотную к дороге. Изредка попадаются и полностью сгоревшие деревья, уничтоженные лесными пожарами.

Пожары летом здесь бушуют нередко — вокруг много торфяников, которые хорошо горят. Одна из деревень, встретившихся мне по дороге, оказалась полностью заброшена — уже дома я узнал, что она очень сильно пострадала из-за пожара летом 2010 года во время аномальной жары. Поскольку многие дома сгорели полностью, всю деревню решили расселить, а жители переехали в соседний Белоомут. Несмотря на это, автобус тут почему-то всё ещё останавливается.

Очевидно, желающих ехать в расселённую деревню или из неё ни у кого не было, но и на других остановках пассажиры почему-то полностью отсутствовали. Кроме меня, в Рязановку ехала только одна женщина (не та, которая спросила меня, точно ли я сел в нужный автобус — она вышла ещё до того, как мы покинули Белоомут). И всё это — за сорок с лишним минут пути. Удивительно, что этот автобус вообще существует. Но если бы не он, то эта поездка не состоялась бы — как минимум до открытия велосезона.

Выйдя на конечной остановке в Рязановке, я перешёл автодорогу и заметил на другой её стороне рельсы. Это бывший подъездной путь от местной железнодорожной станции — которая здесь, внезапно, имеется! — к пункту перегруза торфа с узкоколейной железной дороги. Торф возили на Шатурскую ГРЭС, но в настоящее время она работает преимущественно на газовом топливе, поэтому подъездной путь заброшен, а узкоколейка уже давно разобрана и никаких следов её в пределах посёлка не наблюдается.

К рельсам мы ещё вернёмся — до отправления пригородного поезда оставалось порядка двух часов, что давало мне возможность совершить ещё одну неспешную прогулку, как и в Белоомуте. В отличие от последнего, где преобладают частные дома, Рязановка состоит в основном из разного рода двухэтажек.

Вроде бы такая застройка должна прибавлять очков к уровню развития местной цивилизации, но нет. Быть может, это из-за того, что тут очень много грязи и очень мало асфальта. И ещё потому, что прямо по улицам ходят куры с петухами.

И гуси.

При этом местные кошки как-то умудряются с ними мирно сосуществовать. Это, конечно, только лишь моё предположение, но я думаю, что иначе птиц просто не выпускали бы — они действительно гуляют по всему посёлку совершенно свободно.

Ну и, конечно же, вся Рязановка просто-таки утыкана соснами. В самом лучшем смысле этого слова =) Экология на высшем уровне, ну а ещё это вполне себе эстетично. Я бы очень хотел жить среди сосен, но не среди грязи. Насчёт кур и гусей ещё подумаю…

На исходе второго часа прогулки я потихоньку направился в сторону станции.

Снова на рельсах

Станция Рязановка находится не в самом посёлке, а чуть ли не в километре к северу от него. Часть пути нужно идти по автомобильной дороге, тротуара на ней нет — всё это явно не способствует популярности железнодорожного транспорта среди местных жителей. Частично эту проблему могла бы решить булочная, переоборудованная из будки дежурного по переезду. К сожалению, в тот день она была закрыта.

В отличие от этой будки, здание станции Рязановка всё ещё используется по прямому назначению, но пассажиров внутрь не пускают. Неизвестно, действовал ли там когда-то зал ожидания. Здесь ещё сохранилась табличка с названием станции, выполненная в оригинальных цветах Казанского и Рязанского направлений — такие раньше были везде до тех пор, пока не начали всё перекрашивать в красно-серое.

На платформе — ноль человек, на путях — пустота. Но пригородный поезд стабильно ходит три раза в сутки каждый день, причём в последний раз, когда я ездил на нём почти 12 лет назад, в вагоне не было разъёздного кассира-контролёра, и проезд был фактически бесплатным. Есть мнение, что поезд до сих пор не отменили исключительно по причине того, что вся линия находится в богатой Московской области, которая субсидирует этот маршрут.

Спустя некоторое время случилось неординарное событие — к платформе подошёл ещё один пассажир. Выяснилось, что его зовут Алексей и он тоже является путешественником, ведёт YouTube и Telegram-каналы. Я заметил его ещё в посёлке и предположил, что он может уехать отсюда на пригородном поезде. И действительно — оказалось, что он приехал на нём утром и собирался отправиться обратно тем же путём. Пока мы разговаривали, этот самый поезд как раз и появился. Он представлял собой автомотрису РА1, с которой я в предыдущий раз сталкивался на участке Яранск — Йошкар-Ола — Казань.

РА1 стоит на станции немногим больше десяти минут, а затем едет обратно в Кривандино, где тупиковая линия из Рязановки примыкает в магистральному Казанскому направлению. Длина всей линии — около 50 километров, но путь занимает почти два часа из-за ограничений скорости. На линии отсутствуют промежуточные станции и разъезды — раньше были, но со временем от них остались только остановочные платформы, а все дополнительные пути убрали.

Кроме нас с Алексеем, в Рязановке никто не сел, кассира-контролёра тоже не было. На следующей остановке зашла бригада железнодорожников — судя по всему, путевых рабочих, которые, по словам Алексея, ехали из Кривандино утром. Но потом произошло ещё одно неординарное событие — в вагон загрузились… велосипедисты! И да, это были именно те самые велосипедисты, которых я встретил на переправе в Белоомуте. Выехав из Рязановки, им пришлось сделать приличный крюк, чтобы добраться до нужной остановки, ведь эта железная дорога не дублируется автомобильной.

Сосновые леса не покидали нас на протяжении почти всей поездки, а ближе к концу пути из окна можно было наблюдать красивый закат.

В Кривандино мы прибыли уже в сумерках. Алексей поехал в Москву на машине, а я остался на платформе дожидаться электрички, которая должна была подойти через пятнадцать минут. Прошлым летом и осенью здесь наблюдались значительные опоздания электричек из-за большого количества грузовых поездов, но с тех пор вроде бы эту ситуацию удалось как-то разрулить.

К сожалению, новых составов сюда пока ещё не завезли. Будем надеяться, что рано или поздно они появятся и на Казанском направлении.

Народу в вагонах было крайне мало, что соответствовало типичному пассажиропотоку вечера субботы по направлению в сторону Москвы. Ближе к конечной в моём вагоне не осталось вообще почти ни одного человека.

На Электрозаводской, не доезжая одной остановки до вокзала, я пересел в поезд третьего диаметра и отправился домой.