Говорят, что зима — не лучшее время для поездок. Я могу с этим согласиться лишь отчасти: например, не стоит путешествовать в этот период на большие расстояния, ведь тогда полдня будете ехать в темноте и ничего не увидите. А вот податься куда-нибудь недалеко, например, на полдня — почему бы и нет? Что я как раз и сделал в позапрошлую субботу, 8 февраля.

Моей первой задачей было добраться до одной из станций западного участка Большого кольца, по которому я в последнее время практически не ездил. После прошлогоднего велосипедно-железнодорожного заезда я там почти не появлялся — немалую роль в этом сыграло то, что из-за очередных изменений в расписании Ленинградского направления пропала удобная утренняя пересадка на кольцевые поезда по платформе Поваровка. Пришлось сначала ехать в Москву, а уже оттуда выдвигаться в сторону кольца — а именно на станцию Манихино-1 Рижского направления.

Несмотря на утро субботы, народа в вагонах было немного — всё же зима, мороз… По прогнозу даже обещали солнце, но, к сожалению, оно так и не появилось.

Итак, сойдя с электрички в Манихино и поднявшись на мост, я сразу увидел прибывающий на станцию кольцевой электропоезд из Поварово, который медленно подкрадывался на красный к низкой боковой платформе. Хотя я и планировал в конечном счёте уехать именно на нём, спешить на тот момент было ещё некуда.

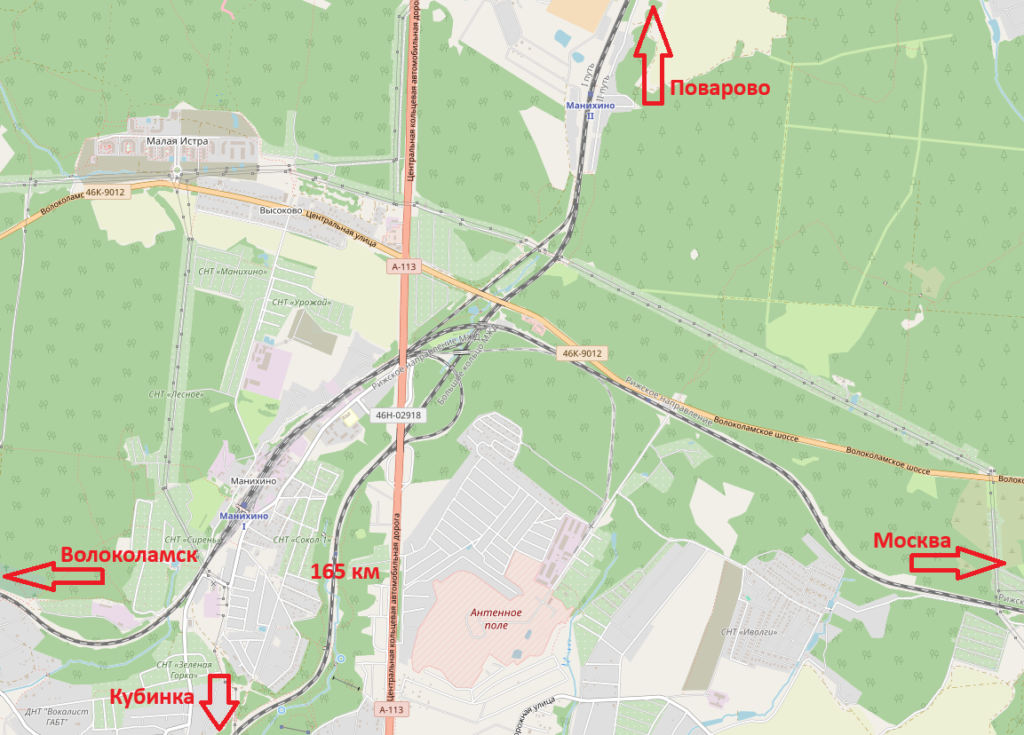

Чтобы понять, почему не нужно бегать по мосту за этим электропоездом, следует внимательно изучить схему Манихинского узла. Обратите внимание, что станция Манихино-1, хотя и формально является частью кольца, не лежит непосредственно на его трассе — таким образом, все заезжающие туда электрички должны менять направление движения с 15-минутной стоянкой для смены кабины.

Но и это ещё не всё! После такой стоянки состав, прибывший из Поварово, отправляется не напрямую на Кубинку (такую возможность даёт съезд в форме полуокружности, который можно видеть на карте справа от ЦКАДа), а… в обратную сторону, на станцию Манихино-2 — и стоит там ещё 15 минут, снова меняя кабину. А вот оттуда следует уже напрямую по кольцу в сторону Кубинки, останавливаясь по пути на платформе 165 км, также отмеченной на карте выше. Вот так она выглядит на местности:

Поэтому в Манихино-1 можно вообще не совершать посадку, а вместо этого пройтись пешком до 165-го километра и сесть там — расстояние между двумя остановочными пунктами составляет всего около 700 метров, так что времени хватит с очень большим запасом. Но будьте осторожны — по пути вам может встретиться удав:

По сравнению с Манихино-1, которое на контрасте представляется центром цивилизации, здесь всё ровно наоборот — полнейшая глушь, ни одного пассажира. Кроме меня, в электричку никто так и не сел. Впрочем, пассажиропоток тут и так очень низкий — в моём вагоне было всего два человека. Контролёры отсутствуют, поэтому билет купить не получится при всём желании (вероятно, это можно сделать в кассе в Манихино-1, но я не пробовал).

С грузовыми ситуация на этом участке тоже не сильно лучше — по пути навстречу прошёл лишь один контейнерный состав. Поэтому смотреть здесь стоит в первую очередь не на поезда, а на природу — например, среди местных деревьев встречаются весьма необычные экземпляры:

Примерно через полчаса я сошёл с поезда на платформе бывшей станции Дюдьково, расположенной неподалёку от города Звенигорода. Всех прибывающих сюда немногочисленных пассажиров встречает довольно мрачное здание бывшего вокзала, выполненное по типовому проекту. Использовалось ли оно когда-нибудь по прямому назначению?

К платформе вплотную примыкает посёлок станции Дютьково (почему-то именно через «т») с двухэтажными домами, которые часто попадаются во многих аналогичных населённых пунктах, расположенных вдоль кольцевых станций. Внимание! Здесь водятся драконы!

Пройдя через посёлок, я вышел к небольшой речке, через которую перекинут пешеходный мостик. На другом берегу находится Саввинский скит — часовня со святым источником, куда приезжают за водой как местные, так и туристы.

От скита начинается дорога к главной достопримечательности Звенигорода — Саввино-Сторожевскому монастырю. Дорога не из лёгких, ведь здешние места не зря называют подмосковной Швейцарией. Интересно было бы попробовать проехать по этим уклонам на велосипеде — в прошлом году я немного улучшил свою технику преодоления крутых подъёмов.

Сам монастырь вроде как можно посетить бесплатно, но я равнодушно отношусь к подобного рода архитектуре, поэтому ограничился посещением смотровой площадки у его стены. При наличии солнца вид был бы, конечно, покрасивее — но и так сойдёт. Кстати, где-то там вдалеке проходит кольцевая железная дорога.

Добраться от монастыря до города можно как на автобусе, так и пешком. Идти долго, но шагать по проезжей части не придётся — начнём с того, что вдоль шоссе везде есть тротуар… Однако можно поступить и хитрее — выйти на берег Москвы-реки и совершить прогулку вдоль него, не дыша при этом выхлопными газами. А минусовая температура позволяет игнорировать любую возможную грязь под ногами в связи с её замерзанием.

Монастырь с этой стороны частично скрыт за деревьями, но вполне себе виден:

Прибрежный маршрут через какое-то время снова выходит к шоссе, где нужно сделать выбор — продолжить путь уже по нему или же перейти его и пойти через лес. Я выбрал последнее. Лесная тропинка огибает слева высокий холм — Звенигородское городище (или «городок»), на котором в древние времена стоял городской кремль. Сейчас от него уже ничего не осталось.

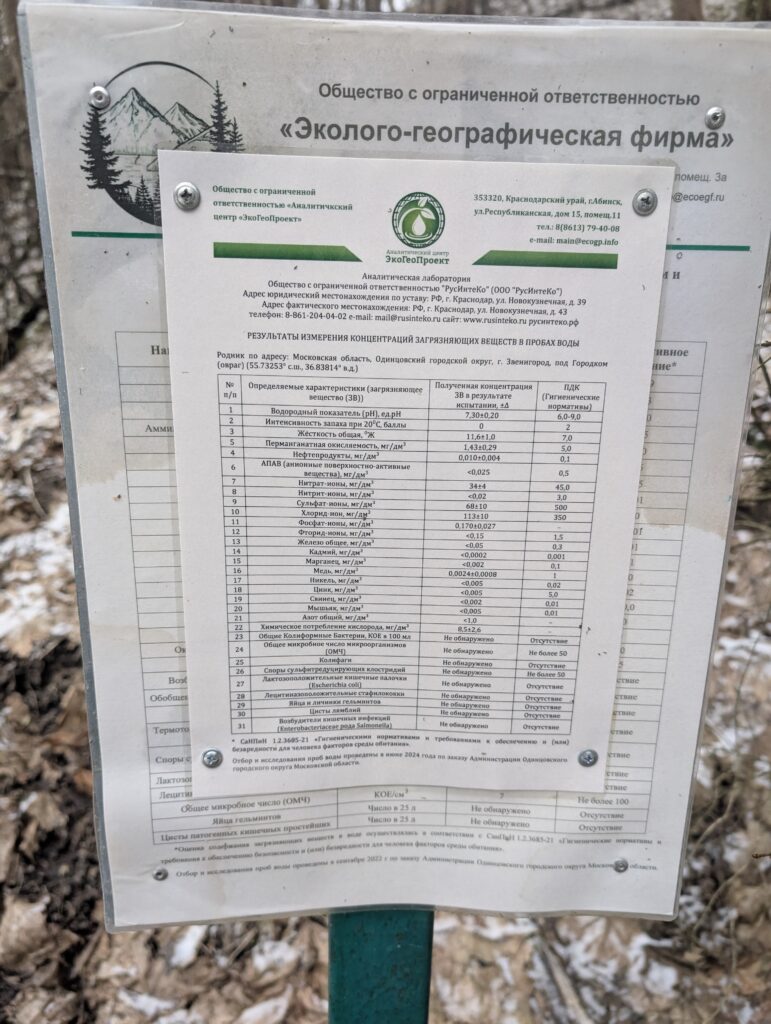

У подножия холма есть несколько родников, при мне из них набирали воду. Судя по табличке, её даже проверяли на предмет содержания вредных веществ — вроде бы почти все показатели в норме, если, конечно, этим результатам можно верить в принципе.

Чтобы выйти непосредственно в город, на холм взбираться не нужно, но преодолеть подъём всё равно придётся. Такой уж тут рельеф.

Весь Звенигород стоит на холмах, из-за чего в некоторых местах тротуар превращается в лестницу. Велосипедистам тут определённо придётся несладко, хотя, вообще говоря, им нужно ехать по дороге…

Поскольку я планировал вернуться домой к обеду, времени на прогулки по Звенигороду у меня уже не оставалось. Расписание электричек вполне позволяло добраться до вокзала пешком, но в связи со стройкой в районе моста через Москву-реку я не знал, есть ли там пешеходная дорожка, поэтому решил ехать на автобусе. В процессе этой поездки было установлено, что дорожка существует. А вот и сам вокзал:

На всякий случай уточню, если вы ещё вдруг не поняли, что находится он за городской чертой на другом берегу реки. Но, несмотря на это, им активно пользуются — из подошедшей электрички вывалила огромная толпа народа. Сомневаюсь, что они все могут поместиться в автобус…

Звенигород — тупиковая станция. Почти все рейсы на Москву отсюда сквозные: идут через Белорусский и Савёловский вокзалы в сторону Лобни и Дмитрова (некоторые доходят даже до Дубны!). Это очень удобно, потому что можно без пересадок доехать до Долгопрудного и там пересесть на автобус до дома — на чём данная поездка для меня и завершилась.